Советское ар деко: Советское ар-деко, или Что такое постконструктивизм • Arzamas

Советское ар-деко «есть за что полюбить» Ар-деко, эклектичный стиль 20-40-х годов, переживает сегодня очередную волну популярности, оставаясь эффективным средством воссоздания элегантности и роскоши. Известно, что ар-деко зародился во Франции, был очень популярен в Америке, и впитал в себя множество более ранних и современных ему направлений. Но нашел ли этот стиль какое-либо отражение в произведениях отечественного дизайна? Об этом издание Designstory побеседовало с исследователем советского мебельного дизайна, автором 3-х книг и одной монографии о дизайне мебели в СССР, Александром Семёновым, который придерживается мнения, что советское ар-деко существовало и обладает рядом особенностей. 1. Почему в 30е годы на смену демократичным идеям конструктивистов, которые в своих проектах ориентировались на массового потребителя, приходит штучный подход к дизайну мебели? Это не совсем так. Иными словами, конструктивисты стремились проектировать массовую многофункциональную мебель, а проекты в стиле ар-деко или неоклассицизма совершенно необязательно являлись таковыми. Но концепции первых слабее влияли на стилистику массовой мебели, нежели вторых и третьих. Так что предлагаю в данном случае не обобщать, а попробовать не упустить важные детали. 2. В своей книги Вы говорите, что в «ар-деко претендует на статус состоявшегося направления в проектировании советской мебели». В чем это выражается? Я полагаю, что собирание проектов под крылья одного стиля (пусть очень широкого с очень эластичными границами) не совсем уместно в контексте советской истории проектирования. А именно с тем, что в СССР смело и дерзко заявили о себе конструктивисты. Они действительно создавали новаторские проекты и это признавали ведущие мировые архитекторы и дизайнеры того времени. Конструктивизм удивлял в Париже на выставке ар-деко, удивляет многих он и сейчас. Ни о каком примирении ар-деко и конструктивизма в 1925 году и речи идти не может. Это совершенно разные концепции. Постконструктивизм я понимаю, как пост этап конструктивизма (не как неоконструктивизм). Это хорошо видно на примере мебели. Оборудование интерьеров Дома на набережной очень лаконичное по своей стилистике, оно простое по конструкции, серийное, у него ясные и четкие формы. Чем не конструктивизм? Но нет, далеко не он. Борис Иофан уже гораздо меньше заигрывает и экспериментирует с формами ( 3. Почему ар-деко в Советском Союзе не стал таким популярным стилем, как это было, например, в Америке или Франции?  Но так же необходимо понимать, что на западе ар-деко распространяется примерно на пол десятилетия раньше, чем в СССР, в то время, когда в Советском Союзе активно развиваются идеи конструктивистов. Но так же необходимо понимать, что на западе ар-деко распространяется примерно на пол десятилетия раньше, чем в СССР, в то время, когда в Советском Союзе активно развиваются идеи конструктивистов. 4. Есть ли какие-то отличия советского ар-деко от европейского или американского вариантов стиля? На мой взгляд, советское ар-деко в мебели гораздо менее выражено, нежели западное . В некоторых случаях его тяжело отличить от неоклассицизма или постконструктивизма ( Это и неудивительно, так как период создания советских проектов, подходящих под определение «ар-деко», гораздо меньше европейского и американского – всего несколько лет. За такой короткий промежуток времени едва ли может появиться множество разнообразных примеров мебели. Но я убеждён, что этого времени было достаточно, чтобы советское ар-деко оформилось в отдельное направление проектирования. Слева направо: характерный пример постконструктивизма, ар-деко и советского неоклассицизма Это и неудивительно, так как период создания советских проектов, подходящих под определение «ар-деко», гораздо меньше европейского и американского – всего несколько лет. За такой короткий промежуток времени едва ли может появиться множество разнообразных примеров мебели. Но я убеждён, что этого времени было достаточно, чтобы советское ар-деко оформилось в отдельное направление проектирования. Слева направо: характерный пример постконструктивизма, ар-деко и советского неоклассицизма

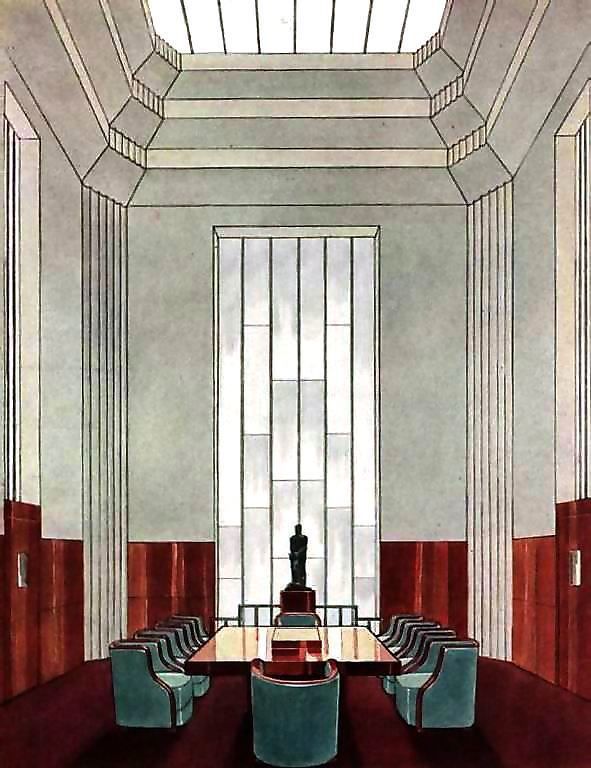

8. Б. М. Иофан. Стул для Дома на набережной. Начало 1930-х гг. 5. Расскажите, пожалуйста, чуть подробнее о деятельности мастерской №12, отличались их проекты от работ других студий или отдельных мастеров? Именно в проектах мастерской №12 наиболее чётко вырисовывались черты советского ар-деко.  Она была специально организована для качественной проработки интерьеров архитектурных проектов. В её состав входили ведущие проектировщики своего времени: Н. Боров, Г. Замский, И. Янг и многие другие. Это тот самый случай, когда в стенах одной организации создаются не только выдающиеся работы, а целое направление в дизайне. Специалисты мастерской систематично разрабатывали проекты, близкие по стилю к популярному на западе ар-деко, но переосмысляли его через призму собственного опыта. Необходимо помнить, что большинство из них ещё несколько лет назад преимущественно работали в направлении конструктивизма и именно на основе последнего складывались характерные черты постконструктивизма и советского ар-деко. Она была специально организована для качественной проработки интерьеров архитектурных проектов. В её состав входили ведущие проектировщики своего времени: Н. Боров, Г. Замский, И. Янг и многие другие. Это тот самый случай, когда в стенах одной организации создаются не только выдающиеся работы, а целое направление в дизайне. Специалисты мастерской систематично разрабатывали проекты, близкие по стилю к популярному на западе ар-деко, но переосмысляли его через призму собственного опыта. Необходимо помнить, что большинство из них ещё несколько лет назад преимущественно работали в направлении конструктивизма и именно на основе последнего складывались характерные черты постконструктивизма и советского ар-деко. Η. История дизайна. Учебное пособие. Москва: Гардарики, 2007, с. 187.). Формы стульев, диванов, столов и книжных полок принимают обтекаемые очертания, контуры предметов закругляются, острые углы смягчаются. Каркас мебели для сиденья выполнен либо из дерева, либо из металлических трубок. На изображении кабинета главного редактора видны два кресла с металлическим каркасом, на котором держатся мягкие элементы спинки и сидения. Визуально опора представляет собой непрерывную гнутую линию, что подчёркивает эффект цельности и логичности конструкции. Подобный каркас позволяет креслам прогибаться под весом человека, подстраиваясь под позу тела. Η. История дизайна. Учебное пособие. Москва: Гардарики, 2007, с. 187.). Формы стульев, диванов, столов и книжных полок принимают обтекаемые очертания, контуры предметов закругляются, острые углы смягчаются. Каркас мебели для сиденья выполнен либо из дерева, либо из металлических трубок. На изображении кабинета главного редактора видны два кресла с металлическим каркасом, на котором держатся мягкие элементы спинки и сидения. Визуально опора представляет собой непрерывную гнутую линию, что подчёркивает эффект цельности и логичности конструкции. Подобный каркас позволяет креслам прогибаться под весом человека, подстраиваясь под позу тела.

Тем не менее, можно заметить ряд общих тенденций: увеличение габаритов мебели и визуальное подчёркивание массивности конструкции, переход на натуральные оттенки древесины, выделение естественных текстур, использование тонировки, а так же применение современных технологий и материалов, таких как гнутьё металлической трубы, пластмасс (бакелита, целлулоида, плексигласа), а так же декоративных защитных покрытий металла (хромирование и никелирование). Тем не менее, можно заметить ряд общих тенденций: увеличение габаритов мебели и визуальное подчёркивание массивности конструкции, переход на натуральные оттенки древесины, выделение естественных текстур, использование тонировки, а так же применение современных технологий и материалов, таких как гнутьё металлической трубы, пластмасс (бакелита, целлулоида, плексигласа), а так же декоративных защитных покрытий металла (хромирование и никелирование).Интересно, что несмотря на, казалось бы, общую положительную характеристику выполненных работ в прессе, мастерской высказывались замечания по поводу формализма и следования западным образцам. Автор критической статьи, об интерьерах комбината «Правда», говорил следующее: «В общем проект является несомненным достижением уже в силу самой постановки проблемы целостного архитектурно-художественного оформления интерьера громадного комбината. В то же время надо отметить некоторую связанность проекта традиционными модернистскими штампами, досадно тормозящими работу бригады» (Липецкий И. 7. Сохранилась ли мебель, выполненная в те годы, и можно ли ее где-то увидеть? Некоторые признаки стиля можно заметить и в массовой мебели того времени, которую время от времени можно встретить в некоторых квартирах, особенно в так называемом «старом фонде». Некоторая «агитационная мебель» (ил. 14) также впитала в себя некоторые приёмы ар-деко наряду с неоклассическим декором и еле уловимыми элементами модерна.

Ар-деко предпочтут люди, не принимающие строгость классицизма, неудовлетворённые примерами переработки исторических стилей в различных направлениях эклектики, уставшие от модернизма, постмодернизма и текущих архитектурных тенденций. Галерея |

Советский Art Deco (Ар Деко) • История стиля Ар-Деко

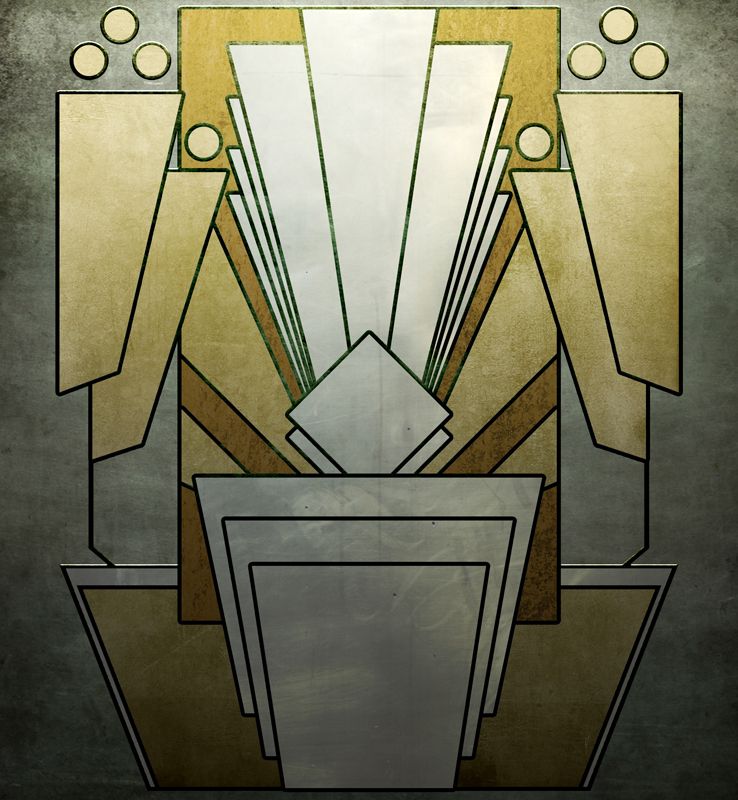

Сформировавшийся в конце 1920-х годов советский Арт Деко явился сложным конгломератом форм, включая мотивы позднего русского модерна, архитектуры американских небоскребов и приёмы отечественного конструктивизма. Наиболее ярко московский вариант Арт Деко проявился в работах В.А. Щуко, И.А. Фомина, Л.В. Руднева, Б.М. Иофана, Д.Ф. Фридмана, П.А. Голосова.

Наиболее ярко московский вариант Арт Деко проявился в работах В.А. Щуко, И.А. Фомина, Л.В. Руднева, Б.М. Иофана, Д.Ф. Фридмана, П.А. Голосова.

Общность культурных процессов в годы первой пятилетки, вызвавшая общекультурные влияния и стилевые взаимодействиями, имела место наряду с непосредственным освоением советскими архитекторами и инженерами, особенно молодыми, опыта строительства за рубежом, прежде всего в Италии, Германии, США, где стажировались некоторые из них. Имело место и непосредственное участие западных мастеров в советском строительстве этих лет. Немало зарубежных архитекторов, а также архитекторов-эмигрантов участвовало в международном конкурсе на проект Дворца Советов. Небезосновательно считается, что зарубежные архитекторы, участвовавшие в советском строительстве на рубеже 1920-1930- годов были сторонниками современного движения в архитектуре. Не случайно (что вызвало в то время удивление и возражение конструктивистов), одна из высших премий в конкурсе на дворец Советов была присуждена американцу Г. Гамильтону за проект в духе Арт Деко (1931).

Гамильтону за проект в духе Арт Деко (1931).

Именно этот стилевой подход характеризовал также советские павильоны на Всемирных выставках 1937 г. в Париже и 1939 г. В Нью-Йорке (оба по проектам Б.М. Иофана, основного автора Дворца Советов, а второй с участием К.С. Алабяна, чей, совместно с В.М. Симбирцевым театр Красной Армии несомненно связан с Арт Деко) и многие постройки Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве (1930), где приемы Арт Деко оригинально переплетались с национальными архитектурными и декоративно-орнаментальными мотивами.

Совершенно иную типологическую задачу, аналогичную по своей идейно-художественной цели, решали советские, главным образом московские архитекторы, проектируя станции московского метрополитена первых очередей (1935-1943), павильоны их надземных вестибюлей, подземные центральные и перронные залы. Вероятно именно здесь наиболее широко и разнообразно проявились приёмы и стилевые признаки Арт Деко, включая использование скульптурной и живописной декорации, вкомпоновывание надписей и эмблем в архитектурную композицию (часто использование их в качестве образно содержательных архитектурных деталей), восходящее одновременно, с одной стороны, к архитектуре современного движения и конструктивизму, с другой — к коммерческой рекламе и городской визуальной информации в целом, стилистика эскалаторных вестибюлей и туннелей, скамей и указателей, потолочных светильников и частых на станциях первой очереди торшеров.

В работе над проектированием станций метрополитена для Москвы принимали участие как ведущие мастера Арт Деко, так и их более молодые ученики и соратники и многие недавние конструктивисты и рационалисты. Работы же архитекторов группы ВОПРА изначально были близки по своей стилистике к Арт Деко. Особо хотелось бы отметить в связи с работой над станциями метро в стиле Арт Деко следующих мастеров, а именно: Б.М. Иофана, Н.А. Ладовского и Д.Ф. Фридмана, А.Н. Душкина и Я.Г. Лихтенберга, Б.С. Виленского, Н.Г. Борова и Г.М.Замского, Д.Н. Чечулина. Именно они внесли наибольший вклад среди авторов разных течений первых очередей.

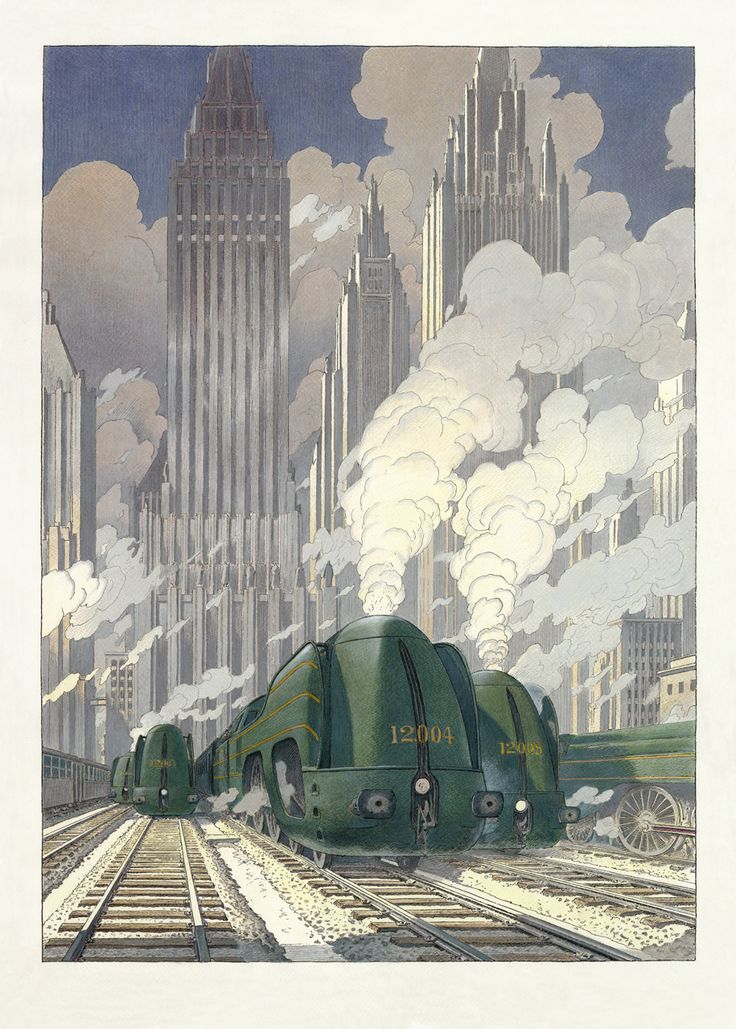

Ярко, но несколько запоздало традиции Арт Деко как “стиля небоскрёбов” проявились в структуре и облике некоторых из построенных в 1949-1955 гг. высотных зданий в Москве. Вероятно, наиболее четко, почти буквально эта традиция реализовалась в здании Министерства иностранных дел на Смоленской площади, откровенно напоминающем здание «Чикаго-трибюн». Неслучайно его основным автором был В. Г. Гельфрейх — ученик и многолетний соратник В.Г. Щуко, его соавтор по таким близким к Арт Деко сооружениям, как библиотека им. В.И. Ленина, главный павильон ВСХВ, театр в Ростове-на-Дону с его изобразительностью и типичными для Арт Деко интерьерами, деталями фасада и скульптурной декорацией и особенно по многолетней работе совместно с Щуко и Б.М. Иофаном над проектом Дворца Советов. До появления требования увенчать их шпилями чень близки к американским прототипам — наиболее модернистским по стилистике небоскребам Нью-Йорка конца 1920-х — начала 1930-х годов, (например к зданиям «Дейли-ньюс» или Рокфеллеровского центра) — были проекты и некоторых других высотных зданий Москвы.

Г. Гельфрейх — ученик и многолетний соратник В.Г. Щуко, его соавтор по таким близким к Арт Деко сооружениям, как библиотека им. В.И. Ленина, главный павильон ВСХВ, театр в Ростове-на-Дону с его изобразительностью и типичными для Арт Деко интерьерами, деталями фасада и скульптурной декорацией и особенно по многолетней работе совместно с Щуко и Б.М. Иофаном над проектом Дворца Советов. До появления требования увенчать их шпилями чень близки к американским прототипам — наиболее модернистским по стилистике небоскребам Нью-Йорка конца 1920-х — начала 1930-х годов, (например к зданиям «Дейли-ньюс» или Рокфеллеровского центра) — были проекты и некоторых других высотных зданий Москвы.

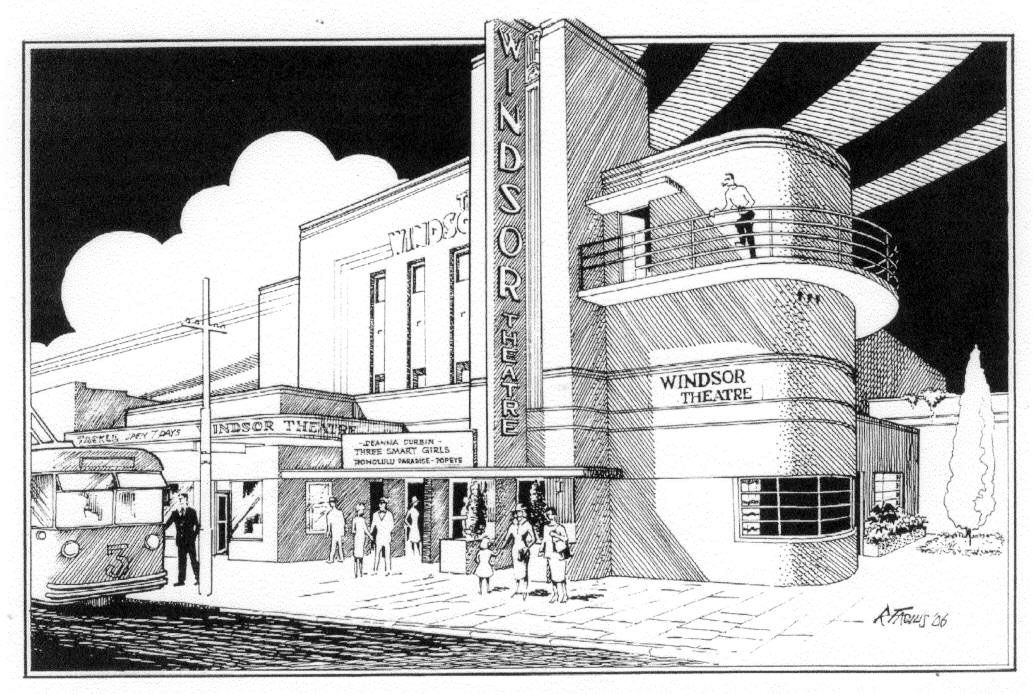

Симптоматично, что интерес широкой публики к стилю Арт Деко в последнее время значительно возрос. Явление Арт Деко рассматривается как одна из фаз стилевого развития ХХ века, таких как модерн, конструктивизм, модернизм. Становится все более очевидным значение Арт Деко как самостоятельного стиля, влияние его на массовую культуру: дизайн, рекламу, моду, архитектуру (строительство кинотеатров, библиотек, домов творчества, метрополитенов и др. сооружений) и переосмысливаются границы этого явления в художественной культуре ХХ века.

сооружений) и переосмысливаются границы этого явления в художественной культуре ХХ века.

Советское модернистское искусство — Etsy.de

Etsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных. Пожалуйста, обновите до последней версии.

Воспользуйтесь всеми преимуществами нашего сайта, включив JavaScript.

Найдите что-нибудь памятное, присоединяйтесь к сообществу, делающему добро.

(

97 релевантных результатов,

с рекламой

Продавцы, желающие расширить свой бизнес и привлечь больше заинтересованных покупателей, могут использовать рекламную платформу Etsy для продвижения своих товаров. Вы увидите результаты объявлений, основанные на таких факторах, как релевантность и сумма, которую продавцы платят за клик. Узнать больше. )

)

Шрифт для старейшего московского кинотеатра вдохновлен «неуловимым советским ар-деко» — взгляд на дизайн

Courtesy Contrast Foundry.

Название: COFO CINEMA1909

Дизайнер: Лиза Рассказова

Литейный завод: Contrast Foundry

Дата выпуска AUTUMNLENT 2020, For Exclast USEREDEMENTEMSE DATE DATESHELESHELESHELESHELEMSE . создать словесный знак для более чем 20-символьного названия заветного культурного учреждения. В 2019 году, Анна Кулачек, арт-директор Московского института «Стрелка», поручила Contrast Foundry сделать именно это для знакового кинотеатра «Художественный». Проект касался реконструкции фасада и вывески архитектора Федора Шехтеля 1909 года, частично утраченных в советское время, когда были сбиты элементы неоклассического декора, в том числе элегантные барельефные колесницы, обрамляющие название театра. Заказчику настолько понравились первые наброски форм букв, что он запросил целый шрифт для использования в разработке фирменного стиля.

Стандартный набор символов включает полный набор порядковых номеров, что обычно не встречается в кириллице.

Лиза Рассказова из

Стандартный набор символов включает полный набор порядковых номеров, что обычно не встречается в кириллице.

Лиза Рассказова изContrast Foundry нашла свое дизайнерское вдохновение в Московском метрополитене. Ее особенно заинтриговали смутно напоминающие ар-деко формы букв с засечками на вывесках станции «Комсомольская» Сокольнической линии, поскольку они заметно отличались от различных шрифтов без засечек, встречающихся на большинстве других станций. Стиль ар-деко так и не прижился в Советском Союзе, но его можно мельком увидеть в постконструктивистских зданиях, таких как «Семь сестер» (группа небоскребов середины века в Москве, спроектированных в сталинском стиле), и в других архитектурных надписях, разбросанных по всему миру. город.

«Я очень хорошо запомнила буквы над колоннадой в восточной части вестибюля станции», — отметила Рассказова в своем блоге на сайте Contrast Foundry. «Меня вдохновила элегантная буква Я, напоминающая R в логотипе New Yorker, и необычные пропорции — очень узкая М, широкая А. Вот тогда у меня и возникла идея попробовать сделать шрифт на основе этой буквы. и неуловимый советский ар-деко».

Вот тогда у меня и возникла идея попробовать сделать шрифт на основе этой буквы. и неуловимый советский ар-деко».

Почему он называется CoFo Cinema1909: Кинотеатр был основан и впервые был показан в 1909 году. И «CoFo», сокращение от Contrast Foundry, прикреплено ко всем шрифтам литейного производства.

В чем его отличительные признаки: Буквы слегка сгущенные, сложной конструкции, в соответствии с раннесоветской традицией архитектурного письма. Дизайнер не хотел полностью уходить в историзм, а сохранил баланс проекта на грани старого и современного. Наиболее ярко это проявляется в тонких окончаниях клемм У, С, Э, J, S, а также в формах цифр. Рассказова решила пойти на очень узкий межсимвольный интервал, что особенно необычно для кириллицы, потому что ей нравился создаваемый им ритм и то, как он позволял шрифту работать в заголовках — компактно, плотно и ярко, как она выражается.

Действительно, в 1920-е годы авангардисты активно разрабатывали проекты многофункциональной, бюджетной, качественной с точки зрения дизайна и лаконичной по конструкции, лишённой нефункционального декора мебели. Но в 30-е эти идеи продолжают жить и трансформироваться. Слишком поверхностно было бы утверждать, что 20-е – время дизайна для массового потребителя, а 30-е – образцовых и единичных проектов. Мы должны понимать, каким образом формировались и существовали концепции проектирования мебели в разные исторические периоды. Идеи авангардистов являются в определённом смысле слова новаторскими для своего времени, но в количественном плане далеко не основными. В подавляющем большинстве массовой продукции по инерции сохранялись тенденции прошлого времени: от наличия разного количества декора до использования привычных конструкций и технологий. В то время, как экспериментальная мебель конструктивистов существовала в основном только в виде единичных экземпляров. Вот и что в таком случае называть «штучным подходом»? Почему проекты авангардистов в области мебельного дизайна не стали массовыми? Этому можно найти множество причин, но факт остаётся фактом – теоретически конструктивисткая мебель должна была быть массовой, но на практике этого не произошло.

Действительно, в 1920-е годы авангардисты активно разрабатывали проекты многофункциональной, бюджетной, качественной с точки зрения дизайна и лаконичной по конструкции, лишённой нефункционального декора мебели. Но в 30-е эти идеи продолжают жить и трансформироваться. Слишком поверхностно было бы утверждать, что 20-е – время дизайна для массового потребителя, а 30-е – образцовых и единичных проектов. Мы должны понимать, каким образом формировались и существовали концепции проектирования мебели в разные исторические периоды. Идеи авангардистов являются в определённом смысле слова новаторскими для своего времени, но в количественном плане далеко не основными. В подавляющем большинстве массовой продукции по инерции сохранялись тенденции прошлого времени: от наличия разного количества декора до использования привычных конструкций и технологий. В то время, как экспериментальная мебель конструктивистов существовала в основном только в виде единичных экземпляров. Вот и что в таком случае называть «штучным подходом»? Почему проекты авангардистов в области мебельного дизайна не стали массовыми? Этому можно найти множество причин, но факт остаётся фактом – теоретически конструктивисткая мебель должна была быть массовой, но на практике этого не произошло.

Одни полагают, что ар-деко в Советском союзе не было. Более интересной представляется точка зрения, когда постконструктивизм понимается как локальная разновидность ар-деко. Иными словами, во множестве стран существовал данный стиль, а в СССР, как и в других местах, у него были свои специфические черты и название. Такой точки зрения придерживается Александра Селиванова – старший научный сотрудник Музея Москвы, руководитель Центра авангарда (https://arzamas.academy/mag/368-ardeco). Я же сторонник того, что ар-деко и постконструктивизм в советской мебели – это похожие, но концептуально разные направления. Это выражается в том, что постконструктивизм примиряет авангардные идеи с так называемым «освоением классического наследия». Это логичное продолжение конструктивизма. Он говорит о возможности такого союза. Но это примирение именно локальное. Ар-деко отсылает ко множеству стилей. Это интернациональное направление. В каждой стране оно разное, но везде оно будет называться «ар-деко».

Одни полагают, что ар-деко в Советском союзе не было. Более интересной представляется точка зрения, когда постконструктивизм понимается как локальная разновидность ар-деко. Иными словами, во множестве стран существовал данный стиль, а в СССР, как и в других местах, у него были свои специфические черты и название. Такой точки зрения придерживается Александра Селиванова – старший научный сотрудник Музея Москвы, руководитель Центра авангарда (https://arzamas.academy/mag/368-ardeco). Я же сторонник того, что ар-деко и постконструктивизм в советской мебели – это похожие, но концептуально разные направления. Это выражается в том, что постконструктивизм примиряет авангардные идеи с так называемым «освоением классического наследия». Это логичное продолжение конструктивизма. Он говорит о возможности такого союза. Но это примирение именно локальное. Ар-деко отсылает ко множеству стилей. Это интернациональное направление. В каждой стране оно разное, но везде оно будет называться «ар-деко».

Уже никакого крашения, а только классический древесный рисунок. Это и не ар-деко. Постконструктивизм весьма аскетичен. Мастера этого направления если и использует нефункциональный декор, то весьма сдержанно. Они не смакуют его, как представители западного ар-деко, но, при этом, подходят весьма внимательно и осторожно к процессу декорирования. В то время, как советские мебельные проекты ар-деко отличаются характерными гнутыми формами, лакированными поверхностями, дорогими материалами и приёмами формообразования, оправданными, по большей части, не функциональными причинами, а визуальными приёмами выразительности (на верхнем фото). В Советском Союзе своё ар-деко и свой постконструктивизм.

Уже никакого крашения, а только классический древесный рисунок. Это и не ар-деко. Постконструктивизм весьма аскетичен. Мастера этого направления если и использует нефункциональный декор, то весьма сдержанно. Они не смакуют его, как представители западного ар-деко, но, при этом, подходят весьма внимательно и осторожно к процессу декорирования. В то время, как советские мебельные проекты ар-деко отличаются характерными гнутыми формами, лакированными поверхностями, дорогими материалами и приёмами формообразования, оправданными, по большей части, не функциональными причинами, а визуальными приёмами выразительности (на верхнем фото). В Советском Союзе своё ар-деко и свой постконструктивизм.

Интерьеры комбината «Правда» // Архитектура СССР. 1934. № 7. — С. 29.). Так действовала антизападная пропаганда, которая в итоге и уничтожила мастерскую, как видимо и ВХУТЕИН за несколько лет до этого. При этом едва ли можно найти более продуктивные организации в СССР, занимающихся проектированием и разработкой теории дизайна.

Интерьеры комбината «Правда» // Архитектура СССР. 1934. № 7. — С. 29.). Так действовала антизападная пропаганда, которая в итоге и уничтожила мастерскую, как видимо и ВХУТЕИН за несколько лет до этого. При этом едва ли можно найти более продуктивные организации в СССР, занимающихся проектированием и разработкой теории дизайна. К сожалению, предметы, выполненные в Архитектурной мастерской Моссовета № 12 едва ли представится шанс увидеть. Но две реплики (ил. 12-13) на мебель по проектам мастерской можно было увидеть на выставке в Heritage Gallery (https://www.heritage-gallery.ru/novosti): «Постконструктивизм или рождение советского ар-деко: Париж – Нью-Йорк – Москва». Реплики были выполнены специально для выставки специалистами студии STAMESKA.

К сожалению, предметы, выполненные в Архитектурной мастерской Моссовета № 12 едва ли представится шанс увидеть. Но две реплики (ил. 12-13) на мебель по проектам мастерской можно было увидеть на выставке в Heritage Gallery (https://www.heritage-gallery.ru/novosti): «Постконструктивизм или рождение советского ар-деко: Париж – Нью-Йорк – Москва». Реплики были выполнены специально для выставки специалистами студии STAMESKA.  Чем Вы можете объяснить, что сегодня ар-деко переживает очередную волну популярности?

Чем Вы можете объяснить, что сегодня ар-деко переживает очередную волну популярности?  Но есть ещё масса причин любить ар-деко наравне со всем вышеперечисленным. Едва ли кто-то сможет дать точный ответ, почему именно этот стиль набирает поклонников в современное время. Люди замечают то, что им часто показывают, а также качественные и выразительные работы (выразительными могут быть и «безвкусные» вещи). В Европе заинтересовались мебелью советского ар-деко во многом благодаря нескольким выставкам, проведённых Heritage Gallery. Посетителей привлекло многообразие дизайнерских решений, то приближающихся к аскетичности постконструктивизма, то с головой уходящих в символичность «агитационного стиля». Популярность конструируется, а не приходит из ниоткуда. А советское ар-деко ещё и есть за что полюбить.

Но есть ещё масса причин любить ар-деко наравне со всем вышеперечисленным. Едва ли кто-то сможет дать точный ответ, почему именно этот стиль набирает поклонников в современное время. Люди замечают то, что им часто показывают, а также качественные и выразительные работы (выразительными могут быть и «безвкусные» вещи). В Европе заинтересовались мебелью советского ар-деко во многом благодаря нескольким выставкам, проведённых Heritage Gallery. Посетителей привлекло многообразие дизайнерских решений, то приближающихся к аскетичности постконструктивизма, то с головой уходящих в символичность «агитационного стиля». Популярность конструируется, а не приходит из ниоткуда. А советское ар-деко ещё и есть за что полюбить.