Печи русские: Русские печи с лежанкой, цены на строительство

Русские печи с лежанкой, цены на строительство

Русские печи с лежанкой

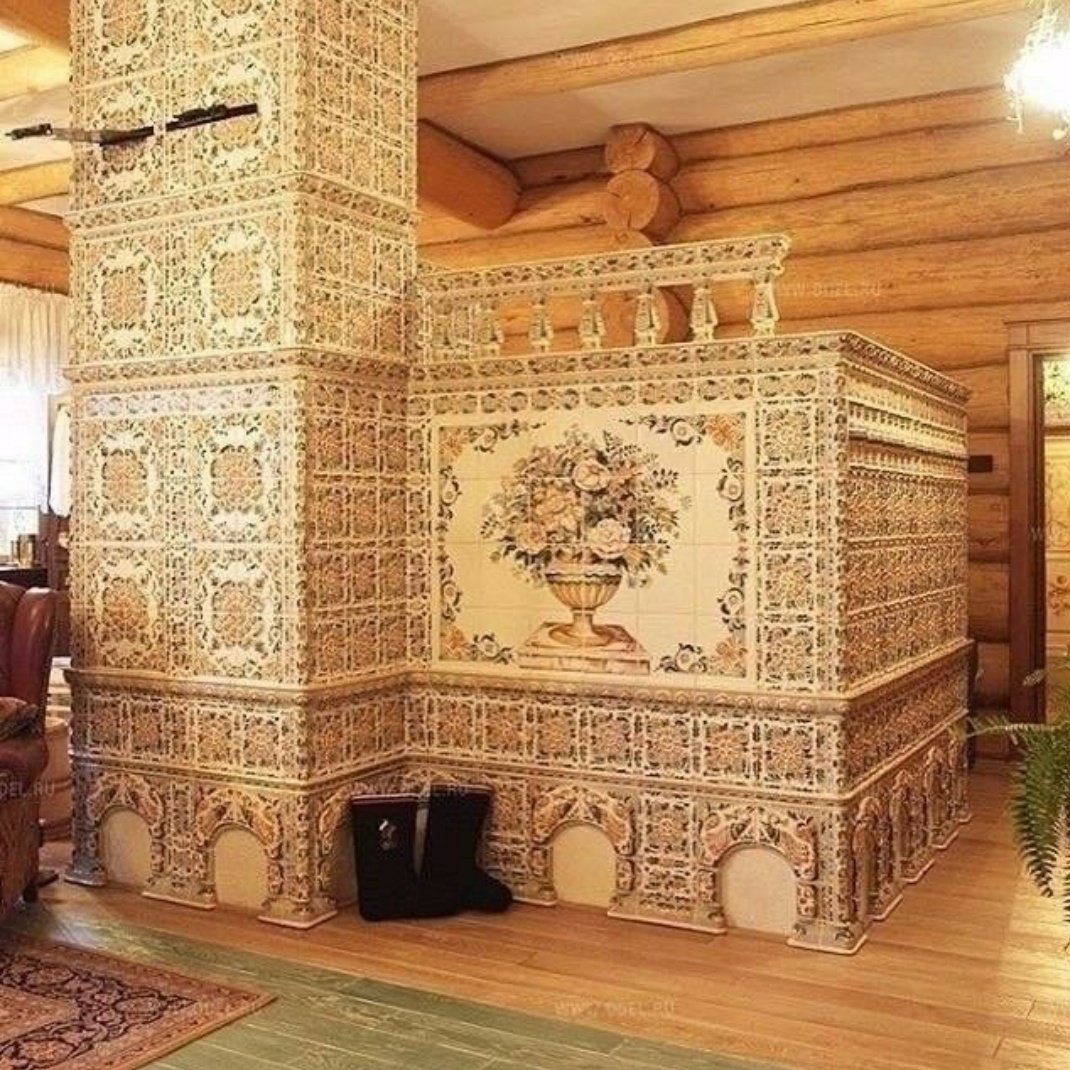

Компания «Делиса» предоставляет услуги по кладке русской печи с лежанкой, являющейся многофункциональной и сложной конструкцией. Строение предоставляет возможность совместить комфортный отдых с приготовлением любимых блюд. Для получения безопасной в использовании постройки кладка должна выполняться квалифицированными мастерами.

Преимущества строения

Русские печи из кирпича с лежанкой отличаются практичностью и позволяют:

- организовать удобное и полезное для здоровья место отдыха, преимущество которого ощущается в холодное время года;

- наслаждаться уютным теплом под треск горящих поленьев;

- любоваться причудливой игрой языков пламени при закрывании устья стеклянной дверцей;

- использовать тепло горящего топлива для обогрева дома и эффективно противостоять болезням;

- приготовить несравненные по вкусу блюда;

- выпекать хлеб и пирожки.

Увеличить эффективность обогрева помещения позволяют русские печи с лежанкой и плитой для дополнительной топки. Расширить кулинарные возможности по приготовлению деликатесов можно, установив казан, мангал, камин барбекю и прочее оборудование. С целью безопасности при обращении с горячими блюдами и контроля над процессом готовки используются специальные инструменты и инвентарь.

Особенности строительства

Русская печь с лежанкой, проект которой разрабатывается специалистами компании с учетом пожеланий заказчика, требует достаточно места в помещении. На первом этапе обустраивается фундамент, рассчитанный на многотонную нагрузку. Выполняется пожароизоляция стен специальными материалами. Для удобного доступа к лежаку предусматриваются стильные ступеньки.

Кладка русской печи с лежанкой и плитой начинается с подпечья. Далее выкладывается под и свод. Устанавливается дверца, закрывающая устье. Монтируется тело печи и система дымохода. Точки контакта с кровлей покрываются термоизоляцией. Выполняются облицовочные работы с использованием материалов и растворов, устойчивых против высокой температуры.

Точки контакта с кровлей покрываются термоизоляцией. Выполняются облицовочные работы с использованием материалов и растворов, устойчивых против высокой температуры.

Для строительства используется огнеупорный кирпич. Облицовка выполняется гранитом, доломитом, травертином или майоликой. Большое разнообразие декора позволяет придать постройке оригинальность и неповторимость. Перед сдачей объекта в эксплуатацию, проводится пробная топка. Правильное и грамотное выполнение кладки и применение качественных строительных материалов позволяет получить практичную и эффективную конструкцию.

Квалифицированные услуги

Строительство русской печи с лежанкой требует квалификации и опыта, поэтому выполняется подготовленными специалистами. Возведенное опытными печниками строение отличается:

- презентабельным внешним видом,

- разнообразием приготовленных блюд;

- долговечностью (более 25 лет) и безопасностью в использовании;

- возможностью обогрева нескольких помещений;

- хорошей теплоотдачей и аккумуляцией тепла на длительное время.

Мастерами выполняется комплекс работ по монтажу русской печи с лежанкой под ключ. Представленные проекты отличаются размерами и дизайном. Предлагаются стандартные строения 1,5х2,0 м и нестандартные конструкции требуемых размеров. При разработке проекта учитывается дизайн помещения и предпочтения хозяев. Благодаря опытным печникам постройка оптимально впишется в любой интерьер.

Также клиентам предлагаются проекты русской печи без лежанки, предусматривающие отдельное расположение конструкции или комбинацию с другим дополнительным оборудованием. Строение позволяет наслаждаться отдыхом с терапевтическим эффектом. Постройка украшает помещение и является центральным архитектурным элементом.

русская печь. общие сведения

Печи указанной группы принято подразделять на простые печи и сложные. К последним относятся конструкции печей, имеющие дополнительные элементы (установленные отопительные щитки, либо иные конструктивные улучшения). Простые русские печи обладают низкой экономичностью. При больших расходах топлива на их топку собственно на нагревание печи уходит всего около 25 -30 процентов выделяемого в процессе сгорания топлива тепла. Обусловлено это тем, что у русских печей практически отсутствуют дымообороты.

Простые русские печи обладают низкой экономичностью. При больших расходах топлива на их топку собственно на нагревание печи уходит всего около 25 -30 процентов выделяемого в процессе сгорания топлива тепла. Обусловлено это тем, что у русских печей практически отсутствуют дымообороты.

До семидесяти процентов вырабатываемого тепла просто вылетает в трубу, как в прямом, так и в переносном смысле. Отсутствует возможность сезонных регулировок количества тепла, которое выделяет печь. Реально русская печь практически не прогревается ниже уровня шестка (пода – в зависимости от конструкции). То есть вся остальная её часть, которая составляет по высоте от 800 до 900 миллиметров от пола, практически остаётся холодной.

Это приводит к возникновению в помещении значительного температурного перепада: у пола температура воздуха стремится к нулю, а под потолком достигает величины до + 20 градусов. В результате стены помещения (фактически от пола до высоты подоконников) остаются сырыми и холодными, а вода, оставленная на полу, элементарно замерзает. Это приводит к тому, что требуется устанавливать дополнительную печку-времянку в осеннее – зимний период, что приводит к серьёзному сокращению полезной площади помещения.

Это приводит к тому, что требуется устанавливать дополнительную печку-времянку в осеннее – зимний период, что приводит к серьёзному сокращению полезной площади помещения.

В конструкциях русских печей, которые мы будем рассматривать, даются типовые размеры, которые условно считаются стандартными для печей указанной конструкции. В зависимости от потребностей они могут увеличиваться, либо уменьшаться. Итак, знакомьтесь –

Простая русская печь

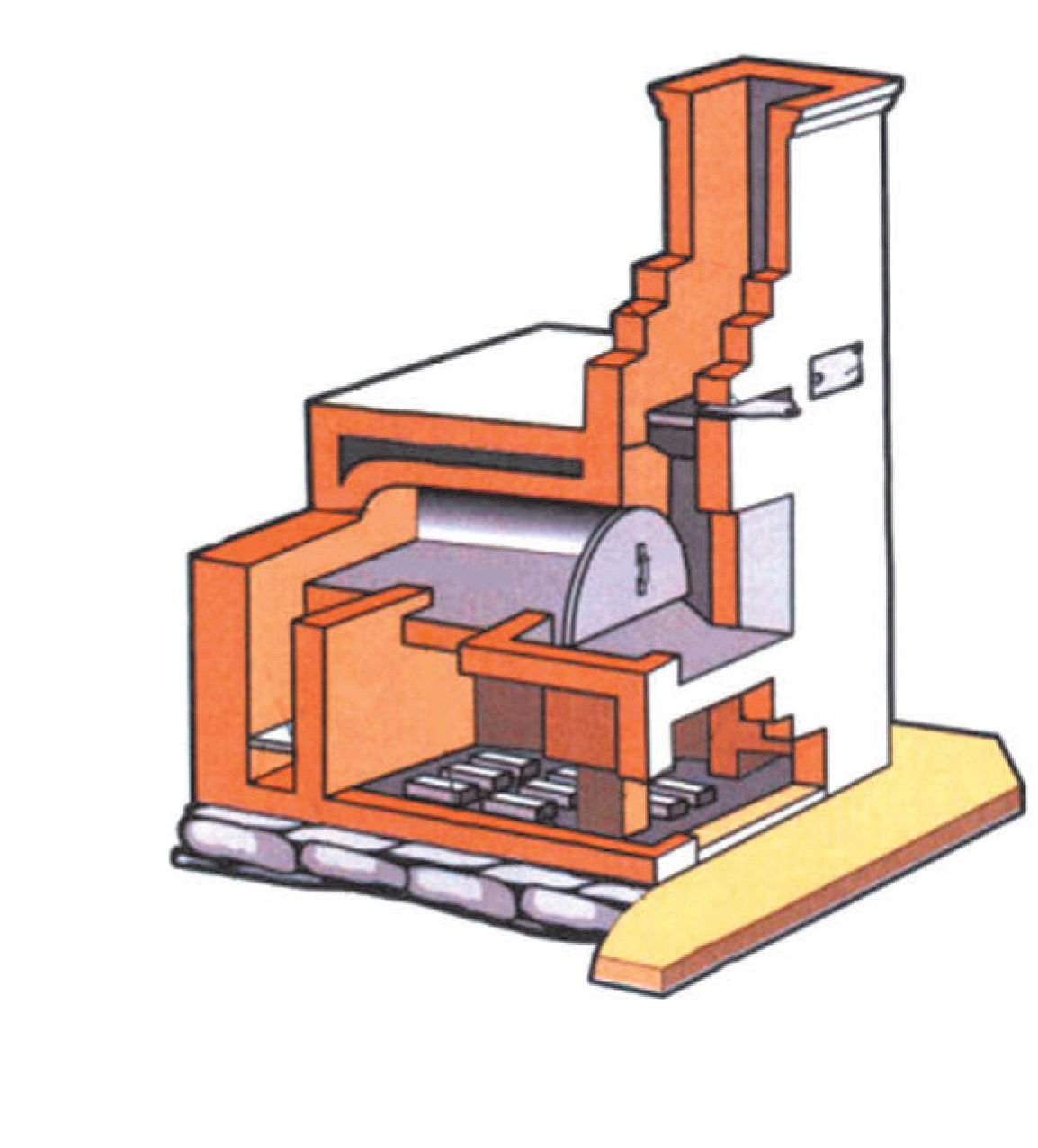

Для начала давайте разберём, из чего данная конструкция состоит (смотри рисунок).

Главным элементом любой русской печи (которые относятся к отопительно-варочным) является варочная камера. Она располагается напротив шестка. Иначе этот элемент называют горнилом или топливником. Далее следует сказать об устье. Такое название носит отверстие, которое выполняется в передней стенке топочной камеры. Оно имеет форму прямоугольника, либо выложено сводом. Рекомендованные размеры устья – 500*350. через устье в топливник закладывается топливо и помещается посуда.

Рекомендованные размеры устья – 500*350. через устье в топливник закладывается топливо и помещается посуда.

Устье выкладывается так, что практически до самого верха топливника над ним устраивается газовый порог – стенка, которая в подсводном пространстве поднимается выше устья печи. Главная задача газового порога – задержать в топливнике горячие газы до их полного сгорания. Этот элемент способствует тому, что печь в целом прогревается до более высоких значений температуры.

Пока идёт топка и после её окончания устье печи прикрывается специальной заслонкой соответствующей формы, во избежание быстрого остывания печи. Заслонка имеет по центру специальную ручку. С правой стороны устья, внутри шестка (вариант – с обеих сторон) конструктивно выполняются отгороженные места (они же – впадины, они же – зольники).

Над шестком выполняется кладка стенки, за счёт чего осуществляется формирование перетрубья, которое представляет камеры, отдалённо похожие на перевёрнутый ящик.

Печи улучшенной конструкции имеют в перетрубьях так называемое хайло (перегородку, имеющую отверстие по центру). Через него дым и горячие газы отводятся в трубу самоварника. В нижней части печи в процессе кладки формируется подполье, представляющее собой свободное пространство, которое используется для того, чтобы хранить там инвентарь.

В процессе изготовления печи подполье перекрывается бетонной плитой, кирпичной кладкой, выполняемой по стальным уголками или сводом. Крайне редко, но ещё используют для этих целей деревянные настилы, изготавливаемые из двух толстых досок. Их кладут таким образом, чтобы их края на 50 – 100 миллиметров опирались на стенки кладки. Если выполняется деревянный настил, то по нему в обязательном порядке кладётся теплоизоляция, роль которой могут играть: либо два-три слоя строительного войлока, предварительно вымоченного в глиняном растворе, и обитого сверху кровельной сталью, которую следует заблаговременно окрасить с обеих сторон.

Наличие теплоизоляции, изготовленной подобным образом, позволяет защитить дерево от нагрева и высыпающейся из пода золы. Если для перекрытия применены бетонные плиты, то имеющиеся между ними швы в обязательном порядке требуется промазать любым кладочным раствором.

Зачастую для того, чтобы хранить мелкую посуду, в передней стенке русской печи выполняется холодная печурка. Примерно на уровне пода (800-900 миллиметров от пола) с лицевой стороны русской печи кладётся шесток, который представляет, по сути, обычную ровную площадку. Над ним выполняется окно шестка. Именно сюда ставится вынутая из горнила посуда с приготовленной пищей.

С внешней стороны печи кладётся уголок стальной. С внутренней – полоса стальная. По ним выполняется кладка, перекрывающая шесток. Использовать для указанных целей деревянные бруски запрещено категорически. В иных случаях в местах, подвергающихся сильному нагреву, ведение кладки с использованием металлических элементов не рекомендовано.

Перед вьюшкой или задвижкой, предварительно установленной на выходе в дымовую трубу, для улавливания искр печи улучшенной конструкции имеют специальную стенку со скосом. Внутри них получается своего рода ящик, в который собирается сажа, отслаивающаяся от стенок трубы. В момент установки вьшки перед ней крепится дверка. Полностью перекрыть печь можно либо только задвижкой, либо одной вьюшкой. Но для того, чтобы перекрыть её плотно, потребуется использовать сразу две задвижки, либо комбинацию из задвижки и вьюшки. Труба начинается чуть выше места установки указанных печных приборов.

Особое внимание требуется обращать на качество кладки варочной камеры (топливника). Как правило, кладка этого элемента конструкции ведётся из отборного кирпича. Самым сложным этапом по праву считается кладка свода. Боковые и задняя стенки данной камеры кладутся в один кирпич. А передняя стенка – в ½ кирпича. Свод сверху наклоняется к устью. Данная конструктивная особенность свода требует выполнения песчаной засыпки, которой ровняется кладка над выполненным сводом при кладке последнего ряда поверх него, либо верхней поверхности перекрыши. На нижней части пода размещают специальную чугунную посуду, в которой готовится пища. Здесь же выпекаются изделия из теста.

А передняя стенка – в ½ кирпича. Свод сверху наклоняется к устью. Данная конструктивная особенность свода требует выполнения песчаной засыпки, которой ровняется кладка над выполненным сводом при кладке последнего ряда поверх него, либо верхней поверхности перекрыши. На нижней части пода размещают специальную чугунную посуду, в которой готовится пища. Здесь же выпекаются изделия из теста.

Простой пример, на поду. Имеющем площадь в половину квадратного метра можно единовременно испечь 20 -25 килограммов ржаного хлеба. С обеих сторон варочной камеры оставляют щёчки, представляющие собой обычные стенки.

Кирпич для пода отбирают с особой тщательностью. На его кладку идёт только самый ровный и гладкий. Над настилом или сводом выкладывается колодец, внутрь которого закладывается засыпка. Поверх неё кладётся кирпич. Засыпка – это смешанный со щебнем крупнозернистый песок, тщательно просушенный. Указанная масса аккумулирует в себе тепло и равномерно прогревается под подом по всей своей массе. Данное техническое решение позволяет качественно пропекать различные хлебобулочные изделия и запеканки с нижней стороны.

Данное техническое решение позволяет качественно пропекать различные хлебобулочные изделия и запеканки с нижней стороны.

Над уложенным щебнем в обязательном порядке выполняется выравнивающая засыпка, представляющая собой слой песка толщиной 20 – 30 миллиметров. Сам под настилается с незначительным подъёмом к задней стенке варочной камеры (30-40 миллиметров выше шестка). Подъём от шестка начинается постепенно. Данное техническое решение обеспечивает наиболее полное и равномерное сгорание топлива за счёт того, что улучшает подачу воздуха к задней части топливника.

Свод камеры также поднимается к задней части (под ещё большим углом по сравнению с подом). Пример. У устья высота камеры составляет порядка 460-480 миллиметров. А высота свода у задней стенки будет уже 500 – 520 миллиметров. Этот подъём свода служит для направления горячих газов в заднюю часть топливника (варочной камеры), способствуя, тем самым, лучшему её нагреванию. Особенно благотворно это сказывается на прогреве пода. В горизонтальной плоскости свод выполнен таким образом, что его задняя часть нагревается меньше. Здесь достаточно важна роль формы свода.

В горизонтальной плоскости свод выполнен таким образом, что его задняя часть нагревается меньше. Здесь достаточно важна роль формы свода.

Свод полуциркульный выкладывается легче всего. Но он неравномерно отражает газы и слабо нагревает под. Своды пологие трёхцентровые класть труднее, но применение подобной конструкции позволят добиться более сильного и равномерного нагрева пода. Самым сложным в плане исполнения считается свод трёхцентровой, имеющий при этом бочкообразную форму. В подобной конструкции предусмотрен ещё один подъём, в её средней части, который на 30 миллиметров превышает подъём пода у задней стенки (т.е. в его наивысшей точке). В этой же средней части на 50-60 миллиметров увеличивают ширину свода. Свод такой конструкции позволяет пламени расстилаться при горении, а не вырываться из устья. При этом искры в перетрубье не летят.

С точки зрения пожарной безопасности последняя конструкция максимально предпочтительна. Кладка, выполняемая в устье топливника, уже, чем у его задней стенки на 40 – 90 миллиметров. Данное решение позволяет улучшить работу печи по сравнению с печами, имеющими равную ширину по всей своей длине.

Данное решение позволяет улучшить работу печи по сравнению с печами, имеющими равную ширину по всей своей длине.

Несколько слов о самоварниках. Указанный печной прибор имеет несколько основных видов:

- круглый, выполненный из кровельной стали;

- Квадратное отверстие в кладке, в которое установлена дверка;

- Закрытое деревянной чуркой или металлической коробкой обычное отверстие.

Самоварники требуется всегда выводить в отдельный самостоятельный канал, перекрываемый отдельной задвижкой. Последняя нужна для того, чтобы в холодное время года по этому каналу не уходило тепло, и холодный воздух не проникал в тело печи до самоварника. Вьюшка и задвижка устанавливаются друг над другом на расстоянии трёх – пяти рядов кладки. Выведенный между ними канал самоварника позволяет после установки самовара открывать только задвижку. Ещё одним преимуществом размещения задвижки выше вьюшки является то, что прикрывая задвижку с целью регулирования объёмов выходящих печных газов, одновременно достигается лучший прогрев щитка или перетрубья.

Печурки размещаются так, чтобы, при ведении кладки, они перекрывались сразу несколькими рядами кирпича (не менее двух – трёх). Рекомендуется выполнять печурки высотой 210 миллиметров (три ряда кирпичной кладки), а шириной – 150 – 200 миллиметров. Перегородки между ними кладутся в ½ кирпича. Это даёт возможность перекрыть их, используя для этого один кирпич.

традиции, приметы, заговоры связанные с печью.

Печка на Руси согревает, кормит, освещает, стирает, сушит, лечит, прогнозирует погоду и заклинает мороз.

Русская печь. Фото: С. Яковлев / Фотобанк «Лори»

Ученые исчисляют возраст предка русской печи многими тысячелетиями. Впервые человек поместил огонь под глиняный свод еще в каменном веке. На Руси глинобитные сводчатые печи строились в X–XI веках, а свой привычный, традиционный облик они обрели к XVIII веку.

Начиная возводить избу, сначала определяли, где сложить печь, и лишь после этого делали планировку остальных помещений. Отсюда и пошли знаменитые пословицы и поговорки: «Плясать от печки» и «Догадлив крестьянин — на печи избу поставил». Печку строили на настиле массивного сруба — опечье, а под ним оставляли пустое место — подпечье. На опечье хранили всю печную утварь: ухваты, кочерги, лопаты для выпечки хлеба. В подпечье зимой сажали кур, чтобы они грелись и лучше несли яйца.

Печку строили на настиле массивного сруба — опечье, а под ним оставляли пустое место — подпечье. На опечье хранили всю печную утварь: ухваты, кочерги, лопаты для выпечки хлеба. В подпечье зимой сажали кур, чтобы они грелись и лучше несли яйца.

Зачем в русскую печь сажали детей

Мытье в печке. Гравюра, XIX век

Исторический интерьер жилища. Фотография: Ю. Брыкайло / фотобанк «Лори»

Мама учит дочку вынимать из печи чугунок

Русские печи традиционно строились больших размеров, вокруг них сосредотачивалась основная домашняя деятельность и протекал семейный отдых. Печка не только грела и варила — в ней было достаточно места, чтобы париться. Мыться в печах предпочитали молодые девицы, опасавшиеся «банной нечисти». Издревле считалось, что печной пар исцеляет от множества болезней. Не зря говорили: всякая хвороба отцепится, если прогреть свои косточки в печи. Наши предки выгребали из протопленной печи угли и золу, а затем сажали на лопатах в топку прогреваться больных детей. Печная зола на Руси была обязательным компонентом мазей и отваров.

Печная зола на Руси была обязательным компонентом мазей и отваров.

Интересный факт:

Печка и зола в деревнях использовались для стирки. Женщина складывала белье в чугунный горшок, наполненный водой, опускала туда мешочек с золой и ставила в печь. После кипячения с темно-серой золой белье становилось не только белоснежным, но и более прочным.

Как узнать прогноз погоды у русской печки

Чугунки в очаге русской печи. Фотография: Н. Король / фотобанк «Лори»

Русская печь. Фотография: В. Саломатников / фотобанк «Лори»

Дым из печной трубы. Фотография: А. Матвейчук / фотобанк «Лори»

Сельские жители умели по печи предсказывать погоду. Существовал целый свод народных примет, по которому крестьяне подмечали разные детали, а затем толковали их значение.

Если дрова в печи горят с треском — будет мороз, а если с гудящим шумом — жди бурана.

Дрова горят вяло или гаснут — в ближайшие дни наступит оттепель.

Дрова в печи хорошо разгораются и горят с легким потрескиванием, а дым из трубы поднимается вверх — верный признак солнечного и безветренного дня.

Дым выгибается коромыслом и стелется по земле — подтверждение предстоящего ненастья.

Как на печи заклинали мороз

Русская печь. Фотография: С. Тарасов / фотобанк «Лори»

Жилая комната с печкой в русской избе. Дом крестьянина Сергеева. Остров Кижи. Фотография: О. Липунова / фотобанк «Лори»

Печь в доме на Русском севере. Дом Елизарова, остров Кижи. Фотография: Igor Lijashkov / фотобанк «Лори»

Настоящим испытанием для печей становились крепкие морозы матушки зимы — никольские, рождественские, васильевские или крещенские. В это время становилось понятно, достаточно ли долго печь держит тепло и много ли жару дают заготовленные дрова. Не меньшую роль играла и печная труба. Тепло и чистота воздуха в доме зависели от того, открыты или закрыты в ней задвижки и заслонки. Откроешь заслонку — гарь и дым исчезнут, закроешь — дольше сохранишь тепло.

Читайте также:

Обычно печные стенки имеют толщину 25–40 сантиметров, и благодаря этому создается хорошая теплоаккумуляция и возникает эффект термоса. Преимущество настоящей русской печки — в равномерном распределении жара. Даже в самый лютый мороз она может с одной протопки поддерживать тепло в избе на протяжении суток.

Для защиты озимых культур и фруктовых деревьев от вымерзания с помощью открытой печной трубы либо волокового окна крестьяне по традиции совершали обряд заклятия мороза.

«Старик или самый старший в семье мужчина забирался на печь с деревянной ложкой, наполненной киселем, просовывал голову в волоковое окно и говорил: „Мороз! Мороз! Приходи кисель есть. Мороз! Мороз! Не бей наш овес, лен да коноплю в землю вколоти“. Когда же, закрыв окно, старик начинал слезать с печи, старшая в доме женщина внезапно обливала его водой, чтобы проклятие замерло на его устах. Считалось, что после такого угощения мороз становился добрым и уходил восвояси».

Прабабушка мультиварки

Девушка у печки. Фотография: Н. Гернет / фотобанк «Лори»

Фотография: Н. Гернет / фотобанк «Лори»

Чугунок с тушеным мясом и овощами, приготовленными в русской печи. Фотография: Н. Король / фотобанк «Лори»

Женщины с деревенской едой. Фотография: Я. Филимонов / фотобанк «Лори»

Крестьяне на печи сушили грибы, ягоды и мелкую рыбешку. До середины ХIХ века на Руси любимым овощным блюдом были пареная репа или тыква. Поскольку репа готовилась очень легко, возникло выражение «проще пареной репы». Вымытыми репами набивали чугунный горшок и ставили его на ночь в теплую печь. Готовое кушанье с солью или без с удовольствием ели все члены семьи. Тыкву предпочитали без семян запекать на металлических листах отверстием вниз, а затем ели ее с молоком и хлебом.

Традиционная русская печь позволяет приготовить практически все что угодно. В отличие от современных духовок она позволяет придать блюдам особый аромат и национальное своеобразие. На растопленной утром печи можно готовить весь день.

Пироги из поднявшегося за ночь теста с фруктовой или овощной начинкой от печного жара становятся пухлыми, пышными и невероятно вкусными. Отсюда пошла и русская пословица: «Красна изба углами, а печь — пирогами».

Отсюда пошла и русская пословица: «Красна изба углами, а печь — пирогами».

Русские печи сказочной красоты кладёт житель Липецка

Веками в жизни русского человека занимала особое место печь. Она грела, на ней готовили пищу, на ней спали, лечились, даже парились. Недавно на русские печи появилась мода. И если поискать информацию о современных русских печах в Интернете, то можно встретить настоящие произведения искусства. Многие из них — работы липецкого мастера Павла Осипенко.

Печи Павла Осипенко радуют глаз и греют душу в основном жителям Москвы, ближнего Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Тверской областей. Печи эти словно с иллюстраций русских народных сказок. Не просто печки, а облицованные изразцом, как в хоромах царей или купцов. В таком же стиле кладет Павел и камины, от которых тоже глаз не оторвать.Как лётчик стал печником

Печное дело Павел Осипенко унаследовал от отца, хотя тот был летчиком.

— Сами мы с Дальнего Востока, — рассказывает Павел. — Корни отца в Приморском крае, но жили мы с семьей в Хабаровске. Отец был летчиком. Однажды в отпуск родителей мы поехали в его родную деревню Лазо Приморского края. И там я узнал о том, что, оказывается, папа хорошо знает печное дело. Его рассказ меня очень удивил. Во время Великой Отечественной войны, он, маленький ребенок, увязывался со знакомым печником, который чинил печи или клал новые. Когда он рассказывал об этом, я был в шоке. Папе в то пору было всего четыре годика! Вот такой четырехлетний мальчуган «ходил хвостиком» за мастером-печником и освоил целую профессию. А печник и тогда, да и сейчас в Сибири, на Дальнем Востоке, вообще на русском Севере — профессия востребованная. Но папа не стал печником, а стал летчиком. К сожалению, он очень рано ушел из жизни…

— Корни отца в Приморском крае, но жили мы с семьей в Хабаровске. Отец был летчиком. Однажды в отпуск родителей мы поехали в его родную деревню Лазо Приморского края. И там я узнал о том, что, оказывается, папа хорошо знает печное дело. Его рассказ меня очень удивил. Во время Великой Отечественной войны, он, маленький ребенок, увязывался со знакомым печником, который чинил печи или клал новые. Когда он рассказывал об этом, я был в шоке. Папе в то пору было всего четыре годика! Вот такой четырехлетний мальчуган «ходил хвостиком» за мастером-печником и освоил целую профессию. А печник и тогда, да и сейчас в Сибири, на Дальнем Востоке, вообще на русском Севере — профессия востребованная. Но папа не стал печником, а стал летчиком. К сожалению, он очень рано ушел из жизни…

Отец посвятил в печное дело Павла Осипенко, по сути, передав ему все секреты. Павел Осипенко стал инженером-строителем, жил на Дальнем Востоке, но и хобби не забывал. И это хобби часто бывало хорошим подспорьем, ведь наш русский Север, несмотря на то, что дает миру газ и нефть, до сих пор нередко греется у дровяной печи.

Десять лет назад Павел переехал с семьей в Липецк, и печное искусство стало делом его жизни. Хотя, если честно, глядя на дело его рук, такое простецкие определение как «печник» как-то не вяжется с тем, что он создает. Скульптор, архитектор, дизайнер — хочется назвать его именно так.

Надо отметить, что нельзя вот так просто взять и стать печником. Печи это не только тепло и уют, но и безопасность. Неправильно сложенная печь может привести и к пожару, и отравлению угарным газом. Как рассказал Павел, в Липецке ему пришлось получать лицензию на кладку печей и сертификат. После переезда прошел примерно год, пока он стал класть печи профессионально, как сертифицированный мастер.

— В Липецке, к слову, спроса именно на русские печи нет. Здесь предпочитают камины, печи с жаровнями, барбекю-комплексы. Но при желании и из них можно сделать произведения искусства. Но вот в элитных поселках ближнего Подмосковья заказывают русские печи часто. Первый заказ и поступил оттуда, причем мне пришлось переехать в Москву, такой был заказ и последовавшие после него, когда другие владельцы коттеджей увидели мою работу.

В ходе разговора выясняется, что русские печи заказывают, в основном, люди состоятельные. Он называет имена и фамилии, от которых глаза лезут на лоб, но просит не упоминать их, так как без ведома заказчиков это было бы неправильно. И он как мастер по печам с ними со всеми перезнакомился. По словам Павла, кто-то ставит у себя русскую печь просто ради эстетического вида, а кто-то пользуется ею и по назначению. И все эти люди, звезды эстрады, политики, бизнеса совершенно разные. Есть те, кто смотрит на всех свысока, а есть те, кто, невзирая на какой-нибудь высоченный пост в Госдуме и постоянное мелькание в телевизоре, помогают и раствор мешать, и кирпичи мастеру подносить. Так, что деятельность простого, казалось бы, печника, помогает посмотреть на мир с разных сторон, в том числе и на «звезды» вблизи.

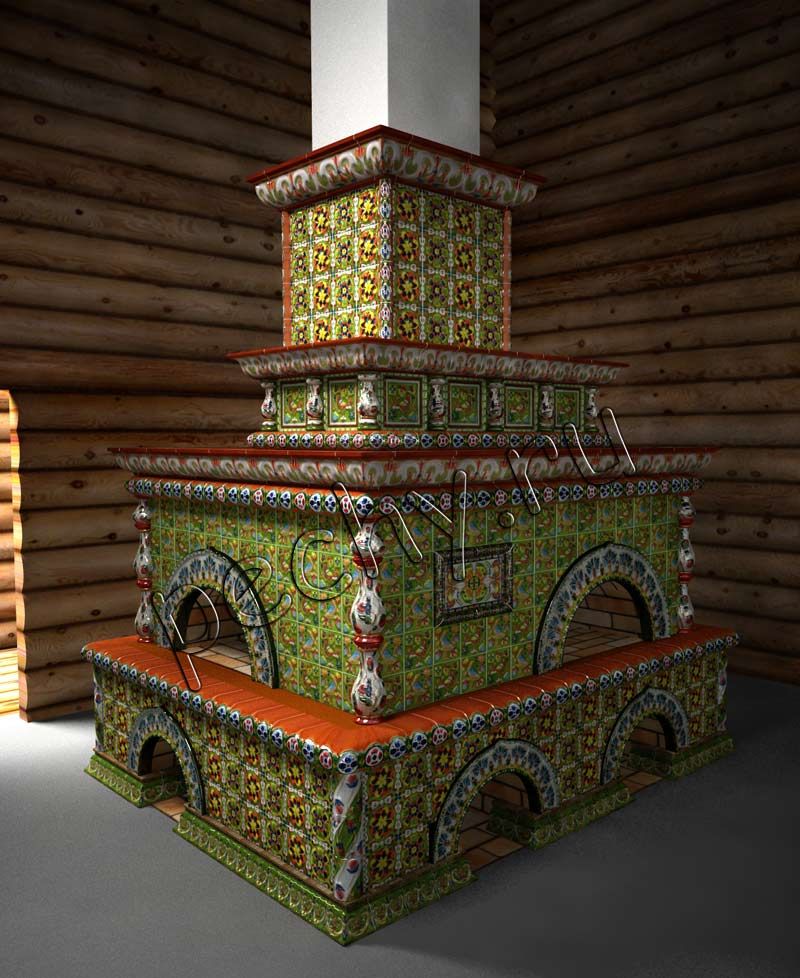

Красоту печам Павла Осипенко придают изразцы. Их производство стали налаживать в нашей стране, и некогда дефицитный товар сегодня уже таким не является. Как рассказывает печник, некогда производство изразца наладил с большим трудом и подвижничеством мастер из Кимров. Первые печи облицовывались его плиткой, но сегодня рынок предлагает разнообразие и изразца, и изразцовой плитки. Поэтому печи можно превратить в картинки из сказок.

Первые печи облицовывались его плиткой, но сегодня рынок предлагает разнообразие и изразца, и изразцовой плитки. Поэтому печи можно превратить в картинки из сказок.

— Русская печь во всех смыслах — и душа, и помощница человека даже сейчас, в XXI веке. Пища из такой печи самая здоровая, без канцерогенов, в ней еда готовится очень мягко. Я знаю такие случаи, когда люди, больные разными недугами, ставили у себя русскую печь и готовили в ней еду, исцеляясь от хворей, от которых их не могли избавить врачи, — говорит Павел.

Когда Павел рассказывает о печах, его глаза горят. Он советует глубоко вникнуть в тему, и тогда станет понятней, что русская печь это совсем не «просто так». Мы последовали совету и обратились к лебедянскому краеведу Николаю Скуратову, который, к слову, сложил в своем доме русскую печь, почерпнув знания из газет и книг. И как краевед углубился в историю вопроса.

Русская печка работы Николая Скуратова

Ладонь Предков

Русская печь постоянный «фигурант» сказок и мифов. На ней лежит богатырь Илья, на ней ездит Емеля, печь сама печет пирожки, она разговаривает с героями сказок, одни словом, русская печь предмет одушевленный. А в доме она действительно занимала сакральное место. Как сказали бы сейчас, это часть генетического кода нации. «Ладонью предков», или даже «Ладонью Бога» — наши предки называли печь.

На ней лежит богатырь Илья, на ней ездит Емеля, печь сама печет пирожки, она разговаривает с героями сказок, одни словом, русская печь предмет одушевленный. А в доме она действительно занимала сакральное место. Как сказали бы сейчас, это часть генетического кода нации. «Ладонью предков», или даже «Ладонью Бога» — наши предки называли печь.

— Печь пришла к нам из глубокой древности, а исчезать из домов стала с середины двадцатого века, — говорит Николай Скуратов. — Ей на смену пришли печи-голландки, которые топились каменным углём — наиболее рациональным и эффективным топливом. В эти печи вставляли котел и монтировали контур водяного отопления, который увеличивал КПД печи, создавал комфорт в жилых помещениях. Печь — обязательный и самый важный элемент жилища. Она обогревала, в ней готовили пищу людям и скоту, грели воду, на лежанке отогревались в стужу и лечили простуду, сушили промокшую одежду и обувь. В печах крупного размера мылись, как в бане. Крупное достоинство русской печи в том, что ее топливом служит все, что горит. Всякий мусор, хворост, бурьян, солома и даже сушеный навоз. Если дрова были в дефиците, помет животных и птицы, естественным образом смешавшийся с соломенной подстилкой, запасали, летом сушили на солнце.

Всякий мусор, хворост, бурьян, солома и даже сушеный навоз. Если дрова были в дефиците, помет животных и птицы, естественным образом смешавшийся с соломенной подстилкой, запасали, летом сушили на солнце.

По словам Николая Скуратова, в наше время в Лебедянском районе в старых избах русские печи сохранились мало где, но в домах строят и новые. Особенно часто ставят русские печи переезжающие в район или обустраивающие здесь свои дачи москвичи.

Французы попросили показать русскую печь, но не нашли во всем районе

Есть русская печь и у жителя Задонска, известного педагога Николая Струкова.

Русская печка работы Николая Струкова

Однажды в Задонск приехали гости из Франции. Насмотревшись на местные достопримечательности, они попросили показать им один из символов России — русскую печь. Но, увы, уцелевших печей в районе не оказалось! Удар, нанесенный местному туризму, был ощутимым. Неловкость почувствовали все. И вот Николай Струков задался целью печь такую сложить. Правда, единственный оставшийся в округе печник от заказа отказался. Не по плечу оказалась задача! Пришлось Струкову лопатить литературу и Интернет. За два месяца он своими руками построил самую настоящую русскую печь.

Правда, единственный оставшийся в округе печник от заказа отказался. Не по плечу оказалась задача! Пришлось Струкову лопатить литературу и Интернет. За два месяца он своими руками построил самую настоящую русскую печь.

Печь не дымит и не коптит, а работает честно, по-русски. И хлеб в ней получается ароматный, румяный и мягкий словно живой, готовят в ней и традиционные русские блюда, борщи томленые, каши. А вяленными в русской печи помидорами Николай Алексеевич попотчевал и журналистов GOROD48.

Поэтому рано считать русскую печку атавизмом, списывать ее в утиль. Благодаря энтузиастам, мастерам и ценителям, а также свойствам, которыми обладает «Ладонь Бога», они еще послужат людям.

В тексте и фотогалерее печи Павла Осипенко

Русская печь — история возникновения

Не существовало на Руси такой избы, в которой не было русской печки. Русская печь — это уникальный предмет в восточнославянской культуре и самый яркий символ русского духа. Она являлась незаменимым помощником, обеспечивала тепло в доме, готовила пищу, помогала в стирке, а также сохраняла тепло в месте для сна. В этой статье мы с вами рассмотрим историю происхождения русской печи и её особенности.

Она являлась незаменимым помощником, обеспечивала тепло в доме, готовила пищу, помогала в стирке, а также сохраняла тепло в месте для сна. В этой статье мы с вами рассмотрим историю происхождения русской печи и её особенности.

История происхождения русской печи

Первые сооружения для отопления домов, которые стали прообразами нынешних русских печей, появились около четырёх тысяч лет назад. Люди поняли, что сохраняемый ими огонь можно спрятать под крышу. Вплоть до VIII века печи были без трубы, поэтому весь дым выходил через двери, из-за этого на потолке и стенах избы скапливались слои сажи. Чуть позже над печами соорудили отверстия в крыше и поставили деревянные трубопроводы. Затем в XVIII веке стали применять огнеупорные кирпичи и у русской печки появилась кирпичная труба, которая возвышалась над избой. Поэтому можно утверждать, что впервые классическая русская печь появилась именно в XVIII веке.

Внешний вид русской печи

Описание традиционной русской печи встречается во многих пособиях и исторических очерках. Также повышенное внимание к русской печи уделялось в русских сказках, в которых её образ упоминался достаточно часто и символизировал уют и достаток. Часто печку украшали различными росписями. Это делалось не только для того, чтобы придать печи эстетический вид, но и для оберега жилища от нечистой силы.

Также повышенное внимание к русской печи уделялось в русских сказках, в которых её образ упоминался достаточно часто и символизировал уют и достаток. Часто печку украшали различными росписями. Это делалось не только для того, чтобы придать печи эстетический вид, но и для оберега жилища от нечистой силы.

Назначение русской печи

Русская печка должна была выполнять несколько главных задач — это отопление помещения и приготовление пищи. Для равномерного отопления всех помещений она устанавливалась в центре избы, чтобы через находящиеся по близости окна и двери не вытягивалось тепло.

Русские печи больших размеров использовались в качестве бани. После того как ее растапливали, место, куда укладывались дрова, тщательно вычищали и застилали соломой. Далее туда ставили чугуны с водой и можно было принимать водные процедуры. Взрослые купались самостоятельно, а детей помещали внутрь на специальной лопате.

И конечно же на печи отдыхали и спали. Место для сна называли полотью, иными словами, это были полки, на которых спали. Они устанавливались между стеной и печью. Места для сна строились в два яруса. На первом ярусе чаще всего спали взрослые, а на втором дети. На полках вмещалось до шести человек.

Они устанавливались между стеной и печью. Места для сна строились в два яруса. На первом ярусе чаще всего спали взрослые, а на втором дети. На полках вмещалось до шести человек.

В заключении

Русскую печь по праву можно назвать основой традиционного крестьянского быта. Даже сейчас, наряду с нашими предками, которые всю жизнь прожили около русской печи, появляется все больше любителей и ценителей этого уникального изобретения, охраняющее домашний очаг.

Русская печь, душа и сердце избы, незаслуженно ушла в отставку: Общество: Облгазета

Русская печь настолько универсальна, что на ней можно ездить. Но в сказке. Кадр из мультфильма «Про Емелю»

«Областная газета начинает на странице «Дом. Сад. Огород» новую серию – «Кладём печь». Частный дом без неё немыслим, несмотря на газ и электричество – их в любой момент могут отключить. А если зима? Вот тут-то и выручит печка. Она ведь всегда была неотъемлемой частью русского быта, вошла в поговорки, сказки и даже мультфильмы. Один Емеля, который катался на печи, чего стоит. Кстати, катался он на классической русской печи, с неё и начнём. А поможет нам… имам, заместитель муфтия Центральной религиозной организации «Духовное управление мусульман» (Центральный муфтият), по совместительству печник:

Один Емеля, который катался на печи, чего стоит. Кстати, катался он на классической русской печи, с неё и начнём. А поможет нам… имам, заместитель муфтия Центральной религиозной организации «Духовное управление мусульман» (Центральный муфтият), по совместительству печник:

– Да лет 15 их уже никто не делает – долго топится, много кирпича надо, дров. Сейчас есть и другие варианты. Но вообще-то, это было гениальное изобретение. Одни названия её элементов чего стоят – чело, зев, устье, шесток, загнёток и самое занятное – хайло. Последнее – это сужение перед собственно трубой, очень важный элемент, малейшая ошибка – и печь будет дымить. Кирпич в хайле обязательно должен быть гладким, его буквально шлифуют.

Уникальность русской печи в том, что через аркообразное устье идут два потока: внизу свежий воздух с кислородом, вверху выходят продукты горения и эти потоки не смешиваются! Если всё сделать правильно. Главное её достоинство – долго держит тепло, его хватает в доме средних размеров на сутки-полтора, но и топится подольше. И другое преимущество – пища, в ней приготовленная, особого вкуса, она там томится, а не варится, и пироги получаются отменные. Знаменитые так называемые суточные щи готовились в русской печи, но стояли там не сутки, как думают многие, а до степени готовности, потом чугунок выносили на мороз, а щи рекомендовали подавать на стол через сутки.

И другое преимущество – пища, в ней приготовленная, особого вкуса, она там томится, а не варится, и пироги получаются отменные. Знаменитые так называемые суточные щи готовились в русской печи, но стояли там не сутки, как думают многие, а до степени готовности, потом чугунок выносили на мороз, а щи рекомендовали подавать на стол через сутки.

– Кто бы сомневался в особом вкусе еды из русской печи! А сможет ли хозяин сложить такую самостоятельно? Если да, то на что бы вы посоветовали обратить особое внимание?

– Конечно, сможет! Литературу только почитать надо, инструментом запастись. Перво-наперво, сделать хороший фундамент, причём только бетонный. Обычно его заливают вместе с основанием для дома, чтобы монолит был. Фундамент для печи должен быть выше основного на высоту пола. Ремонтировал я одну печь, которую хозяин поставил на железные трубы. Они-то выдержали, а печь нет: трескаться стали стены, земля же всё равно ходит вверх-вниз.

Во-вторых, надо найти хорошую глину. Она должна быть жирной, а когда размочишь, похожа на пластилин. Какого цвета, без разницы, но я заметил, что чаще всего хорошая глина – красная. Обязательно её надо просеивать, чтобы камешков не было. Песка речного добавлять немного, точную пропорцию сказать не могу – это от глины зависит.

Она должна быть жирной, а когда размочишь, похожа на пластилин. Какого цвета, без разницы, но я заметил, что чаще всего хорошая глина – красная. Обязательно её надо просеивать, чтобы камешков не было. Песка речного добавлять немного, точную пропорцию сказать не могу – это от глины зависит.

– Сейчас в продаже есть специальные смеси, «Печник», например, или импортные. Они годятся?

– Э, кто знает, что там намешано? И потом, смеси эти денег стоят, а глина бесплатная. И вот что я бы ещё посоветовал: не торопитесь. Выложил ряд – сядь, отдохни, чаю попей, проверь кладку уровнем. За это время и кирпич лучше усядется. Следующий совет: когда дойдёте до трубы, то её надо изнутри штукатурить ровным слоем. Можно хоть этим же раствором, но лучше извёсткой. Наверх обязательно установить оголовок, своеобразную шляпу для трубы, чтобы глину дождём не размывало и внутрь вода не попадала.

– Некоторые печники между кирпичами делают расшивку. Это для красоты или имеет ещё какой-то смысл?

– Конечно, с расшивкой всё выглядит аккуратней. Но я её не делаю, предпочитаю – и другим советую – керамогранит. А можно просто оштукатурить.

Но я её не делаю, предпочитаю – и другим советую – керамогранит. А можно просто оштукатурить.

– В некоторых деревнях я видел такой вариант: в одном блоке и на одну трубу и русская печь, и очаг для приготовления варки-готовки. Это намного сложнее?

– Не особо, просто для очага надо делать колено дымохода. Знаете, у нас в татарских деревнях раньше делали даже по три топки на одну печь. На одной топке стоял казан вёдер на 7–8, чтобы воду греть – посуду помыть, для стирки, скотину напоить. Второй – с плитой для приготовления еды. А третья – русская печь, чтобы пироги напечь!

Забытый рецептЗелёные щи

Готовились только в русской печи. Основные ингредиенты те же, что и у обычных щей. Только капуста берётся из верхнего, крупного листа, который не годится ни на засолку, ни на суп. Листья рубятся сечкой в деревянном корытце мелко-намелко. Томится в керамическом или чугунном горшке до готовности, и варево приобретает зелёный цвет. Как утверждает литература, вкуснотища необыкновенная.

Как утверждает литература, вкуснотища необыкновенная.

Кстати

Настоящие печники сдают готовую печь следующим образом. Мастер спрашивает у хозяина – что приготовить? Тот, допустим, заказывает пирог. То есть, проверяется духовка. Если всё в порядке, пьют чай с пирогом, только тогда хозяин рассчитывается.

- Опубликовано в №216 от 23.11.2019

Русские изразцовые печи — история и современность

Русские поговорки и пословицы полны упоминаниями печи, да в каком контексте: «Танцевать от печки», «Догадлив крестьянин — на печи избу поставил», «Добра та речь, что в избе есть печь», «в октябре с солнцем распрощайся, ближе к печке подбирайся», «без печки холодно, без хлеба голодно». Печь не только отапливала, на ней готовили, в ней мылись, на ней лечились и любили — она была центром дома и его хранителем. Это, впрочем, неудивительно, поскольку климат России никогда не отличался мягкостью и наличие хорошей теплой печи было залогом выживания семьи в суровые зимы. Печи поклонялись и придавали ей сакральный смысл, как проводнику огня — главного языческого божества русичей. Нередко ее очеловечивали, наделяя способностью разговаривать, как например в народной сказке «гуси-Лебеди» и в более поздние времена, в частности, во вполне современном мультфильме «Вовка в тридевятом царстве». О духовой печи в народе говорили: «Печка кормит, печка греет, печка — мать родная».

Печи поклонялись и придавали ей сакральный смысл, как проводнику огня — главного языческого божества русичей. Нередко ее очеловечивали, наделяя способностью разговаривать, как например в народной сказке «гуси-Лебеди» и в более поздние времена, в частности, во вполне современном мультфильме «Вовка в тридевятом царстве». О духовой печи в народе говорили: «Печка кормит, печка греет, печка — мать родная».

Устройство русской печи предполагало не только очаг для приготовления пищи, но и лежанку, чтобы спать в тепле. В этом главное отличие русских печей от европейских и средиземноморских. Европейская печь была в первую очередь частью системы отопления и элементом декора помещения. Средиземноморские печи использовались, в основном, для приготовления пищи. А вот, русская печь была «много в одном»: плита, спальня, отопительный прибор, баня, элемент декора и главное жилище домашнего божества и покровителя семьи — домового. Неполные аналоги русской печи есть только в Скандинавии, где климат сходен с российским, поэтому и традиционный уклад был похож.

С VIII по XIII века в Северной Руси преобладали печи-камени, сложенные из крупных камней без использования скрепляющего раствора. Камни были настолько хорошо подобраны, что герметично примыкали друг к другу. Топились такие печи «по черному», что имело свои плюсы в плане дезинфекции жилища: горячий дым «прожаривал» стены и потолок в избе, которая высушивалась и дезинфицировалась, что было немаловажно для борьбы с инфекциями и насекомыми.

Только к XV веку появились первые дымоходы, которые к началу XVII века стали изготавливаться из огнеупорного кирпича и вся конструкция приобрела тот вид, который мы сейчас называем «русская печь».

И коль скоро русичи в печи вкладывали сакральный смысл, то и украшениям для них придавалось большое значение. Печь, как центр дома, или просто довольно большое сооружение нуждалась в украшении.

Ранние печи украшались терракотовыми и поливными изразцами, часто печь собирали из самонесущих изразцов и в конце-концов появилось понятие «изразцовая печь», предполагающая, что изразцы являются основным строительным материалом такой печи.

XVII век стал пиком изразцового искусства в России. Подробнее об этом мы писали в нашей статье «История русского изразца — от крещения Руси до Серебряного века».

Множество разноцветных и поливных изразцов украшало русские печи. Большой коллекцией изразцовых русских печей обладает Московский Кремль. Очень интересные изразцовые печи установлены в Новодевичьем монастыре, в Троице-Сергиевой Лавре. В общем, их уцелело немало в разной степени сохранности, во многом благодаря подвижничеству музейных сотрудников и реставраторов. Одна из самых больших коллекций русских изразцовых печей находится в Коломенском, где реставраторами МГОМЗ были произведены очень качественные реконструкции. Эти печи стали символом и красочным памятником Руси боярской — эпохи, сгинувшей в Петровские времена.

Кардинальным изменениям русская печь подверглась в начале XVIII века с указом Петра, запрещавшим строительство курных (топившихся «по черному») пожароопасных печей, что было очень своевременно, поскольку города горели и пожары наносили большой ущерб. Тогда же был издан первый регламент по строительству печей в жилых домах и промышленному изготовлению кирпича, изразцов и других печных элементов. В этот же период по повелению Петра было запущено производство новых для России «голландских» изразцов — белых «кафлей» с росписью кобальтом. Приказ Петра звучал: «делать немедленно шведским манером печных изразцов гладких белых, а по ним травы синею краскою».

Тогда же был издан первый регламент по строительству печей в жилых домах и промышленному изготовлению кирпича, изразцов и других печных элементов. В этот же период по повелению Петра было запущено производство новых для России «голландских» изразцов — белых «кафлей» с росписью кобальтом. Приказ Петра звучал: «делать немедленно шведским манером печных изразцов гладких белых, а по ним травы синею краскою».

К середине XVIII века Россия производила самое большое число изразцов в Европе. А к концу века были заложены научные основы конструирования печей. Архитекторами, разработавшими наиболее энергоэффективные конструкции систем печного отопления были Николай Александрович Львов со своей работой «Русская пиростатика» и Иван Иванович Свиязев со своей работой «Теоретические основы печного искусства», в которой он опубликовал методику расчета размеров дымоходов и сечений газовых каналов. Эти архитекторы теоретически обосновали приемы проектирования систем печного отопления, а также изобрели свои оригинальные топливники и печи. Профессор Сильвиуш Болеславович Лукашевич опубликовал «Курс отопления и вентиляции», где в разделе по печному отоплению изложил теорию расчета отопительных печей.

Профессор Сильвиуш Болеславович Лукашевич опубликовал «Курс отопления и вентиляции», где в разделе по печному отоплению изложил теорию расчета отопительных печей.

Производство белых кафлей и изменение способа вывода дыма повлекли за собой преобразования в строении городских печей. Такие, чисто отопительные толстостенные печи стали называть «голландками», что не совсем правильно, поскольку они появились впервые именно в России, а уже отсюда попали в Европу. Как бы то ни было, печи-голландки получили большое распространение в городах во многом, благодаря своей тепловой эффективности. Установленные в каждой комнате дома или квартиры, соединенные между собой сложной системой теплотрасс, они стали прекрасным источником отопления довольно больших помещений. В частности, такие печи были установлены в Большом Екатерининском Дворце. О печах Большого Екатерининского дворца стоит рассказать отдельно, поскольку, как и московские изразцовые печи конца XVII века, они символизируют собой целую эпоху.

Идеи создания в России империи, не уступающей по своему влиянию и блеску крупнейшим европейским империям витали в воздухе всегда. Этой идее отвечал Санкт-Петербург, который, кроме «окна в Европу», стал первым полностью спланированным «европейским» городом России. Многочисленные дворцы, возведенные Петром и его потомками в Санкт-Петербурге превзошли своим блеском европейские, а дворцово-парковые ансамбли Петергофа не уступают знаменитому французскому Версалю по своей красоте.

Основной расцвет искусств, вызванный роскошью господствующего тогда класса дворян, пришелся на правление Елизаветы Петровны. Этот период русского искусства даже получил свое название — Елизаветинское барокко. Главным представителем направления стал архитектор Ф. Б. Растрелли, по имени которого иногда называют и сам елизаветинский стиль — растреллиевское барокко.

Елизаветинское барокко, в отличие от предшествующего ему петровского барокко, учитывал достижения русского искусства, сохранив в своих силуэтах традиции православной храмовой архитектуры. Царскосельские и петергофские постройки Растрелли стали закономерным результатом того, что происходило здесь до него. Его творчество полностью подчинялось вкусам императрицы, любившей блеск, веселье и роскошь.

Царскосельские и петергофские постройки Растрелли стали закономерным результатом того, что происходило здесь до него. Его творчество полностью подчинялось вкусам императрицы, любившей блеск, веселье и роскошь.

Эпоха Елизаветы стала исключительно цельным периодом яркого проявления идеалов рококо. Прикладное искусство, архитектура и живопись достигли мастерства высочайшей степени и были применены в множестве построенных и реконструированных дворцов.

«Елизавета Петровна обновила все постройки и довела дворец до такой степени совершенства, что он смело мог соперничать, в особенности своими фонтанами, с Версалью и Марли».

Мечеслав Пилсудский, 1857 год

Большой интерес представляют изразцовые печи XVIII века, коих немало в Екатерининском дворце. К моменту возведения этих печей, в России уже давно работали кирпичные заводы, производящие «кафли». В месте расположения заводов в Стрельне были залежи хорошей глины. К 1722 году в печах Стрельны обжигалось до 3,5 млн. кирпичей в год. На стрельнинском Гончарном дворе изготавливали посуду, утварь и изразцы, политые белой эмалью и расписанные синими красками. Сюжеты были все те же, голландские — мельницы, корабли, пейзажи, каналы и другие. Подробнее о делфтском стиле вы можете прочитать в нашей статье о голландских изразцах.

кирпичей в год. На стрельнинском Гончарном дворе изготавливали посуду, утварь и изразцы, политые белой эмалью и расписанные синими красками. Сюжеты были все те же, голландские — мельницы, корабли, пейзажи, каналы и другие. Подробнее о делфтском стиле вы можете прочитать в нашей статье о голландских изразцах.

В голландском стиле выполнены изразцы печей Большого Екатерининского дворца в Царском селе — сюжетные картины в бело-синей гамме, заключенные в орнаментальные живописные рамки. В этом ключе выполнены печи Кавалерской столовой, Буфетной, Китайской гостиной и многих других помещений Большого дворца.

На контрасте с перечисленными помещениями выполнена Белая столовая — в ней полная монохромность и матовые текстуры. Белая столовая была перестроена в 1774 году архитектором Ю. М. Фельтеном, сторонником классицизма. Помещение решено в строгих канонах классицизма и в его интерьерах имеются изящные круглые изразцовые печи, российского производства, облицованные белыми поливными изразцами с рельефными панно «Музыка» и «Живопись».

Несмотря на серьезные разрушения во время блокады Ленинграда в период Второй мировой войны, дворцы Царского села и Петергофа до сих пор являются собранием выдающихся произведений искусства, а также красноречивым свидетелем подвига советских реставраторов, участвовавших в их восстановлении.

Секрет изготовления изразцов с подглазурной живописью был утерян, и послевоенным реставраторам пришлось его возрождать. Основная заслуга в этом принадлежала архитектору А. Э. Гессену, по инициативе которого и были успешно реализованы работы по изготовлению изразцов. Гессеном была решена проблема полного восстановления изразцовых плиток в интерьерах Летнего дворца Петра Первого, в Монплезире и в Марли в Петергофе.

Довольно долго печь была основным источником тепла в русских домах и городских квартирах. Только в конце XIX — начале XX века, с изобретением парового отопления, их стали заменять. Фактически, в наши дни печи для отопления устанавливают только в частных домах и при условии отсутствия магистрального газа, позволяющего смонтировать газовый котел и водяное отопление. Чаще в доме устанавливают камин — для сибаритской медитации на огонь и как, своего рода, признак достатка. Тем не менее, спрос на печи есть и он достаточно устойчив. Часто заказчики ограничиваются обычной кирпичной печью, что обусловлено не только ее более низкой стоимостью, но и определенным вкусом современников с их приверженностью стилю «шале» в интерьере.

Чаще в доме устанавливают камин — для сибаритской медитации на огонь и как, своего рода, признак достатка. Тем не менее, спрос на печи есть и он достаточно устойчив. Часто заказчики ограничиваются обычной кирпичной печью, что обусловлено не только ее более низкой стоимостью, но и определенным вкусом современников с их приверженностью стилю «шале» в интерьере.

Изразцовые печи стали возвращаться в обиход только последние 10-12 лет. На рынке не так много компаний, способных изготовить изразцовую облицовку для печи. К тому же, у современных заказчиков практически отсутствует потребность в самонесущих изразцах и печах, полностью сложенных из них. Поэтому сейчас скорее речь идет об изготовлении архитектурной керамики и изразцовой плитки. Хотя иногда появляются заказы на настоящие изразцы с румпой.

Современные российские предприятия по изготовлению изразцов относятся к нескольким типам — мастерские с определенным ассортиментом форм и проектов, которые подгоняются под размеры печи или камина заказчика; мастерские, изготавливающие индивидуальные облицовки по эскизам заказчика или создающие новые эскизы; художественные мастерские, изготавливающие авторские работы; и керамисты-частники.

В любой из перечисленных мастерских заказчик получает объект с высокой степенью уникальности, поскольку полностью идентичных изразцов не бывает и даже в рамках одного комплекта каждый изразец будет отличаться от другого. Разница между мастерскими не слишком существенна и состоит только в ценах и художественной составляющей, а это, в первую очередь, вопрос образования и вкуса художников и заказчика. В любом случае, на рынке сейчас можно найти изразцовые печи и камины на любой вкус. Приведем пример нескольких российских мастерских.

Одна из самых крупных в России, компания «Паллада» из Санкт-Петербурга основана художниками-реставраторами Андреем Роденковым и Константином Лихолатом. Компания имеет в своей базе огромное количество восстановленных антикварных форм изразцов Северо-Западного региона. Подробнее об этом мы писали в нашей статье «Финские печи — изразцовое богатство Северо-запада».

Московская компания, созданная на базе реставрационных мастерских Андреевского монастыря и также имеющая большое количество восстановленных при реставрациях исторических форм изразцов — это «Керамическая мастерская Сергея Лебедева». Очень интересны работы компании «Изразцовые печи» в Кимрах, основанной Александром Чернышевым. Это довольно крупное предприятие, специализирующееся, как ясно из названия, на изготовлении печных изразцов из шамота.

Очень интересны работы компании «Изразцовые печи» в Кимрах, основанной Александром Чернышевым. Это довольно крупное предприятие, специализирующееся, как ясно из названия, на изготовлении печных изразцов из шамота.

Мастерские меньшего размера, но столь же отменного качества изготовления архитектурной керамики и изразцов, образованные художниками-керамистами это, например, «Студия архитектурной керамики Юрия Осинина» в Санкт-Петербурге, в которой создаются работы с необычайно точным рельефом, тонкой живописью и изумительными по своей красоте глазурными покрытиями.

Компания «АртБазл» — мастерские монументальной живописи и архитектурной керамики — еще одно предприятие из Санкт-Петербурга, принадлежащее художникам-керамистам Андрею Беляеву и Ларисе Захаровой. Керамические камины этих художников очень сложны и необыкновенно красивы.

Сказочно хороши работы семейной мастерской «Лев и Сирин» из Звенигорода, образованной потомственными керамистами Куприяновыми. Это — полностью авторская керамика, имеющая собственное лицо, стиль и характер.

Мы перечислили далеко не все существующие в России керамические мастерские, однако, работы упомянутых производств и художников притягивают к себе, волнуют душу и радуют глаз, что позволяет ставить их в один ряд с лучшими произведениями крупных мастеров прошлого.

Русская дровяная печь — центр традиционного русского дома.

Дровяная печь — центр традиционного русского дома. Этот тип печи очень велик по размеру, но очень эффективен с точки зрения энергопотребления. Благодаря своей конструкции тепло может сохраняться долгое время. Хорошая печь требует дозаправки всего два раза в день. Этот значимый элемент быта часто можно встретить в литературе и анекдотах. Ниже я приведу несколько примеров.

Помимо обогревателя, плиты и коптильни для еды, печь была еще и лекарем, лечившим членов семьи от любых простуд.Более того, русская печь могла заменить баню. Люди могли вымучить болезнь своим телом или просто расслабиться. Чтобы превратить дровяную печь в паровую баню, нужно было кое-что сделать. Сначала печь нагревали до очень высокой температуры. Когда стало немного прохладнее, уголь и продукты убрали из печи. Впоследствии стены поливали водой или квасом — этот напиток готовят из ржаного хлеба — чтобы заполнить паровую баню плотным хлебным паром.Купальщица ложилась на деревянную полку, и ее толкали в пылающий центр печи. Наконец, вход в печь плотно закрывался, оставляя купальщицу на время потеть.

Сначала печь нагревали до очень высокой температуры. Когда стало немного прохладнее, уголь и продукты убрали из печи. Впоследствии стены поливали водой или квасом — этот напиток готовят из ржаного хлеба — чтобы заполнить паровую баню плотным хлебным паром.Купальщица ложилась на деревянную полку, и ее толкали в пылающий центр печи. Наконец, вход в печь плотно закрывался, оставляя купальщицу на время потеть.

Русская печь также используется как место для сна. На плите или между стеной и печью полка служила теплым местом для чтения книги или для сна. Такой способ использования печи встречается в Обломов , известном романе, написанном Иваном Гончаровым . Захар , слуга главного героя Обломова, весь день лежит на плите. Каждый раз, когда Обломову что-то нужно, он звонит Захару. В другой комнате он слышит глухой звук, как его слуга прыгает с плиты.

Один из моих преподавателей в институте рассказал мне еще одну интересную историю о русских дровяных печах. Бабушка рассказывала ей, что во время Великой Отечественной войны она и ее семья мылись в печи. Дровяная печь была достаточно большой, чтобы в нее поместился человек.Встать прямо было невозможно. Каждый раз, когда кто-то хотел умыться, ему нужно было проползти через вход в печь, обойти огонь и набрать воду, нагретую внутри печи. Потом приходилось вылезать из печки, снова пачкаясь.

Бабушка рассказывала ей, что во время Великой Отечественной войны она и ее семья мылись в печи. Дровяная печь была достаточно большой, чтобы в нее поместился человек.Встать прямо было невозможно. Каждый раз, когда кто-то хотел умыться, ему нужно было проползти через вход в печь, обойти огонь и набрать воду, нагретую внутри печи. Потом приходилось вылезать из печки, снова пачкаясь.

Автор: Луук Винкельмолен, в настоящее время изучает русский язык в Liden & Denz Saint-Petersburg

Российская каменная печь обогревает высокопроизводительный жилой дом

11.12.2017

В холодные зимние месяцы приятно посидеть перед теплым огнем.Камины и дровяные печи создают уютную, гостеприимную обстановку. К сожалению, многие дровяные приборы не используют древесину эффективно и не подходят для дома с высокими эксплуатационными характеристиками. Когда Чип Вик задумал свой новый дом в Нортпорте, штат Мэн, он был вдохновлен использованием солнечной энергии и местной древесины для производства электроэнергии и тепла.

Российская каменная печь для обогрева

В его новом доме установлен инновационный российский каменный обогреватель производства Sheridan Brick & Stone Work в качестве основного источника тепла для дома.Его продуманный дизайн позволяет теплу постепенно рассеиваться по всему дому с 3 спальнями, создавая равномерную температуру из небольшого количества древесины. В сочетании с герметизацией и большим количеством теплоизоляции шестиугольный дом исключительно удобен и энергоэффективен.

«Из-за R-стоимости дома я был бы удивлен, если бы семья Вик использовала гораздо больше, чем 2 деревянных шнура в год», — говорит Эдвард Шеридан, владелец Sheridan Brick & Stone Work в Мидкосте, штат Мэн. «В зимние дни они, вероятно, будут зажигать два костра в день, а иногда и только один.Когда у вас есть огонь, вы сжигаете его при полном наклоне, вверх на 1700 градусов или выше, чтобы он стал как можно более горячим и сжигал все масла и газы во вторичной камере ».

Более высокие температуры повышают энергоэффективность обогревателя, — объясняет Шеридан. «Вы не горите постоянно; вы получите полное сгорание в коротком горячем огне и извлечете все возможное тепло. Вы хотите просто разводить огонь один или два раза в день. Это означает, что вы можете зажечь плиту утром, пойти на работу, а когда вы вернетесь домой вечером, плита все еще будет излучать тепло.Затем вы можете снова разжечь огонь перед сном, а когда вы просыпаетесь утром, в доме очень тепло ».

«Вы не горите постоянно; вы получите полное сгорание в коротком горячем огне и извлечете все возможное тепло. Вы хотите просто разводить огонь один или два раза в день. Это означает, что вы можете зажечь плиту утром, пойти на работу, а когда вы вернетесь домой вечером, плита все еще будет излучать тепло.Затем вы можете снова разжечь огонь перед сном, а когда вы просыпаетесь утром, в доме очень тепло ».

В каменной печи используется камень, добытый в местных карьерах, для скамьи и мантии, а также кирпич ручной формовки местного производства из Бостона. Недостатки кирпича придают ему фактуру и исторический вид. Местный камень имеет привлекательный голубой оттенок, похожий на мыльный камень, который хорошо сочетается с кирпичом.

Равномерная домашняя температура

Русская каменная печь с двумя колпаками и австрийской эко-топкой находится на первом этаже шестиугольного дома.Печь имеет подогреваемую скамью и печь для пиццы и спроектирована так, чтобы удерживать тепло как можно дольше.

«Если вы хотите отапливать дровами, вы получите больше сохраняемой тепловой энергии в доме с русской каменной печью», — говорит Шеридан. «У вас есть 5 тонн кирпичной массы, которые поглощают это тепло, как батарея, и продержатся от 12 до 15 часов. С точки зрения эффективности вы получаете максимальное удержание тепла от древесины. Вы не отправляете в дымоход действительно горячие газы, они имеют довольно низкую температуру, в отличие от многих дровяных печей.В этом весь гений! »

Кроме того, в доме есть много энергоэффективных функций. Окна и двери с тройным остеклением помогают предотвратить проникновение воздуха и соответствуют стандарту пассивного дома. Наружные стены и потолок имеют высокий коэффициент сопротивления R из-за большого количества выдувной целлюлозной изоляции. Воздушный тепловой насос, работающий от солнечной энергии, эффективно обогревает и охлаждает дом и является хорошим вторичным источником тепла, когда каменная печь не используется. Поскольку в целях экономии энергии дом герметизирован, стратегия вентиляции важна для здоровья жильцов и долговечности дома.

Превосходное качество воздуха в помещении

Для поддержания здоровья воздуха в доме и повышения энергоэффективности в доме Wick есть системы вентиляции с рекуперацией тепла Zehnder. Установка ComfoAir расположена в механическом помещении в подвале и обеспечивает сбалансированную вентиляцию во всем доме.

Постоянный поток свежего отфильтрованного воздуха поступает в спальни, гостиную, кладовую и офис. Застарелый воздух удаляется из ванных комнат и кухни. Система вентиляции с рекуперацией тепла была интегрирована в дом.Зимой тепло от отработанного воздуха возвращается к приточному, что позволяет экономить электроэнергию.

Семья Вик скоро переедет в свой новый уютный дом. Им обязательно понравятся виды на лес, скамейки с подогревом и очень низкие счета за электроэнергию.

: Нравы, обычаи и традиции :: Культура и искусство :: Россия-Инфоцентр

В старину печь была верным помощником человека. Так называемая «русская печь» — каменный обогреватель из кирпича, который, пожалуй, является наиболее эффективным и экологически чистым из всех дровяных каминов, когда-либо изобретенных человеком.На протяжении многих веков русские печи использовались как для приготовления еды, выпечки хлеба и пирогов, сушки зерна, грибов и кореньев, так и для обогрева и сушки дома зимой и осенью.

Обычно печь находится в центре избы. Традиционно большая русская печь довольно долго сохраняет тепло, поэтому ее нужно заправлять только два раза в день. Такая печь имеет несколько (обычно два) предохранителя тяги. Дым циркулирует по сложному лабиринту проходов внутри печи и таким образом нагревает множество кирпичей.Чтобы продлить процесс остывания, необходим горизонтальный дымоход: он прокладывается на чердаке, а иногда также используется как коптильная камера.

Печники всегда пользовались уважением общества, так как искусство установки печи имело жизненно важное значение. Плохо настроенную печь очень сложно отремонтировать (сбросить), плохая печь много дымит и плохо сохраняет тепло, что требует чрезмерного использования горящих дров.

Имеется ряд конструкций русской печи; есть, например, вариант с двумя очагами, один из которых используется в основном для быстрого приготовления, а другой — для обогрева дома зимой.

Приготовление пищи на русской печи делает еду очень вкусной. Каша, пироги или блины, приготовленные на таком очаге, сильно отличаются по вкусу от тех же блюд, приготовленных на одностороннем нагреве, как это характерно для газовой плиты. Процесс приготовления на русской печи отличается тем, что зона равномерного нагрева сохраняется долгое время и может быть названа «тушением» или «замачиванием». Поэтому некоторые блюда, например, топленое молоко, перловая каша с грибами, картофель или шампиньоны в сметане и т. Д.не могут быть приготовлены в соответствии с их аутентичным вкусом в различных условиях.

Хлеб кладут в печь и достают из нее с помощью специальной деревянной лопатки с длинной ручкой. Железные кастрюли с супом, кашей или молоком вынимаются специальной вилкой — металлической полукруглой Y-образной палкой на длинной ручке.

Русская печь была не только обогревателем и плитой, но и лекарем, лечившим родных от любых простуд. Более того, это был идеальный уголок для сна: лежанка, расположенная между печью и стеной, прямо под потолком, получала много теплого воздуха (который всегда поднимается вверх по закону физики).

При необходимости русская печь вполне могла заменить даже паровую баню. Делалось это следующим образом: печь топили до очень высокой температуры, и когда стало немного прохладнее, из нее вынимали угли и продукты; тогда купальщица ложилась на специальную деревянную доску и толкалась прямо в горящее горло печи. Стены печи забрызгивали водой или разбавленным квасом , чтобы образовался плотный «хлебный» пар. После этого вход в очаг плотно закрывался дверцей печи, оставляя купальщицу внутри нее очень хорошо потеть.( Подробнее о русской бане )

Русская печь, являясь важнейшим элементом домашнего обихода, часто превращалась в народный персонаж, который встречается, в частности, в народных сказках.

Многие хорошие ребята из русских сказок любят сидеть или лежать на плите. Так, эпический силач Илья Муромец 33 года своей жизни проводит, лежа на печке, прежде чем приступить к разным подвигам, а другой герой сказки, Емелия, не желая расставаться с теплой лежанкой, водит печку, как на удобной машине.Такая же любовь к печи присуща Бабе Яге, злой ведьме, которая использует ее в своих попытках поджарить похищенных детей или потерянных героев. Русская печь часто наделена человеческими чертами, такими как говорение, чувство и мыслительная способность, как, например, в сказке Гуси и Лебеди : девушка, ищущая своего пропавшего брата, встречает стоящую в открытом поле печь и просит его совета. Печка угощает ее пирогами, а потом, на обратном пути, прячет девушку внутри, спасая от погони.

Последняя картина : Русская печь в классическом мультфильме Вовка в Тридевятом царстве (1965).

Источники :

pechnik.info

Русская Вики

русских каминов. Они больше европейцы, чем русские, и больше печки, чем камина; но название прижилось, потому что они теплые, как шуба медведя и …

Шелтон, Вашингтон.

GUS McNEIL из Шелтона, штат Вашингтон., был настроен скептически. Как может охапка прутьев и прутьев согреть дом площадью 1800 квадратных футов в течение 12 часов? Не только это, но и излучать тепло так, чтобы оно менялось всего на 4 градуса от одного конца его дома к другому? И все это из чего-то известного как « русский камин ».

« Потребовалось немного убедительности », — говорит его жена Мерль. Но в конце концов его убедили установить это массивное строение из кирпича и глины, когда они переделывали свою семейную комнату.

Теперь у Макнейлов два камина.Один из них — открытый очаг, облицованный полевым камнем, который дорог американскому сердцу как символ дома и тепла. Неважно, что большая часть тепла идет прямо в дымоход, и его необходимо увеличить с помощью других методов отопления.

Другой, русский камин, представляет собой большую кирпичную конструкцию с маленькой железной заслонкой с одной стороны, которая сохраняет в доме тепло даже от 68 до 70 градусов.

« Отопление дома с помощью русского камина обходится нам вдвое дешевле, чем использование электричества », — говорит г-жа Х.Макнил. « Кроме того, наша вода предварительно нагревается до 150 градусов по медным трубкам, идущим от камина к водонагревателю ».

Люди веками использовали обогрев кирпичной кладки в Северо-Восточной Европе и Азии. Древние китайцы и корейцы использовали систему подземных дымоходов для обогрева полов, как и римляне. Жителям редких деревьев равнины на севере России, в Польше и на Балтике нужен был способ согреться в течение долгих суровых зим без использования большого количества дров. Результатом стал массивный каменный обогреватель, который через несколько оригинальных вариаций превратился в современную каменную печь.

На самом деле термин « русский камин » вводит в заблуждение. Обогреватель из кирпича и глины в семейной комнате Макнейлов представляет собой сочетание лучших элементов многовековых конструкций каменных печей восточноевропейцев, финнов и австро-германцев.

Это тоже не камин в строгом смысле этого слова. Как правило, перед глазами не увидишь рев и потрескивание открытого огня, хотя для стойких огородников можно установить стеклянные двери. И хотя поддерживать закрытую систему эффективнее, американцы предпочитают открытый огонь, и здесь доступно множество моделей с открытым очагом.

Каменная печь обеспечивает энергоэффективность от 70 до 90 процентов — если она правильно построена и обслуживается, так что используется почти вся энергия древесины. Для сравнения, КПД обычного каменного камина составляет от 10 до минус 10 процентов; дровяная печь лучистого типа имеет КПД от 50 до 70 процентов.

Существует много различных типов обогрева кирпичной кладки, включая такие вариации, как кухонные плиты, закрытые камины или некоторые их комбинации.

Каменное отопление, вероятно, наиболее эффективно и красиво было продвинуто австрийцами и немцами при разработке изразцовой печи, или кахелофена.Интерьер построен по тому же принципу, что и каменные печи, но снаружи покрывается теплоудерживающей плиткой специального обжига, что позволяет использовать тот факт, что большая площадь поверхности будет удерживать больше тепла. Эти выпуклые полые блочные плитки бывают разных форм и цветов с рельефными узорами или углублениями, чтобы добавить дополнительную площадь поверхности для удержания тепла. Многие из них расписаны вручную и довольно красивы, что делает этот популярный в Европе метод отопления элегантным архитектурным дополнением.

Как и у любой системы отопления, есть свои недостатки.Во-первых, из-за своей массивности каменная печь лучше всего подходит для установки только во время строительства нового дома или ремонта.

Тем не менее, одна из ведущих компаний-подрядчиков по изготовлению каменных печей в США, Deitmeyer, Ward and Stroud, остров Вашон, Вашингтон, заявляет, что новую каменную печь можно построить практически в любом месте существующего дома, если может быть обеспечена структурная поддержка. .

Архитектор Гордон Култум из Сиэтла соглашается.

« Основная проблема при строительстве каменной печи — обеспечить достаточную опору для массивного веса кирпичей.»

По этой причине русский камин — это « в значительной степени новое домашнее явление », — говорит Дэвид Лайл, руководитель отдела исследований отопления в Олстеде, штат Нью-Хэмпшир, и автор многочисленных статей и книги по отоплению кирпичной кладки. « Каменная кладка — это более крупное вложение, чем прибор », — говорит он. « Это образец архитектуры, который повышает ценность дома, как камин, и окупается в долгосрочной перспективе ».

На самом деле, недавний опрос журнала по ремоделированию показал, что каминные дополнения имеют лучший ремонт ( то есть перепродажа) возврат 147 процентов.

Второе неудобство каменной печи заключается в том, что из-за своего размера она имеет задержку теплопередачи. Это не проблема поздней осенью и зимой, когда погода предсказуемо холодная, но весной и ранней осенью за погодой нужно внимательно следить. В худшем случае окно придется открыть, если день станет не по сезону жарким.

Стоимость — еще один важный фактор. Изготовленная на заказ модель мастером-каменщиком может стоить 5000 долларов за стандартную кирпичную печь и немного больше за плиточную модель.

В качестве альтернативы каменным плитам по индивидуальному заказу существуют также готовые модели, отмечает г-н Лайл. « Я думаю, что нам нужно перейти к модульному строительству в США, потому что у нас нет традиций каменной кладки для строительства этих печей », — говорит он. « Это способ обеспечить качество дизайна в мире, где не хватает мастеров ».

За дополнительной информацией обращайтесь в Association for Mason Heating Professionals, Dave Holland, P.O. Box 669, Englewood, CO 81051.

Русские изразцовые печи

Русские изразцовые печи — явление уникальное и самодостаточное.Печь в русском доме всегда была «вещью в себе» — на ней все начиналось и заканчивалось, она была альфой и омегой любого дома, с ней было связано множество поверий и легенд. Русская печь даже была героем фольклора. «В одной древней загадке-притче сказано:« В теплом царстве есть каменная пещера, а в пещере — свирепый змей; и когда холод войдет в это царство, змей закружится, и пламя огня начнет выходить из его рта, дым клубится из его ушей, и из его глаз будут вырываться искры.«Нетрудно догадаться, что в этой загадке, изобилующей метафорическими образами, речь идет о русской печи, которую сравнивают с каменной пещерой. Теплое царство — это крестьянская изба с печью », — писал о русской печи Геннадий Федотов, человек, посвятивший свою жизнь изучению русских ремесел и написавший много книг о печах.

Русские поговорки и пословицы полны упоминаний о печи и в каком контексте: «Танцуй с печки» (значит начинать с самого начала), «Умный мужик — хату на печи построил», « Сказать, что в избе есть печь, — это добрые слова »,« Попрощайся с солнышком в октябре, подойди к печи »,« Без печи холодно, без хлеба голодно ».Печь не только топила, она использовалась для приготовления пищи, для мытья, это было место, где люди останавливались, чтобы побороть болезнь, и где они занимались любовью, она была центром дома и его хранительницей.

Это, однако, неудивительно, ведь российский климат никогда не был мягким, а наличие хорошей теплой печи было залогом выживания семьи в суровые зимы. Печям поклонялись и придавали сакральное значение как проводникам огня — главному языческому божеству русских.Часто печь очеловечивали, наделяли умением разговаривать, как в сказке «Волшебные гуси-лебеди», а также позже, в частности, в современном мультфильме «Вовка в далеком далеком царстве». О духовке говорили: «Печка кормит, печка греет, плита — мать».

По строению русская печь выполняет множество функций: очаг для приготовления пищи, а также своего рода скамейку для сна в тепле. В этом главное отличие русских печей от европейских и средиземноморских.Европейская печь была в первую очередь частью отопительной системы и элементом декора комнаты. Средиземноморские печи использовались в основном для приготовления пищи. Но русская печь была «много в одном»: печь, кровать, отопительный прибор, баня, элемент декора и главное жилище домашнего божества и покровителя семьи — домового. Неполные аналоги русской печи существуют только в Скандинавии, где схожий климат, а значит, и традиционный образ жизни.

С VIII по XIII вв. В Северной Руси преобладали печи из крупных камней без использования каких-либо связующих веществ.Камни были так хорошо подобраны, что плотно цеплялись друг за друга. В таких печах не было дымоходов, поэтому весь дым выходил через дверь, что имело свои преимущества с точки зрения обеззараживания жилища: горячий дым «жарил» стены и потолок в доме, сушил и дезинфицировал его, что было важно для борьбы. микробы и насекомые.

Только к XV веку появились первые дымоходы, которые к началу XVII века стали изготавливать из огнеупорного кирпича, и вся конструкция приняла форму, которую мы теперь называем русской печью.

А поскольку древнерусские люди придали духовке сакральное значение, украшение объекта своего поклонения вскоре стало задачей огромной важности. Печь, как центр дома, или просто довольно крупное сооружение, нуждалась в отделке.

Ранние изразцовые печи украшали терракотовой плиткой, часто печь собирали из самонесущих плиток, и в конце концов появилась концепция изразцовой печи, предполагающая, что плитка является основным строительным материалом такой печи.

XVII век был пиком изразцового искусства в России. Подробнее об этом мы писали в нашей статье «История русской плитки — от христианизации России до Серебряного века».