Модернизм и модерн: «Как отличить модерн от модернизма в архитектуре?» – Яндекс.Кью

Модерн, модернизм, постмодернизм (к определению понятий) Текст научной статьи по специальности «Искусствоведение»

№ 3 / 2015

ISSN 2410-6070____

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

УДК 930.85

Е.В.Бранская

к.ф.н., доцент кафедры философии Санкт-Петербургского экономического университета, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

М.И.Панфилова к.ф.н., доцент кафедры философии Санкт-Петербургского экономического университета, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

МОДЕРН, МОДЕРНИЗМ, ПОСТМОДЕРНИЗМ (К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЙ)

Аннотация

В статье раскрывается содержание понятий «модерн», «модернизм» и «постмодернизм».

Ключевые слова

история культуры, искусство, модерн, модернизм, постмодернизм.

В современной научной и учебной литературе понятия «модерн», «модернизм», «постмодернизм» используются в разнообразных значениях, что нередко порождает недоумения и разногласия. В одних случаях они служат для наименования стилей искусства, в других — обозначают этапы истории современной западной культуры. Если с постмодерном (при адекватном понимании контекстов) все более или менее ясно, то о модерне и модернизме этого не скажешь. Термин «модерн», например, может означать современность (наши дни) и современность как эпоху, начавшуюся либо в Новое время, либо в Новейшее. По-разному он соотносится и с понятием «модернизм»: модерн фигурирует то как самостоятельный тип культуры, сложившийся на рубеже XIX-ХХ вв.

Итак, модерн, модернизм, постмодернизм, — сколь бы ни условно было деление современной культуры на такие этапы, оно позволяет выявить в необозримом многообразии событий, имен, произведений, определенную логику. Мы полагаем, что это различные этапы культуры со своими признаками, типологическими особенностями. Для них характерно различное отношение к традиции, понимание задач творчества, мировоззренческие установки и эстетические проекты. В рамках этих типов культуры существуют и соответствующие художественные стили.

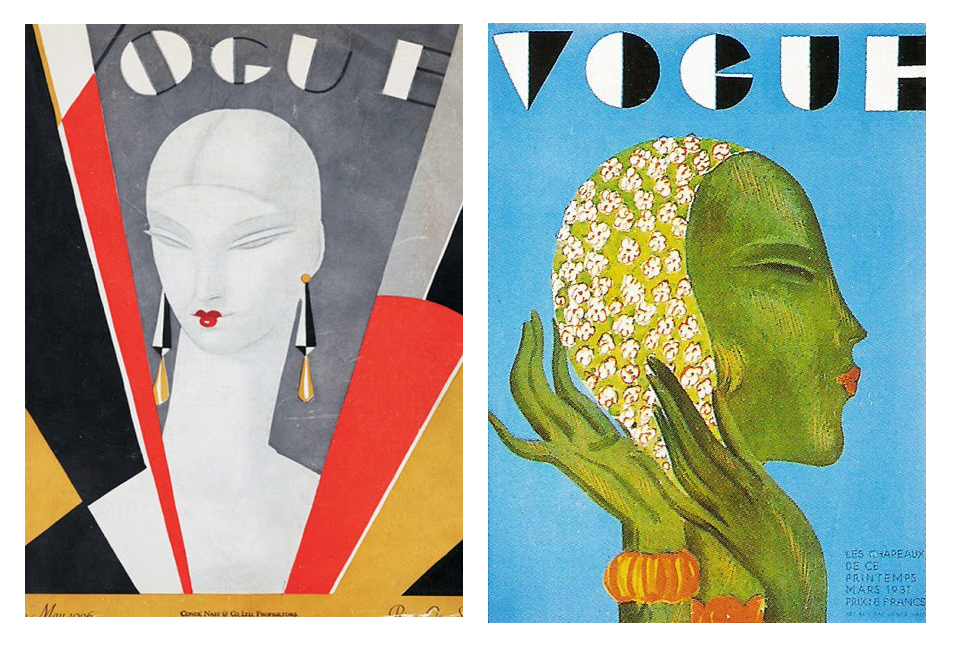

Культура модерна, сложившаяся во второй половине XIX — начале XX вв., ознаменовала ситуацию перехода западной культуры из одного состояния в другое — из Нового времени в современность. В различных странах приняты разные наименования Модерна, однако разнообразные национальные формы этой культуры несут в себе одну и ту же идею — это романтический замысел сотворения пространства красоты, в котором можно укрыться от серой повседневности. Эта идея допускала двойственное толкование. С одной стороны, искусство понимали как уединенный и замкнутый на себя мир (принцип эстетизма), с другой — как деятельность, призванную преобразить жизнь, наполнив ее красотой.

— 264 —

____________________________МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

источников. Свобода в обращении с традицией, мысль о том, что возможны разнообразные формы эстетического опыта, и все они в равной мере ценны, — вот в чем заключалось новаторство модерна.

Французское наименование модерна «fin de siecle» («конец века») выражает свойственные закату эпохи душевную усталость, меланхолию. Мировоззрение модерна символично, оно тяготеет к таинственному, запредельному. Для модерна характерно стремление к разнообразным синтезам. В этой культуре границы между искусством, литературой, философией, богословием оказались размытыми. Модерн называли «стилем жизни», поскольку он стремился формировать целостную пространственно-временную среду обитания человека, используя для этого синтез различных искусств. Основой синтеза изобразительных и декоративноприкладных искусств обычно выступала архитектура.

Мировоззрение модерна символично, оно тяготеет к таинственному, запредельному. Для модерна характерно стремление к разнообразным синтезам. В этой культуре границы между искусством, литературой, философией, богословием оказались размытыми. Модерн называли «стилем жизни», поскольку он стремился формировать целостную пространственно-временную среду обитания человека, используя для этого синтез различных искусств. Основой синтеза изобразительных и декоративноприкладных искусств обычно выступала архитектура.

В наименовании модерна присутствует идея новизны, обновления, противостояния консерватизму. Смелые и неожиданные сочетания жанров, стилей, материалов оправдывают его название. Тем не менее, модерн, творчески переосмысливший всю историю культуры, опирался на традицию, он глубоко укоренен в прошлом. Иное дело модернизм, разрывающий связь времен.

Принципиальное различие модерна и модернизма проясняется, в частности, в полемических выступлениях А. Н.Бенуа против «крайних новаторов». Французский кубизм, итальянский футуризм, различные направления русского авангарда (термин, вошедший позже в широкое употребление, принадлежит именно ему) критик считал кратковременными модными явлениями, не способным создать целостного стиля эпохи, поскольку в них утрачены ориентиры творчества, нет общей цели, нет сплоченности. А.Н. Бенуа как идеолог модерна призывал к профессионализму, классическим традициям, высокой красоте.

Н.Бенуа против «крайних новаторов». Французский кубизм, итальянский футуризм, различные направления русского авангарда (термин, вошедший позже в широкое употребление, принадлежит именно ему) критик считал кратковременными модными явлениями, не способным создать целостного стиля эпохи, поскольку в них утрачены ориентиры творчества, нет общей цели, нет сплоченности. А.Н. Бенуа как идеолог модерна призывал к профессионализму, классическим традициям, высокой красоте.

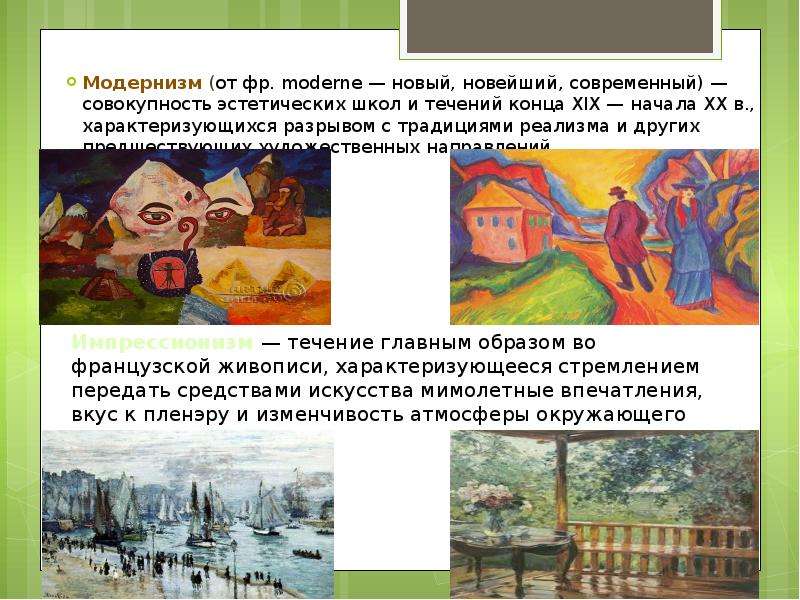

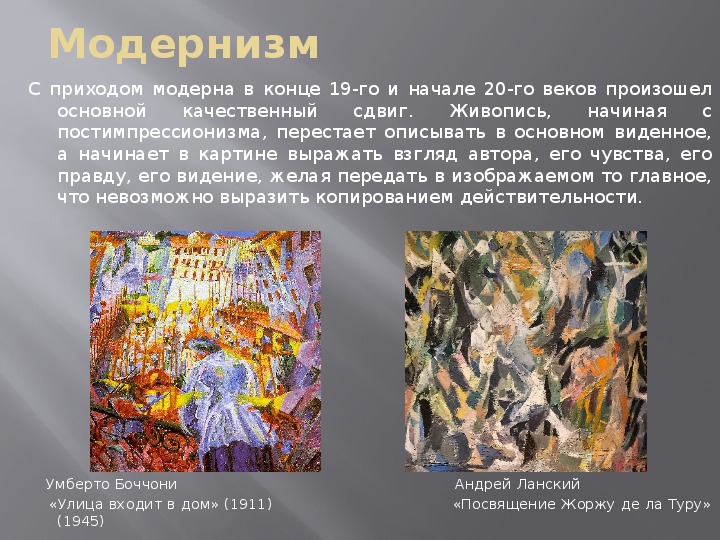

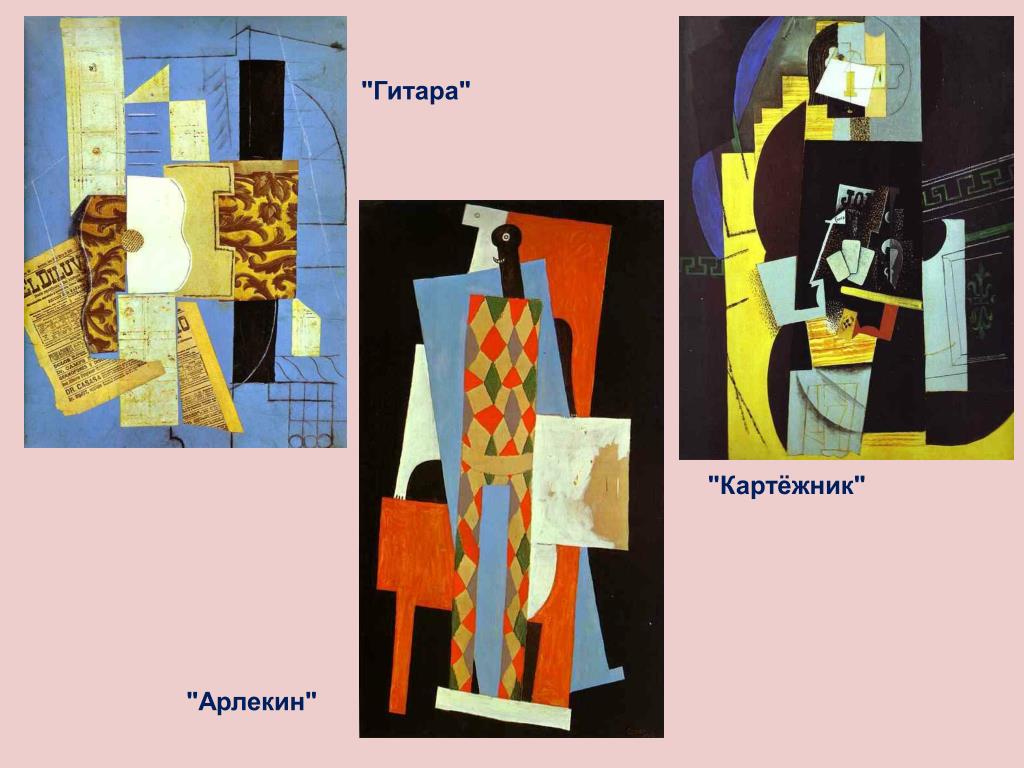

Модернизм (авангардизм) — условное название всех новейших экспериментальных направлений в художественной культуре XX в. Конструктивизм, абстракционизм, дадаизм, кубизм, фовизм, орфизм, оп-арт, поп-арт, пуризм, сюрреализм, — вот далеко не полный их перечень. Несхожие друг с другом и находившиеся подчас в непримиримом антагонизме, все эти направления близки в понимании сути творчества и строятся на основании ряда общих предпосылок. Следуя В.Г. Власову [1], назовем его основные принципы.

Революция в искусстве была родственна революции в науке, причем это хорошо сознавалось художниками и теоретиками искусства. «Исчезновение материи» в ходе опытов по расщеплению атомного ядра и отказ от предметности в живописи — явления, рожденные одной эпохой. Принцип дополнительности, выдвинутый неклассической наукой, допускал правомерность различных видов научного описания объекта и утверждал, таким образом, относительность истины. В искусстве авангарда разнородные художественные течения развивались параллельно, и при этом воспринимались как равноправные. Неклассическая наука предпола вхождение субъекта познания в само знание в качестве его необходимого компонента. В художественном творчестве этот принцип реализуется более радикально — как полное торжество субъективизма без опоры на внешнюю предметность.

— 265 —

№ 3 / 2015______________________________ISSN 2410-6070_____________________________________________

категория. Однако для целостной характеристики культуры этого времени обычно употребляют понятие «современная», причем точкой отсчета современности многие историки и культурологи считают 1914 год.

В 60-70 гг. ряд писателей и философов возвестили о наступлении эпохи постмодернизма. Сам термин много проясняет в природе этого явления. В движении модернизма наступил некий предел, когда его ресурс оказался исчерпанным, когда идти дальше стало некуда. Таким пределом стал концептуализм. «Постмодернизм — это ответ Модернизму: раз прошлое невозможно уничтожить, ибо его уничтожение ведет к немоте, его нужно переосмыслить: иронично, без наивности» [2, с.469], — пишет Умберто Эко. Постмодерн называют культурой цитат. Все, что можно было создать, уже создано человечеством, и поскольку ничего принципиально нового не создается, то созданное «цитируется», комбинируется, интерпретируется. Разыскиваются новые смыслы в том, что уже казалось осмысленным и понятным. Постмодернистские тексты, — литература, философия, кино, изобразительное искусство с характерными для него жанрами коллажа, инсталляции, перформанса и хеппенинга, сама методика организации художественных акций и выставок, — все это стимулы интерпретаций. Они вовлекают в диалог между авторами и аудиторией. Открытая структура эстетики постмодернизма освобождает человека от насилия со стороны жестких интерпретаций, диктуемых культурой с ее нормами.

Они вовлекают в диалог между авторами и аудиторией. Открытая структура эстетики постмодернизма освобождает человека от насилия со стороны жестких интерпретаций, диктуемых культурой с ее нормами.

Постмодернизм, возникший как феномен художественной культуры и философского сознания, вскоре был осмыслен как характеристика культурной ситуации в целом. Оказалось, что постмодернизм существует не только под обложкой романа, в кинозале или на выставке, он является умонастроением постиндустриальной эпохи, состоянием ее повседневности. Для характеристики этой культурной ситуации используется ряд метафор и символов. Мир для постмодернистского сознания — это многозначный «текст», «лабиринт», в котором можно передвигаться в любом направлении без определенной цели, «коллаж», знаменующий возможность совмещения разнородных и даже диссонирующих элементов. Ж. Делез и Ф. Гваттари используют образ «ризомы», который передает сложность переплетений и пересечений различных тенденций и смыслов в культуре. Эта культура радикально плюралистична: из нее исчезли всякие незыблемые правила игры и аксиомы поведения. Она «отказывается от жесткости и замкнутости концептуальных построений, сознательно игнорирует практики бинарного противопоставления, делая ставку на маргинализацию, открытость, безоценочность и дестабилизацию любых, прежде всего классических, культурно-ценностных ориентаций» [3, с.544].

Эта культура радикально плюралистична: из нее исчезли всякие незыблемые правила игры и аксиомы поведения. Она «отказывается от жесткости и замкнутости концептуальных построений, сознательно игнорирует практики бинарного противопоставления, делая ставку на маргинализацию, открытость, безоценочность и дестабилизацию любых, прежде всего классических, культурно-ценностных ориентаций» [3, с.544].

Великие повествования («метанарративы»), к числу которых относились идеология прогресса, либеральная доктрина, убеждение во всесилии науки, и которые определяли прежде ценностное единство западной культуры, сошли со сцены. Постмодернизм — это способ восприятия мира и способ существования в мире, который утратил структурированность и упорядоченность, снял все запреты и священные табу. Человек решает сам, как ему поступить и какие сделать предпочтения. Он не руководствуется общеобязательным правилом, которое попросту отсутствует, а синтезирует «точечное» правило для конкретной ситуации, создавая «микронарратив». Ситуация постмодерна оставляет человека в одиночестве перед необходимостью выбора и в то же время предлагает ему массу готовых решений.

Ситуация постмодерна оставляет человека в одиночестве перед необходимостью выбора и в то же время предлагает ему массу готовых решений.

Оценки постмодерна разнятся. М.С.Каган предположил, что «мы являемся свидетелями начавшегося во второй половине нашего столетия нового переходного процесса социокультурного развития человечества, который может быть осмыслен с синергетической точки зрения как разрушение того способа самоорганизации общества и культуры, той гармонии, которые вырабатывались в Западном мире на протяжении нескольких веков» [4, с.514]. Есть основания считать постмодерн проявлением кризиса культуры минувшего столетия. Ж. Бодрийяр описал его как «состояние после оргии», как низшую точку идеологического штиля после девятого вала, а скорее между двумя валами — минувшим и грядущим.

Непродолжительный в масштабах истории ХХ век с его беспрецедентным темпом изменений является целой эпохой со своими внутренними этапами. Его канун, середина и конец предстают перед нами разными социокультурными мирами. Понятия модерна, модернизма, постмодернизма позволяют структурировать динамику современности.

Его канун, середина и конец предстают перед нами разными социокультурными мирами. Понятия модерна, модернизма, постмодернизма позволяют структурировать динамику современности.

Список использованной литературы:

1. Власов В.Г. Стили в искусстве. Словарь. Т.2. СПб.: Лита, 1998. 643с.

2. Эко У. Заметки на полях «Имени розы» // Эко У. Имя розы. М.: Книжная палата, 1989. С. 468481.

— 266 —

Модерн, модернизм и постмодернизм |

Эти созвучные стили живописи часто путают между собой. Чтобы начинающий художник и любой другой человек, интересующийся искусством, мог свободно ориентироваться в направлениях, а так же уметь отличать их друг от друга, наша художественная школа предлагает Вам ознакомиться с данной статьей, а так же посетить увлекательные мастер-классы «Живопись Маслом». Вместе мы сможем не только рассмотреть разные стили живописи с их особенностями, но и самостоятельно реализовать свой потенциал в тех или иных течениях с применением специальных художественных техник.

Вместе мы сможем не только рассмотреть разные стили живописи с их особенностями, но и самостоятельно реализовать свой потенциал в тех или иных течениях с применением специальных художественных техник.

Виктор Васнецов. После побоища Игоря Святославовича с половцами. 1848-1926.

Итак, начнем с модерна, который сегодня остается популярным и востребованным в мире за счет своей оригинальной эстетики.

МОДЕРН

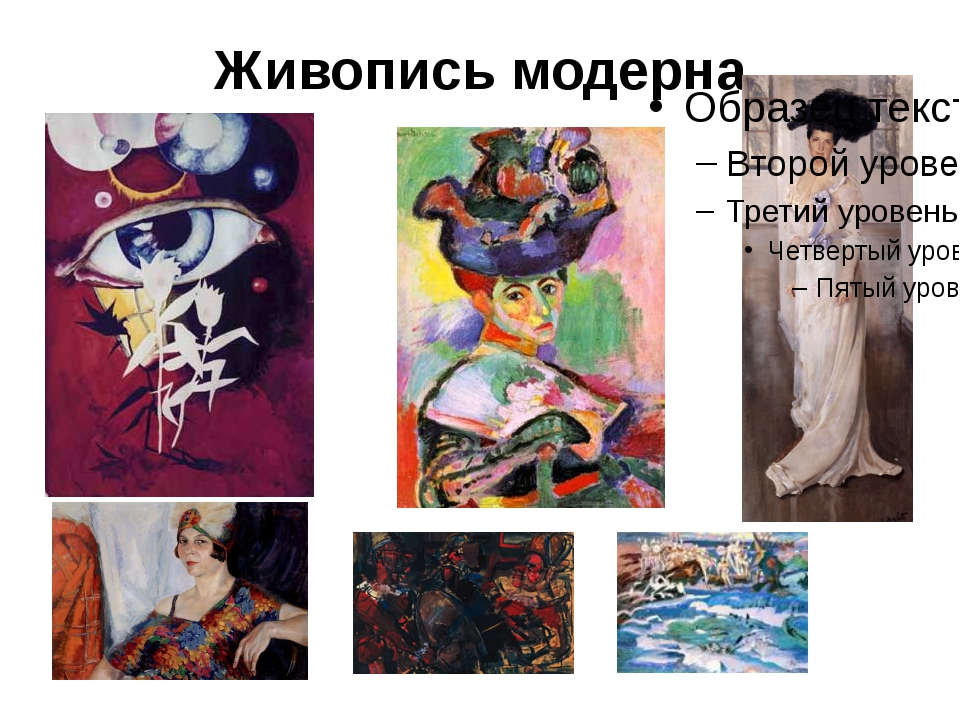

Модерн в живописи – это сюжеты, наполненные характерными для символизма образами. Их сложный ритм сочетают в линейной композиции с оригинальными декоративными элементами.

Первым и главным признаком данного стиля является специфическая плавность форм. Мы видим вытянутые, растущие в высоту фигуры, с четкими выделенными контурами на одноцветной поверхности. Рассматривая работы известных художников модерна, стоит приглядеться, и вы заметите, что на них нет привычного эффекта глубины. Изображения выглядят плоскими, словно это настенные аппликации.

Изначально, когда модерн в живописи только набирал обороты, его представители использовали экзотические растительные мотивы, причудливые орнаменты и узоры. Не редко в их сплетении на холстах возникали женские фигуры или мистические существа. Это символ, некая аллегория на главную тему картины, например любви, греха, смерти или войны. Важно отметить, что язык стиля формировался долгие годы, во многом не без идей символистов из Франции и России. В каждой стране он именовался по-разному. Это вам и ар нуво, и югендстиль, и сецессион.

Модерн в живописи представлен работами таких культовых личностей как П. Гоген и П. Боннар, Г. Климт и Э. Мунк, М. Врубель и В. Васнецов.

Поль Гоген. Две таитянки

Михаил Врубель. Шестикрылый Серафим. 1904.

Не путайте живописцев модерна и художников-модернистов.

МОДЕРНИЗМ

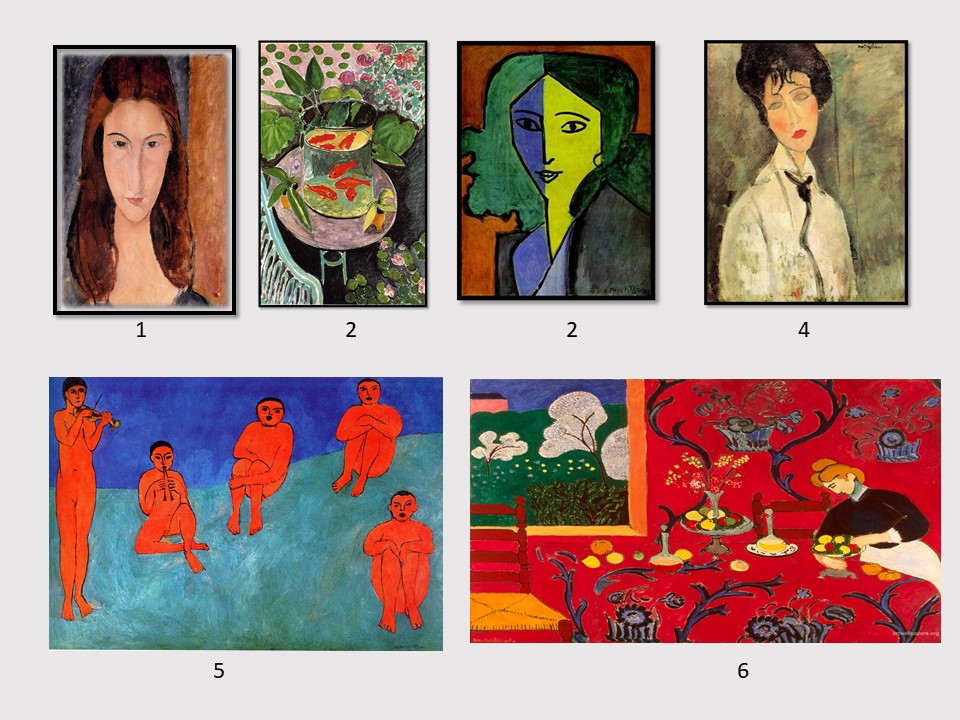

Модернизм – это некая совокупность разных стилей, которые основаны на индивидуальности взгляда автора, на свободе его мысли и внутренних эмоций. В целом, модернизм в живописи позиционирует себя как отдельное крупное течение, которое отказалось от привычных классических традиций. Художники перечеркнули свой исторический опыт. Они пытались найти новое начало в искусстве, обновить восприятие и понимание живописи в социуме.

В целом, модернизм в живописи позиционирует себя как отдельное крупное течение, которое отказалось от привычных классических традиций. Художники перечеркнули свой исторический опыт. Они пытались найти новое начало в искусстве, обновить восприятие и понимание живописи в социуме.

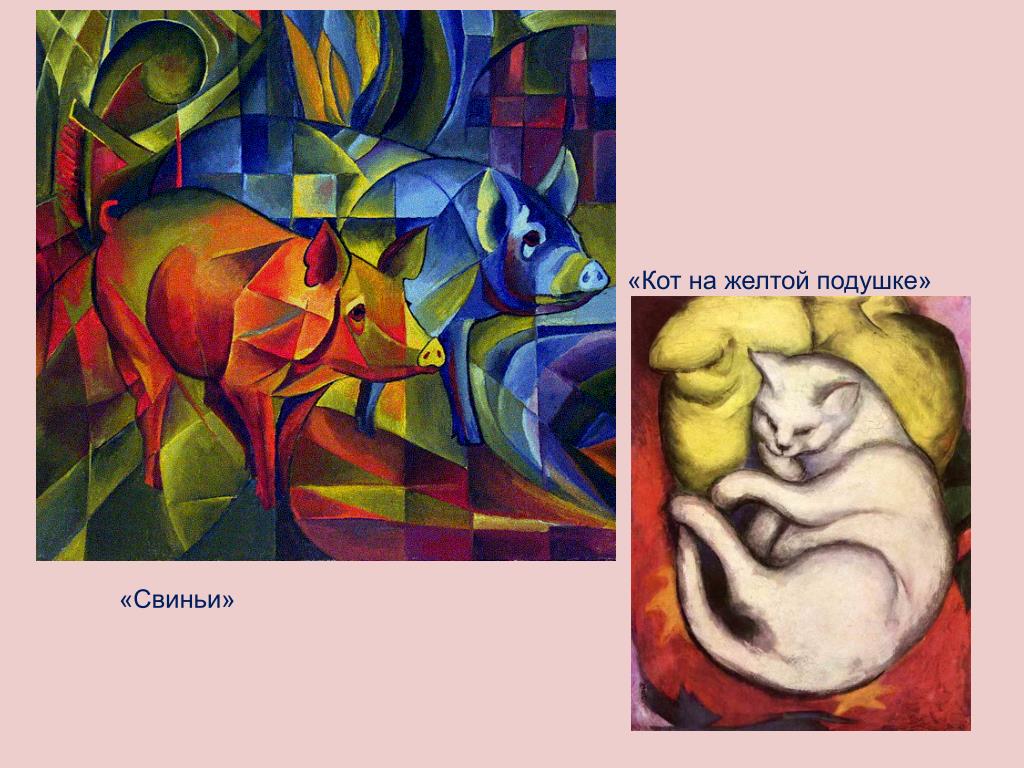

К наиболее известным модернистским течениям относятся такие стили, как авангардизм, примитивизм, кубизм, сюрреализм, футуризм, экспрессионизм и абстракционизм. Каждый из них преследует свою цель, имея в основе оригинальную философскую идею или мысль.

Авангардизм возник на почте модернизма в Европе в 1905-1930 годах. Цель этого течения — приобретения свободы по средствам художественных приемов. Работы авангардистов отличаются вызывающими, откровенными идеями и сценами.

Казимир Малевич. Супрематизм.

Примитивизм в живописи – это намеренное искажение образов, методом упрощения. В некотором смысле данный стиль подражает первичным, примитивным этапам развития живописи. Детская интерпретация человеческой сущности, обрисованная мелкими деталями, сделала этот стиль популярным среди художников самоучек. Однако наивное, легкое искусство без четких рамок и классических приемов серьезно повлияло на творчество маститых творцов. Примитивизм в живописи, в формах и образах отнюдь не связан с примитивностью содержания картины. Какие-то невзначай брошенные мелочи в сюжетах могут рассказать об очень важных внутренних эмоциях героя на холсте.

Детская интерпретация человеческой сущности, обрисованная мелкими деталями, сделала этот стиль популярным среди художников самоучек. Однако наивное, легкое искусство без четких рамок и классических приемов серьезно повлияло на творчество маститых творцов. Примитивизм в живописи, в формах и образах отнюдь не связан с примитивностью содержания картины. Какие-то невзначай брошенные мелочи в сюжетах могут рассказать об очень важных внутренних эмоциях героя на холсте.

Нико Пиросмани. Актриса Маргарита. 1909.

Кубизм основывается на сдвиге форм образов, их деформации и разложении на геометрические элементы. Концепция картин стала доминировать над художественной ценностью. Именно это течение определило развитие искусства на ближайшие десятилетия.

Л. Попова. Портрет философа. 1915.

Сюрреализм в живописи возник в результате литературных трудов, посвященных формированию сознания человека. Мысль о существование разума и души за пределами реального мира, изучение бессознательного, а так же феномена сна и абсурдных явлений дало художникам новые темы для работ. Главный смысл этого стиля – отстранение от привычного осознанного творчества. Сюрреализм в живописи – это образы и сюжеты, взятые из глубин собственного подсознания. Посему картины этого плана полны причудливыми галлюцинациями.

Главный смысл этого стиля – отстранение от привычного осознанного творчества. Сюрреализм в живописи – это образы и сюжеты, взятые из глубин собственного подсознания. Посему картины этого плана полны причудливыми галлюцинациями.

Сальвадор Дали. Постоянство памяти. 1931.

Как и сюрреализм, футуризм в живописи берет свои идеи из литературы. Разрушение стереотипов и демонстрация урбанистического будущего – вот главная идея этого стиля. Стремительное движение в будущее, желание избавиться от старых норм, вырваться из пережитков прошлых столетий и попасть в мир более организованный и последовательный, видно в каждой работе художников данного течения. Футуризм в живописи русских авторов несколько отличается от картин европейских последователей этого направления. Главным образом слиянием с принципами кубизма.

Умберто Боччони. Состояния души II: Те, кто ушли. 1911.

Экспрессионизм в живописи – это протест против мира. Это внутреннее острое восприятие окружения, отчуждение человека, его духовное крушение. Стиль возник в преддверии войны, поэтому не удивительно, что холсты насыщенны деформацией, особым колоритом и резкими диссонансами. Экспрессионизм в живописи не что иное, как передача конкретной эмоции, драматизм понимания своих переживаний.

Стиль возник в преддверии войны, поэтому не удивительно, что холсты насыщенны деформацией, особым колоритом и резкими диссонансами. Экспрессионизм в живописи не что иное, как передача конкретной эмоции, драматизм понимания своих переживаний.

Эдвард Мун. Крик. 1893.

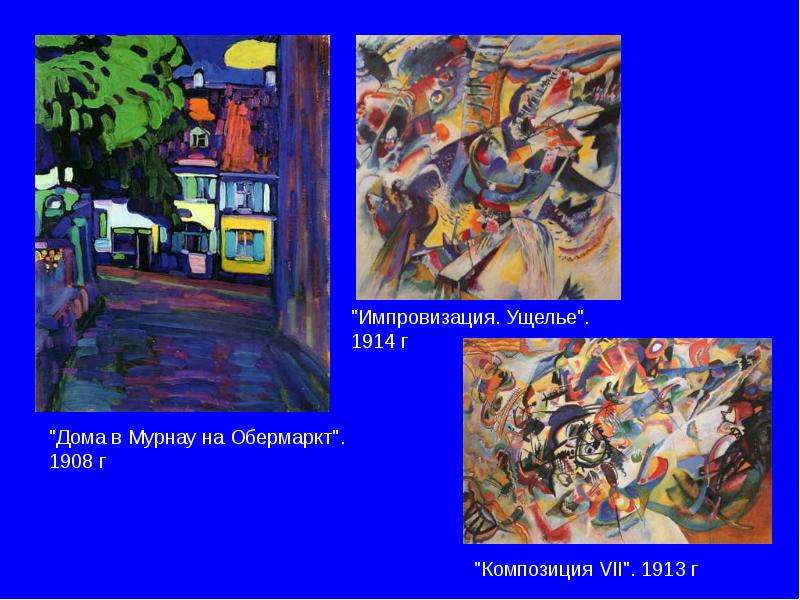

Абстракционизм в живописи – полный отказ от действительной передачи образов направлен на создание своеобразных ассоциаций у зрителя, путем сочетания на холсте разных геометрических фигур конкретных оттенков. Абстракционизм в живописи нацелен на гармонию композиции, ведь любой предмет под разным углом может иметь разные формы и оттенки. Это течение — последняя стадия проявления модернизма, так называемое нефигуративное искусство.

Тео ван Дусбург. Контркомпозиция V. 1924.

ПОСТМОДЕРНИЗМ

Уже из названия понятно, что постмодернизм пришел на смену модернизму, непонятному широким кругам и попавшему под руку скептических критиков. Он имеет уникальные типологические признаки. Во-первых, постмодернизм в живописи – это наличие готовой формы. Художники заимствуют образы из классических традиций, но дают им новую интерпретацию, свой эксклюзивный контекст. Не редко постмодернисты комбинируют формы из разных стилей, иронизируя над миром, а так же оправдывая тем самым свою вторичность.

Во-первых, постмодернизм в живописи – это наличие готовой формы. Художники заимствуют образы из классических традиций, но дают им новую интерпретацию, свой эксклюзивный контекст. Не редко постмодернисты комбинируют формы из разных стилей, иронизируя над миром, а так же оправдывая тем самым свою вторичность.

Следующим важным отличием является отсутствие каких-либо правил. Данное течение не диктует автору критерии для самовыражения. Творец вправе выбрать любую форму и манеру исполнения своей работы. Обратите внимание, что такая свобода стала основой для свежих творческих идей и направлений в искусстве. Именно постмодернизм в живописи является предпосылкой к возникновению художественных инсталляций и перформансов. Данное течение не имеет четких особенностей в технике, и сегодня является наиболее крупным и популярным на мировой арене.

Paul Salvator Goldengreen. The Painter Prince.

Художественная школа «Живопись Маслом» активно содействует в поиске своего стиля начинающим художникам и любителям.

Приключения модернизма в марксизме Маршалла Бермана

[стр. 240—255 бумажной версии номера]

Все твердое растворяется в воздухе. Опыт модерности

Маршалл Берман

Перев. с англ. В. Федюшина, Т. Беляковой

М.: Горизонталь, 2020. – 488 с. – 1000 экз.

Выход русского перевода книги американского марксиста Маршалла Бермана (1940–2013) «Все твердое растворяется в воздухе. Опыт модерности» [1] (1982) можно приветствовать хотя бы потому, что это событие служит хорошим поводом для очередного возвращения к разговору об одном из самых неоднозначных, противоречивых и сложных понятий социальной теории – «современности». Нам известно, что современность понимается по-разному не только разными дисциплинами (политической наукой, философией, социологией, исследованиями культуры, историей и так далее), но и внутри самих этих дисциплин. Возможно, главный труд Бермана поможет нам лучше понять это загадочное во многих отношениях понятие – либо эта книга, напротив, окончательно всех запутает, и тот, кто вчера был уверен, что понимает значение слова «современность», обнаружит, что это прочное знание неожиданным образом растворилось в воздухе. Но прежде, чем перейти к разговору по существу, позволю себе небольшой комментарий о переводе главного термина.

Но прежде, чем перейти к разговору по существу, позволю себе небольшой комментарий о переводе главного термина.

Предуведомление о «модерности»

Попадая в русскоязычный интеллектуальный контекст, книга Бермана может не только побудить дискуссии о природе и значении современности, но также поднять проблему использования ключевых понятий, однозначных в английском языке и приобретающих непривычное (порой странное) звучание в русском. Иными словами, обстоятельства требуют если не прояснить, то хотя бы подсветить важнейшую для отечественной гуманитарной науки проблему. Это проблема перевода ключевого для текста Бермана термина – modernity – и производных от него слов.

Переводчики книги приняли решение перевести modernity как «модерность». Такой вариант можно найти в научных публикациях двадцатилетней и даже сорокалетней давности. Раньше подобные варианты перевода «современности» встречались относительно редко, а если переводчики их и использовали, то отдельно оговаривали, почему так делают [2]. Но в последнее десятилетие это слово все чаще появляется при переводе modernity, а исследователи начинают его активно использовать и развивать [3]. Особенно часто «модерность» мелькает в переводах издательства «Новое литературное обозрение» – взять хотя бы только что вышедшую работу Талала Асада [4]. Эту моду начинают перенимать и другие издательства: сперва «Strelka Press» [5], а теперь и «Горизонталь», издавшая текст Бермана. Впрочем, на страницах журналов и книг «Нового литературного обозрения» мы часто встречаем слово «модерность» наряду с другими – как мне кажется, более традиционными – вариантами перевода этого термина. Скажем, в книгах историка Алейды Ассман можно обнаружить термин «модерн» [6]. Более того, там, где требуется научная строгость и терминологическая щепетильность, в текстах того же издательства modernity (modernität, moderné) переводится не иначе как «современность» и «современный» [7].

Но в последнее десятилетие это слово все чаще появляется при переводе modernity, а исследователи начинают его активно использовать и развивать [3]. Особенно часто «модерность» мелькает в переводах издательства «Новое литературное обозрение» – взять хотя бы только что вышедшую работу Талала Асада [4]. Эту моду начинают перенимать и другие издательства: сперва «Strelka Press» [5], а теперь и «Горизонталь», издавшая текст Бермана. Впрочем, на страницах журналов и книг «Нового литературного обозрения» мы часто встречаем слово «модерность» наряду с другими – как мне кажется, более традиционными – вариантами перевода этого термина. Скажем, в книгах историка Алейды Ассман можно обнаружить термин «модерн» [6]. Более того, там, где требуется научная строгость и терминологическая щепетильность, в текстах того же издательства modernity (modernität, moderné) переводится не иначе как «современность» и «современный» [7].

Получается, что modernity в русском языке становится чем-то вроде андрогина, являясь то в мужском (модерн), то в женском роде (модерность). Если кто-то скажет, что в этом нет никакой разницы или она незначительна, на это найдется немало возражений. Начиная с того, что в данном случае мы можем обсуждать гендерную специфику перевода важного слова и заканчивая фонетическим благозвучием. Пускай это будет вкусовщина, но так сложилось, что я предпочитаю устоявшееся лично для меня понятие «модерн» вместо «модерность».

Если кто-то скажет, что в этом нет никакой разницы или она незначительна, на это найдется немало возражений. Начиная с того, что в данном случае мы можем обсуждать гендерную специфику перевода важного слова и заканчивая фонетическим благозвучием. Пускай это будет вкусовщина, но так сложилось, что я предпочитаю устоявшееся лично для меня понятие «модерн» вместо «модерность».

К слову, в 2000-е в серии переводных книг, научным редактором которых был экономист Владислав Иноземцев, регулярно появлялся термин «модернити». Кажется, этот вариант перевода не слишком прижился (к счастью), тем более, что у некоторых это слово вызывало возмущение. Владимир Малахов, рецензируя одну из работ, вышедших под редакцией Иноземцева, обратил на это внимание. Он попенял редактору на то, что «модернити» – совсем неблагозвучный аналог устоявшихся в политологической и социологической литературе терминов «современность» или «модерн», добавив:

«На мой взгляд, приобретения от этого неологизма сомнительны, а вот потери очевидны.

Что мы станем в этом случае делать с “постмодерном”? Передавать как “постмодернити”? И как мы будем вести себя в случаях, когда переводим с других языков, кроме английского? Вводить “модернитат” для немецких книг и “модерните” для французских и так далее?» [8]

Вообще, продолжая рассуждать в этой логике, можно задаться вопросом о том, что, если слово «модерность» заживет своей жизнью, нам придется переосмысливать издавна существующие переводы классики: например, вместо устоявшегося «древние и современные» мы будем использовать «древние и модерные». Здесь же вскользь отмечу, что, в принципе, разговор о «модерности» может стать самостоятельным исследованием: где, как, когда и почему при переводе modernity стали употребляться слова «современность», «модерн» и «модерность» (с «модернити» мы разобрались). Однако дело не в этом, а в том, что в русском издании Бермана чередуются слова «модерность», «модерный», «модернизм» и «современный» – первые три термина, правда, встречаются чаще. Все это говорится здесь потому, что, хотя в переводе и возникла «модерность», в дальнейшем я буду использовать термины «модерн» и «современный», за исключением цитат из рецензируемой работы.

Все это говорится здесь потому, что, хотя в переводе и возникла «модерность», в дальнейшем я буду использовать термины «модерн» и «современный», за исключением цитат из рецензируемой работы.

Если учесть, что основной корпус книги Бермана был написан к 1980 году (предисловие автор сочинял в январе 1981-го), нам следует ответить на очевидный вопрос: может ли она быть названа «современной»? Имеет ли она, помимо исторического значения, какую-то эвристическую ценность для понимания актуальной культурной и общественной ситуации? С тем очевидным фактом, что текст читали, перечитывали и цитировали на протяжении 1980-х (и даже позже), никто не спорит – но как мы отвечаем на эти вопросы сегодня? Диалектически.

Первая и, в принципе, простая гипотеза такова: сегодня книга Бермана имеет лишь историческую ценность и остается важным вкладом «культурного марксизма» в дискуссии о современности. Поскольку дебаты о модерне/модернизме были вытеснены дебатами о постмодерне/постмодернизме и разных видах модерна – «второго» (Ульрих Бек), «радикализованного» (Энтони Гидденс), «текучего» (Зигмунт Бауман), «множественного» (Шмуэль Эйзенштадт), «сверхмодерна» (Марк Оже) [9] и так далее, – очевидно, что классическое понимание модерна, учитывая всю спорность эпитета «классический» по отношению к модерну, принадлежит истории.

Второе наше предположение сложнее. Здесь необходимо обратиться к широкому интеллектуальному контексту, в который должны быть вписаны концептуальные источники Бермана, – точнее, к двум контекстам. Первый – это марксизм, что предполагает прояснение вопроса, каким именно марксистом был Берман, потому что про (пост)модерн рассуждали многие левые. И второй – это сама теория модерна в широком смысле, что предполагает ответ на вопрос, имеет ли сегодня книга Бермана эвристическую ценность. В дальнейшем я сосредоточусь именно на этих двух сюжетах.

Приключения в марксизме

Бермана называют философом марксистского толка, а также урбанистом. Ранний текст Маркса «Экономическо-философские рукописи 1844 года», который Берман прочитал студентом Колумбийского университета, оказал сильное влияние на формирование его взглядов. Закончив Колумбийский университет, Берман продолжил обучение в Оксфорде у Исайи Берлина. После защиты диссертации в Гарвардском университете в 1969 году Берман стал преподавать в Городском колледже Нью-Йорка, где и проработал всю жизнь. Кроме преподавания, Берман публиковался в таких левых и леволиберальных изданиях, как «The Nation», «New Left Review», «The New York Times Book Review», а также был членом редколлегии журнала «Dissent». Некоторые его книги были изданы в издательстве «Verso». Сам он считал себя марксистом, а одна из его книг называется «Приключения в марксизме» [10].

Кроме преподавания, Берман публиковался в таких левых и леволиберальных изданиях, как «The Nation», «New Left Review», «The New York Times Book Review», а также был членом редколлегии журнала «Dissent». Некоторые его книги были изданы в издательстве «Verso». Сам он считал себя марксистом, а одна из его книг называется «Приключения в марксизме» [10].

Однако если мы заглянем в рецензируемую книгу в надежде найти там оригинальный вклад в теорию марксизма, то скорее всего будем разочарованы, потому что увидим сборник эссе, написанных в разные годы и на разные темы. Одно из эссе является главой книги «Все твердое растворяется в воздухе», другие посвящены «игривым» интерпретациям Маркса или текстов (нео)марксистских мыслителей (Лукача и Беньямина). Иными словами, марксизма в тексте не так много, а все, что относится к таковому, в полной мере может быть названо «культурным марксизмом». Ни экономического, ни исторического анализа в книге нет. Прочие работы Бермана посвящены его любимым темам: урбанистике и прежде всего Нью-Йорку – городу, в котором автор жил и работал.

Итак, текст книги «Все твердое растворяется в воздухе. Опыт модерности» состоит из эссе, написанных на далекие друг от друга темы между 1971-м и 1980 годом. Первая глава посвящена «Фаусту» Гёте, которого Берман прочитывает как «трагедию развития» (модернизации). Вторая глава представляет собой трактовку «Манифеста коммунистической партии», в которой показан саморазрушительный характер модернизации. В третьей главе Берман обращается к французской поэзии, главным образом к Бодлеру – образцу модернистского письма. Четвертая глава – обильные цитаты из русской литературы и комментарии к ней (Пушкин, Гоголь, Достоевский, Белый и Мандельштам). Наконец, в пятой главе Берман рассказывает про «модернизм на улицах» Нью-Йорка в 1950–1970-е: 1950-м посвящено эссе о Роберте Мозесе (и немного об Алене Гинзберге), 1960-м – Джейн Джекобс, третья часть главы – общая характеристика нью-йоркской городской атмосферы 1970-х. Объединены главы концептуальным введением о модерне и его интеллектуальной истории [11]. Мы видим, что, хотя, как было отмечено, заглавие книги – аллюзия на Маркса, Маркса в ней не так уж и много.

Мы видим, что, хотя, как было отмечено, заглавие книги – аллюзия на Маркса, Маркса в ней не так уж и много.

Тем не менее мы встречаем сочувственные ссылки на Бермана в знаменитых книгах: у Алвина Гоулднера в «Двух марксизмах», у Мартина Джея в «Марксизме и тотальности», у Дэвида Харви в «Состоянии постмодерна», у Дугласа Келлнера в «Медиакультуре» и даже у Марка Фишера в «Капиталистическом реализме». Можно сказать, что марксисты знали текст Бермана и активно его использовали. Получается, Берман все-таки – хотя, быть может, и формально – марксист. И все же его трудно отнести к европейской традиции философского «западного марксизма», ориентированного, как указывает Перри Андерсон, на философию – или на социологию, как считает социальный теоретик Йоран Терборн [12]. Берман стал известен скорее как интерпретатор Маркса. Собственно, именно глава, посвященная Марксу, и заинтересовала исследователей марксизма.

Сперва текст, название которого впоследствии стало заглавием книги, появился в виде журнальной публикации [13] – именно его сочувственно цитировал Алвин Гоулднер в «Двух марксизмах» [14], а позже – Мартин Джей в «Марксизме и тотальности» (впрочем, в другом месте всего лишь сославшись на мнение Бермана о Фуко) [15]. «Радикальный географ» Дэвид Харви в «Состоянии постмодерна» замечает:

«Радикальный географ» Дэвид Харви в «Состоянии постмодерна» замечает:

«Лишь недавно левые пришли к согласию с некоторыми из указанных тем, и я полагаю важным обстоятельством, что книга Бермана, опубликованная в 1982 году, восстанавливает в статусе некоторые из них лишь за счет рассмотрения Маркса не столько как марксиста, сколько как первого великого модернистского автора, который смог предвидеть модернизм как таковой» [16].

В 1995 году американский культуролог Дуглас Келлнер присоединился к этой точке зрения: «Конечно, как показал Маршалл Берман, “Манифест” – это виртуальный гимн современности и ключевой текст теории модерна» [17]. Спустя много лет, оглядываясь на историю левой мысли, Йоран Терборн напишет:

«Рассматривать Маркса и Энгельса как диалектиков современности характерно для конца ХХ века, это проявление периода, в рамках которого критическая социальная теория утверждает свою относительную автономию от экономики, а сама ценность современности ставится под вопрос из перспективы “пост-”, а не “до-” современности.

Тем не менее, следует акцентировать внимание на том, что, хотя такое понимание, пионером в котором был Берман, и является новым, оно не должно быть навязываемым» [18].

Все эти высказывания – доказательство того, что в контексте марксизма Берман стал известен как первооткрыватель Маркса, заложившего основы дискурса о модерне. Сам Берман гордился этим оригинальным «открытием», отмечая, что в то время, как про Ницше часто рассуждают в подобном контексте, фигура Маркса в этой перспективе выглядит неожиданно. Здесь, впрочем, стоит сказать, что во Франции еще в начале 1960-х Анри Лефевр – тоже урбанист и исследователь повседневности – много писал про Маркса в своем «Введении в современность» [19]. Если сравнивать интеллектуальное наследие Лефевра и Бермана, следует признать, что первый оказал куда большее влияние и на понимание марксизма, и на гуманитарное и социальное знание в целом.

Марксисты признали только одну эту заслугу Бермана – «новый» взгляд на Маркса, – в то время как сама «теория» модернизма Бермана осталась незамеченной. Здесь нечему удивляться: кроме Маркса, Берман писал про Гёте, Бодлера, Петербург у Достоевского и Пушкина, а также про Нью-Йорк 1960–1970-х [20]. Социологам это было не слишком интересно, равно как и профессиональным урбанистам. Между тем существует условный британский аналог книги Бермана: это сборник «Политики модернизма», принадлежащий теоретику культуры Реймонду Уильямсу. Редактор книги Уильямса и автор предисловия Тони Пинкни открыто сравнивает их подходы к модернизму. Несмотря на то, что для обоих модернизм сосредотачивался и в полной мере являл себя именно в городской жизни, Пинкни отмечает, что если герои Бермана – Гёте, Маркс и Бодлер (Достоевский в данном случае не упоминается), то у Уильямса – это Блейк, Вордсворт и Диккенс [21]. Как нетрудно заметить, «канон» британского (литературного) модернизма у Уильямса куда более последователен и социологичен – тем более, что Уильямс обращает внимание прежде всего на социальную сторону творчества указанных писателей.

Здесь нечему удивляться: кроме Маркса, Берман писал про Гёте, Бодлера, Петербург у Достоевского и Пушкина, а также про Нью-Йорк 1960–1970-х [20]. Социологам это было не слишком интересно, равно как и профессиональным урбанистам. Между тем существует условный британский аналог книги Бермана: это сборник «Политики модернизма», принадлежащий теоретику культуры Реймонду Уильямсу. Редактор книги Уильямса и автор предисловия Тони Пинкни открыто сравнивает их подходы к модернизму. Несмотря на то, что для обоих модернизм сосредотачивался и в полной мере являл себя именно в городской жизни, Пинкни отмечает, что если герои Бермана – Гёте, Маркс и Бодлер (Достоевский в данном случае не упоминается), то у Уильямса – это Блейк, Вордсворт и Диккенс [21]. Как нетрудно заметить, «канон» британского (литературного) модернизма у Уильямса куда более последователен и социологичен – тем более, что Уильямс обращает внимание прежде всего на социальную сторону творчества указанных писателей.

Собственно, мозаичность и неполнота эмпирического материала – один из главных упреков, которые можно предъявить Берману. Сам автор это хорошо понимал и в более позднем предисловии к книге оправдывался:

Сам автор это хорошо понимал и в более позднем предисловии к книге оправдывался:

«Я никогда и не собирался составлять энциклопедию модерности. Скорее я надеялся наметить серию образов и парадигм, которые подтолкнули бы других более глубоко и детально исследовать их собственные опыт и истории» (с. 10).

Несмотря на то, что Берман акцентирует внимание на своем личном опыте, не может быть никаких сомнений, что ему адресовали упреки в непонимании темы модерна уже в момент выхода книги. Перри Андерсон написал объемную и очень критическую рецензию на «Все твердое растворяется в воздухе» [22]. И хотя Андерсон был строг, он хотя бы отнесся к «теории современности» Бермана всерьез. Собственно, Андерсон, будучи историком, мыслил исторически, и, разумеется, его не могло удовлетворить, что Берман, рассуждая в категориях чувственности модерна, упускал из виду многочисленные факты. Но даже не это было главным. Главное – Андерсон увидел то, что сразу бросается в глаза при прочтении книги Бермана: его «культурный марксизм» прежде всего «культурный», нежели «марксизм». У него не просто отсутствует какой бы то ни было экономический анализ эпохи (что для «культурного марксизма» – норма), но даже и социальный. Вместе с тем сам Берман громогласно заявлял: «Я пытаюсь читать модернизм по-марксистски, показать, как присущие ему энергия, прозрения и тревоги проистекают из устремлений модерной экономической жизни» (с. 155). Однако в главке про культуру и противоречия капитализма, откуда взята эта цитата, ничего нет про капитализм.

У него не просто отсутствует какой бы то ни было экономический анализ эпохи (что для «культурного марксизма» – норма), но даже и социальный. Вместе с тем сам Берман громогласно заявлял: «Я пытаюсь читать модернизм по-марксистски, показать, как присущие ему энергия, прозрения и тревоги проистекают из устремлений модерной экономической жизни» (с. 155). Однако в главке про культуру и противоречия капитализма, откуда взята эта цитата, ничего нет про капитализм.

Впоследствии Андерсон подробно показал, почему эстетический модернизм обусловлен исторически, а также не преминул заметить, что в 1980-х не следовало бы забывать про «третий мир». С точки зрения Андерсона, модернизм «возник на пересечении полуаристократического правящего порядка, полуиндустриализированной капиталистической экономики и наполовину сформировавшегося или повстанческого рабочего движения» [23]. А вот марксисту Берману было совершенно не интересно обсуждать капитализм, и в целом, как заметил Андерсон, взгляд Бермана противоречит самой теории Маркса. Кроме того, у Бермана определенно была проблема даже с пониманием модернизма как эстетического течения. С точки зрения Андерсона, если признать, что модернизм в искусстве возникает в начале ХХ века (как последствие предшествующих столетий модерна), то, во-первых, внутри модернизма есть различные течения – кубизм, футуризм, символизм, экспрессионизм, конструктивизм и так далее, – а во-вторых, у этих модернизмов есть национально-географические особенности. Иными словами, мы имеем то, что Андерсон назвал «множественностью модернизмов» – эстетических тенденций, являвшихся отражениям историко-экономических и политических особенностей тех или иных стран.

Кроме того, у Бермана определенно была проблема даже с пониманием модернизма как эстетического течения. С точки зрения Андерсона, если признать, что модернизм в искусстве возникает в начале ХХ века (как последствие предшествующих столетий модерна), то, во-первых, внутри модернизма есть различные течения – кубизм, футуризм, символизм, экспрессионизм, конструктивизм и так далее, – а во-вторых, у этих модернизмов есть национально-географические особенности. Иными словами, мы имеем то, что Андерсон назвал «множественностью модернизмов» – эстетических тенденций, являвшихся отражениям историко-экономических и политических особенностей тех или иных стран.

Берман неуклюже отвечал, ссылаясь на собственный уникальный метод анализа (личный опыт), что Андерсон «был загнан в угол его же теоретической рамкой и ему нужно оглянуться и посмотреть в другую сторону, где может быть много сложностей, но по крайней мере есть свет и пространство» [24]. То есть по сути Берман ничего не говорит в ответ на критику, но зато в очередной раз делится собственными наблюдениями за городской жизнью, чтобы проиллюстрировать то, как выглядит «модернизм на улицах». Его ответ выглядит совсем неубедительным. К слову, оба текста (критика Андерсона и ответ Бермана), в отличие от многих других материалов «New Left Review», находятся в открытом доступе, представляя собой прекрасный пример полемики между разными марксизмами конца ХХ столетия.

Еще одно забавное обстоятельство: в работе «Постмодернизм, или Культурная логика позднего капитализма» Фредрик Джеймисон вообще не упоминает «модернизм» Бермана, но при этом ссылается на цитированную выше рецензию Перри Андерсона как на важный теоретический источник. То есть в рецензии на книгу Бермана Джеймисон нашел для себя больше смысла, чем в самóй рецензируемой книге:

«Перри Андерсон убедительно доказал, что модернизм в искусстве (хотя по некоторым другим причинам он отвергает саму категорию модернизма) тесно связан с ветрами перемен, дующими со стороны больших новых социальных движений радикального направления» [25].

Берман не просто упускал из виду классовый анализ, но в целом был мало заинтересован в методе и даже в политической идее Маркса. В этом отношении он был куда больше похож на современных американских «леволиберальных» авторов, ратующих за политкорректность. Например, когда Берман пишет о «людях модерна», то говорит о них как о «мужчинах и женщинах»; но уже в 1970-х его волновала судьба гомосексуалов (переводчики, к несчастью, использовали термин «гомосексуалисты», с. 13) – даже для начала 1980-х не такое уж и частое явление среди марксистов. Наконец, Берман, что легко прочитывается в тексте, нападет не на корень всех социальных зол (базис – худшие проявления капитализма), но на надстройку – конкретную политическую силу, а именно, на стремление Рейгана уничтожить светский гуманизм и превратить США в теократическое социальное государство (с. 13).

В этом отношении он был куда больше похож на современных американских «леволиберальных» авторов, ратующих за политкорректность. Например, когда Берман пишет о «людях модерна», то говорит о них как о «мужчинах и женщинах»; но уже в 1970-х его волновала судьба гомосексуалов (переводчики, к несчастью, использовали термин «гомосексуалисты», с. 13) – даже для начала 1980-х не такое уж и частое явление среди марксистов. Наконец, Берман, что легко прочитывается в тексте, нападет не на корень всех социальных зол (базис – худшие проявления капитализма), но на надстройку – конкретную политическую силу, а именно, на стремление Рейгана уничтожить светский гуманизм и превратить США в теократическое социальное государство (с. 13).

Подтверждение тезиса о «левом либерализме» Бермана можно найти в его книге. Так, восхищаясь заслугами в теории урбанистики Джейн Джекобс, Берман тем не менее не может простить ей, что в описании города Джекобс нет чернокожих: «Ее мир находится в промежутке между белыми американцами из зажиточного рабочего класса внизу и белыми американцами из среднего класса профессионалов наверху» (с. 415). Суровый критик всех тех, кто предал «настоящий» марксизм и перешел на позиции марксизма «культурного», Рассел Якоби, однажды точно сформулировал политическое кредо Бермана:

415). Суровый критик всех тех, кто предал «настоящий» марксизм и перешел на позиции марксизма «культурного», Рассел Якоби, однажды точно сформулировал политическое кредо Бермана:

«[Многие годы Берман] воспевает радости городских улиц и уголков, где часто находит свидетельства культурного обновления и трансформации. Когда Берман идет по магазинам и встречает азиатку с черным ребенком, который ест бейгл, то взволнованно объявляет, что революция идет полным ходом» [26].

Точнее сказать трудно. Все-таки: «шумные городские улицы не подрывают основ капитализма» – как не подрывает его и «марксизм» Бермана.

Тем не менее это не означает, что для левых эта книга бесполезна и что она не сыграла никакой роли. К ней часто обращаются за иллюстрациями. Например, анализируя фильм Ричарда Линклейтера «Бездельник», Дуглас Келлнер замечает, что в одной из первых сцен на столике в кофейне лежат две книги – сборник эссе под редакцией Хэла Фостера о постмодернистской культуре «Антиэстетика» (1983) и текст Маршалла Бермана о модерне и модернистской культуре «Все твердое расплавляется в воздухе» (1982).

«В этих двух книгах сформулированы противоположные эстетические оценки (модернизм против постмодернизма). Я бы сказал, что Линклейтер сочетает модернистские и постмодернистские эстетические стратегии, и, таким образом, фильм находится между модерном и постмодерном» [27].

А Марк Фишер, используя рассказ Бермана о том, как Беломорканал стал триумфом символических достижений над реальными, сформулировал идею о том, что сегодня «все прочное растворяется в рекламном представлении [publicity]» [28]. Однако, если как иллюстративный материал книга Бермана полезна и интересна, это не распространяется на ее теоретические основания.

Приключения в модернизме

Как мы видели, Перри Андерсон был одним из немногих левых, кто прочитал книгу Бермана внимательно, но критиковал ее с позиций исторического и социально-экономического контекста возникновения модернизма. Может быть, в плане философии или социальной теории подход Бермана был более основательным? К сожалению, это не так. Проблемы начинаются уже с определения модерна:

«Существует определенный тип жизненного опыта – опыта пространства и времени, себя и других, жизненных возможностей и угроз, таящихся в жизни, – который сегодня разделяют все люди по всему миру. Я буду называть его “модерностью”. Быть модерным – значит пребывать в среде, которая обещает нам приключения, силу, радость, рост, преобразование нас и мира вокруг, но в то же время угрожает уничтожить все, чем мы обладаем, все, что мы знаем, все, чем мы являемся. Модерная среда и модерный опыт пересекают любые границы – географические и этнические, классовые и национальные, религиозные и идеологические: можно сказать, что модерность объединяет все человечество. Однако это парадоксальное единство, единство раздробленности: оно бросает нас в водоворот нескончаемого распада и возобновления, борьбы и противоречий, неопределенности и страданий. Быть модерным – значит быть частью вселенной, в которой, как сказал Маркс, “все твердое растворяется в воздухе”» (с. 18).

В этой дефиниции мало конкретного – того, что позволяло бы отчетливо понять представления Бермана о модерне. Единственное, что становится ясно, так это то, что модерн диалектичен и что он является личным опытом каждого человека эпохи модерна.

Берман предлагает свою периодизацию, выделив три периода современности: с XVI столетия и до конца XVIII века; далее, с Великой Французской революции и до конца XIX века; наконец, третий этап берет начало в ХХ столетии. Наиболее яркие голоса модерна, с точки зрения Бермана, – Руссо (первый период), Ницше и Маркс (второй период). Трудности с определением модерна в изложении Бермана начинаются с ХХ столетия. Здесь Берман начинает с футуристов, затем переходит к Веберу, Маркузе, Клементу Гринбергу. Он отмечает, что текущее столетие по-разному оценивало модерн, разделяя авторов на пессимистов, оптимистов и противников современности. В итоге у Бермана все смешивается воедино – социология, искусство, литература, философия. Последний, кто сказал о модерне что-то оригинальное, с точки зрения Бермана, был Фуко. В целом же в 1970-е наступает закат «проблематики модерности», который ускорил «распад нашего мира на скопление групп с частными материальными и духовными интересами, обитающих в герметичных монадах, куда более изолированных, нежели это необходимо» (с. 43).

В этом контексте возникают как минимум три проблемы. Первая: соотношение понятий модернизации и модерн(изм)а, которые для Бермана находятся в диалектической взаимосвязи. Вторая – то, чего Берман старался избежать: это возникновение постмодернистского контекста. И третья: несмотря на то, что Берман отмечал негативные тенденции модерна, все же он долгое время не видел «темной стороны современности», говоря словами социолога Джеффри Александера.

Современная жизнь, считает Берман, обязана своим появлением множеству факторов: индустриализации производства, порождающей новые формы классовой борьбы; демографическим потрясениям, урбанизации, стремительно развивающимся средствам массовой коммуникации, массовым социальным движениям, национальным государствам и мировому рынку. Совокупность этих факторов стали обозначать как единый процесс модернизации. Берман понимает современность как новый опыт, получив который, люди осознают, что живут в постоянно меняющемся мире, – так его определение само растворяется в воздухе. Берман хочет трактовать модерн как тотальность, но тотальности в его тексте не возникает – потому что как «тотальность» не выглядит его эмпирический материал. Это лишь очень узкий набор кейсов. Берман пытается строить нарратив, но этот нарратив выглядит максимально неполным и эклектичным. Как следствие возникает методологическая проблема. Смешивая понятия культуры и социологии, Берман объединяет модернизм и модернизацию, синтезируя их в диалектическом единстве. Но диалектики здесь нет ни в каком смысле, даже в самом вульгарном. Йоран Терборн отметил эту ошибку в отношении другого автора: в 1990-е Джеффри Александер отождествил (культурный) модернизм с послевоенной социальной теорией «модернизации». Модернизация была особой социокультурной теорией исторической эволюции, на которую стали нападать с «антимодернистских» позиций [29]. Однако если Александер решил эту проблему путем периодизации и разделения модерна на модерн, антимодерн, постмодерн и неомодерн [30], то Берман просто «отменяет» социологию как таковую, утверждая, что социологи, «пристыженные критикой своих техно-пасторальных моделей, полностью оставили задачу построения единой модели, которая лучше бы описывала модерную жизнь» (с. 43).

Среди «сдавших» теорию модернизации Берман называет Хантингтона, Эйзенштадта, Броделя, Валлерстайна и некоторых других исследователей. Но и здесь Берман опять неправ. Перечисленные социологи отказывались не от теории модернизации вообще, но от нормативной теории модернизации по западному сценарию, то есть обратили особое внимание на «третий мир», о котором сам Берман забыл. В итоге все эти авторы, как мы знаем, подвергнув критике первоначальную теорию модернизации, возникшую в 1960-е, построили собственные модели, претендующие на полноту. Так что эстетический модернизм Бермана вчистую проигрывал концепциям современности социальных теоретиков, многие из которых действительно были марксистами.

Другие авторы – тоже марксисты, но не социологи в строгом смысле слова – обратились к объяснительной модели постмодерна, которую Берман, отверг. И здесь возникает очередная проблема. В новом предисловии к своей книге (1988) [31] Берман пишет:

«Созданная постмодернистами парадигма полностью противоречит той, что изложена в этой книге. Я утверждаю, что жизнь и искусство в эпоху модерна способны к безграничной самокритике и самообновлению. Постмодернисты стоят на том, что горизонт модерности схлопнулся, она исчерпала свою энергию – словом, что модерность ушла в прошлое. Социальная мысль постмодернистов высмеивает любые коллективные надежды на моральный и социальный прогресс, на свободу личности и общественное счастье, унаследованные нами от модернистов эпохи Просвещения. Постмодернисты считают, что эти надежды оказались полностью несостоятельны: в лучшем случае это пустые и бесполезные фантазии, в худшем – средства утверждения господства и чудовищного порабощения» (с. 11).

Берман признает, что в 1980-е постмодернизм стал главной темой художественных и литературных дискуссий в США. В новом предисловии источником концепции постмодерна он назвал Барта, Фуко, Деррида, Лиотара и Бодрийяра. Ирония состоит в том, что Берман знал и других постмодернистов – например, литературных критиков Лесли Фидлера, Ихаба Хассана, а также архитектора Чарльза Дженкса, на которых он ссылался уже в первом издании, – однако предпочел отмахнуться от них как от тех, кто «восприняли мистику постмодернизма, который взращивает равнодушие к модерной истории и культуре» (с. 43). Главное, что не удовлетворяло Бермана в постмодерне, – это отказ от целостности модерна и интерпретация модернистских авторов, которые, с точки зрения теоретиков постмодерна, также оказывались «постмодернистами». (В таком случае, возмущался Берман, современность начинается в Средневековье.)

Нам известно, чем все закончилось: на два десятилетия социологи, культурологи и философы погрузились в споры о постмодерне. Книга Бермана в таком контексте оказывалась просто неуместна. Однако, как пишет Терборн:

«Как бы то ни было, два десятилетия постмодернизма, 1980-е и 1990-е, произвели разлом в культурной и социальной мысли. Они и сами являлись симптомом политического и экономического состояния своего времени, которое не было преодолено. Будущее как нечто новое, как различие исчезло за дымовой завесой» [32].

Берман в начале 1980-х предложил позитивную программу будущего. Спасение – и главную цель своей книги – Берман видел в модернизме XIX столетия, позволяющем вдохнуть силы и вдохновение в исчерпавшую себя к 1980-м энергию модерна. С одной стороны, это была хотя бы попытка преодолеть постмодерн, с другой, – это была ностальгия и признание теоретической и философской слабости, а также нежелание ничего менять в своей книге.

В конце концов, Берман был поражен и разочарован тем, на что больше всего возлагал надежд: он обнаружил, что столица Бразилии – Бразилиа, построенная последователями Ле Корбюзье, – совсем не привлекала простых горожан. Немногим позже анархист Джеймс Скотт показал, что высокий модернизм – в том числе в градостроительстве – приводил к негативным социальным последствиям [33]. Еще одну оборотную сторону модернизма обнажил Зигмунт Бауман [34]. Позже Джеффри Александер также указал на «темную сторону современности» [35]. Другими словами, Берман не смог увидеть того, что стало предметом внимания многих социальных теоретиков и философов.

Парадокс заключается в том, что сам тезис «все прочное растворяется в воздухе» больше подходит для описания постмодерна, чем модерна. Как раз поэтому, говоря о теории постмодерна, историк философии Дэвид Уэст обращается именно к Берману, указывая, что все понятийные различия в постмодерную эпоху растворяются в воздухе [36].

Вклад Бермана в теорию модерна до сих пор остается непризнанным. Здесь нечему удивляться, так как этой теории у него нет. Прикрываясь словами о диалектическом понимании модернизма и демократии, Берман рассуждает слишком абстрактно и не слишком беспокоится насчет строгого исторического анализа собственного эмпирического материала. Однако проницательность Бермана проявилась в том, что в итоге именно те, кто принял постмодерн, вернулись к теме модерна. Но вернулись особым образом – социологически. Например, Шмуэль Эйзенштадт предложил модель «множественных современностей». Эта теория предполагала, что современности в единственном числе не существует, она принимает множественные формы в различных обществах. Модернизация в разных цивилизационных контекстах приводит к специфическим общественным формациям [37]. Фредрик Джеймисон фактически принял установку Перри Андерсона, рассматривая явление, называемое эстетическим «модернизмом», как соответствующее ситуации незавершенной модернизации [38]. Джеймисон разрешил проблему Бермана еще более изящно, чем Эйзенштадт, предложив вернуться к Марксу (для которого фраза обо «всем прочном» была синонимом «буржуазной эпохи») и попробовать заменить понятие «современность» на понятие «капитализм» [39], все же отстаивая идею «единственной современности». Так что же мы сегодня имеем в итоге?

Королларий

Сегодня книга Бермана вспоминается лишь как коллекция кейсов, которыми удобно проиллюстрировать тот или иной сюжет, или – в лучшем случае – как вклад в понимание Маркса в качестве теоретика модерна. Но не более того. Решение Бермана не связываться с постмодерном на теоретическом уровне было ошибочным. Берман не только не прояснил для себя, что такое модерн, – он отстранился от самих дискуссий, определявших социальную теорию (в том числе марксистскую) на протяжении двух десятилетий. Политическое решение Бермана не видеть в модерне «темных сторон» было тупиковым. Его стремление мыслить категориями литературы, а не экономики, также не сработало. Тем не менее исторически Берман оказался прав. Левые, от Терборна до Джеймисона, устав от «условий постмодерна», вновь обратились к современности, и сегодня многие из молодых левых интеллектуалов радостно приветствуют проект «современности для левых», в русском переводе получившем название «левая модерность». Однако Бермана в этом проекте нет [40].

[1] Так переводится с английского фраза из «Манифеста коммунистической партии» Маркса и Энгельса, которая при переводе с немецкого на русский звучит как «все сословное и застойное исчезает» (это аллюзия на фразу из «Бури» Шекспира): Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии [1848] // Они же. Сочинения: В 30 т. М.: Госполитиздат, 1955. Т. 4. С. 427.

[2] Прекрасным примером является пояснение переводчика к переводу немецкой статьи о постмодерне. Автор перевода предупреждает, что слова «модерный», «постмодерный» и «модерность» могут показаться не слишком благозвучными: Вельш В. «Постмодерн». Генеалогия и значение одного спорного понятия // Путь. Международный философский журнал. 1992. № 1(2) (http://ecsocman.hse.ru/data/ 2010/06/21/1212533843/x25B5nie_odnogo_spornogo_ponyatiya.pdf).

[3] Кобрин К. Modernite´ – от женского парфюма до беговой дорожки // Новое литературное обозрение. 2016. № 4(140) (www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/140_nlo_4_2016/article/12052/).

[4] Асад Т. Возникновение секулярного. Христианство, ислам, модерность. М.: Новое литературное обозрение, 2020.

[5] Например, «левая модерность» в книге: Срничек Н., Уильямс А. Изобретая будущее: посткапитализм и мир без труда. М.: Strelka Press, 2019.

[6] Ассман А. Распалась связь времен. Взлет и падение темпорального режима Модерна. М.: Новое литературное обозрение, 2017.

[7] Гумбрехт Г.У. Современный, современность (modern, modernita¨t, moderne´) // Словарь основных исторических понятий: В 2 т. М.: Новое литературное обозрение, 2016. Т. 1. С. 241–296.

[8] Малахов В. Рец. на: Бенхабиб С. Притязания культуры. Равенство и разнообразие в глобальную эру / Перев. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева. М.: Логос, 2003 // Космополис. 2004–2005. № 4(10). С. 228. В других книгах Владислав Иноземцев и в самом деле передавал постмодерн как «постмодернити».

[9] Бауман З. Текучая современность. СПб.: Питер, 2008; Бек У. Общество риска: на пути к другому модерну. М.: Прогресс-Традиция, 2000; Гидденс Э. Последствия современности. М.: Праксис, 2011; Оже М. Неместа. Введение в антропологию гипермодерна. М.: Новое литературное обозрение, 2017; Eisenstadt Sh. Multiple Modernities // Daedalus. 2000. Vol. 129. № 1. P. 1–29.

[10] Berman M. Adventures in Marxism. London: Verso, 2001.

[11] В русскоязычную версию также вошло новое предисловие к книге, опубликованной в издательстве «Penguin» в 1988 году.

[12] См.: Андерсон П. Размышления о западном марксизме. На путях исторического материализма. М.: Common Place, 2016; Therborn G. From Marxism to Post-Marxism? London: Verso, 2008.

[13] Berman M. All that Is Solid Melts into Air // Dissent. 1978. Winter (https://archive.org/details/berman_ marshall_all_that_is_solid_melts_into_air_the_experience_of_modernity/page/n5/mode/2up).

[14] Gouldner A.W. The Two Marxisms. Contradictions and Anomalies in the Development of Theory. London: Macmillan & Co, 1980. P. 386.

[15] Jay M. Marxism and Totality. The Adventures of a Concept from Luka´cs to Habermas. Berkley; Los Angeles: University of California Press, 1984. P. 54, 517.

[16] Harvey D. The Condition of Postmodemity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change. Oxford: Blackwell, 1989. Р. 353.

[17] Kellner D. Media Culture. Cultural Studies, Identity and Politics between the Modern and the Postmodern. London; New York: Routledge, 1995. Р. 44.

[18] Therborn G. Op. cit. Р. 69.

[19] Впрочем, надо отметить, что Лефевра скорее интересовала тема иронии у Маркса. См.: Лефевр А. Введение в современность. Прелюдия первая. Об иронии, майевтике и истории // Неприкосновенный запас. 2012. № 2(82) (www.nlobooks.ru/magazines/neprikosnovennyy_zapas/82_nz_2_2012/article/18678/).

[20] Стоит заметить, что Берман доводит свои сюжеты XIX столетия до ХХ века, пытаясь вписать Гёте, Бодлера и прочих в «современность», однако эти рассуждения теряются на фоне слишком длинных исторических экскурсов (и даже в этих фрагментах ХХ век часто представлен лишь первой своей половиной). См. с. 92–111, 208–218, 320–364 рецензируемой работы (далее номера страниц указываются в скобках после цитируемого фрагмента).

[21] Pinkney T. Editor’s Introduction: Modernism and Cultural Theory // Williams R. The Politics of Modernism. Against the New Conformists. London: Verso, 1996. Р. 13.

[22] Anderson Р. Modernity and Revolution // New Left Review. 1984. № 144 (https://newleftreview.org/issues/ I144/articles/perry-anderson-modernity-and-revolution).

[23] Ibid. Р. 105.

[24] Berman M. The Signs in the Street: A Response to Perry Anderson // New Left Review. 1984. № 144. Р. 123 (https://newleftreview.org/issues/i144/articles/marshall-berman-the-signs-in-the-street-a-response-to….

[25] Джеймисон Ф. Постмодернизм, или Культурная логика позднего капитализма. М.: Издательство Института Гайдара, 2019. С. 607.

[26] Jacoby R. Response to Marshall Berman // Dissent. 2000. Winter (www.dissentmagazine.org/article/responseto-marshall-berman-5).

[27] Kellner D. Op. cit. Р. 142.

[28] Фишер М. Капиталистический реализм. М.: Ультракультура 2.0, 2010. С. 80–82. У переводчика: «все прочное расплавляется в пиар».

[29] Therborn G. Op. cit. Р. 121.

[30] Александер Дж. Модерн, анти-, пост- и нео-: как интеллектуалы объясняют «наше время» // Он же. Смыслы социальной жизни: культурсоциология. М.: Праксис, 2013.

[31] Не лишним будет заметить, что в тот момент многие исследователи обсуждали уже концепцию постмодерна Джеймисона, ключевые тезисы которой появились в том же году и на страницах того же самого издания, что и дискуссия между Андерсоном и Берманом.

[32] Therborn G. Op. cit. Р. 127.

[33] Скотт Дж. Благими намерениями государства. Почему и как провалились проекты улучшения условий человеческой жизни. М.: Университетская книга, 2011.

[34] Бауман З. Актуальность Холокоста. М.: Европа, 2010.

[35] Alexander J. The Dark Side of Modernity. Cambridge: Polity, 2013.

[36] Уэст Д. Континентальная философия. Введение. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2015. С. 324.

[37] Eisenstadt Sh. Op. cit.

[38] Джеймисон Ф. Модернизм как идеология // Неприкосновенный запас. 2014. № 6(98) (www.nlobooks.ru/ magazines/neprikosnovennyy_zapas/98_nz_6_2014/article/11173/).

[39] Jameson F. Singular Modernity. London: Verso, 2002. P. 215. Текст «Модернизм как идеология» – часть данной книги Джеймисона.

[40] Срничек Н., Уильямс А. Указ. соч. С. 103–122.

Модернизм | Архитектура и Проектирование

Модернизм — (фр.modernisme) — обобщающее наименование ряда художественных течений в искусстве XX в. (см. Рационализм, Функционализм, Органическая архитектура и др.).

Модернизм (итал. modernismo «современное течение» от лат. modernus «современный, недавний») — направление в искусстве и литературе XX века, характеризующееся разрывом с предшествующим историческим опытом художественного творчества, стремлением утвердить новые нетрадиционные начала в искусстве, непрерывным обновлением художественных форм, а также условностью (схематизацией, отвлеченностью) стиля. Модернистская парадигма была одной из лидирующих в западной цивилизации первой половины XX века; во второй же половине века она была подвергнута развёрнутой критике. Термин «модернизм» присущ только отечественной искусствоведческой школе, в западных источниках — это термин «modern». Так как в русской эстетике «модерн» означает художественный стиль предшествующий модернизму, необходимо различать эти два понятия, дабы избежать путаницы.

Модернизм — совокупность художественных направлений в искусстве второй половины девятнадцатого — начала двадцатого столетия. Наиболее значительными модернистскими тенденциями были импрессионизм, символизм, модерн, экспрессионизм, нео- и постимпрессионизм, фовизм, кубизм, футуризм. А также более поздние течения — абстрактное искусство, дадаизм, сюрреализм. В узком смысле модернизм рассматривается как ранняя ступень авангардизма, начало пересмотра классических традиций. Датой зарождения модернизма часто называют 1863 год — год открытия в Париже «Салона отверженных», куда принимались работы художников, забракованные жюри официального Салона. В широком смысле модернизм — «другое искусство», главной целью которого является создание оригинальных произведений, основанных на внутренней свободе и особом видении мира автором и несущих новые выразительные средства изобразительного языка.

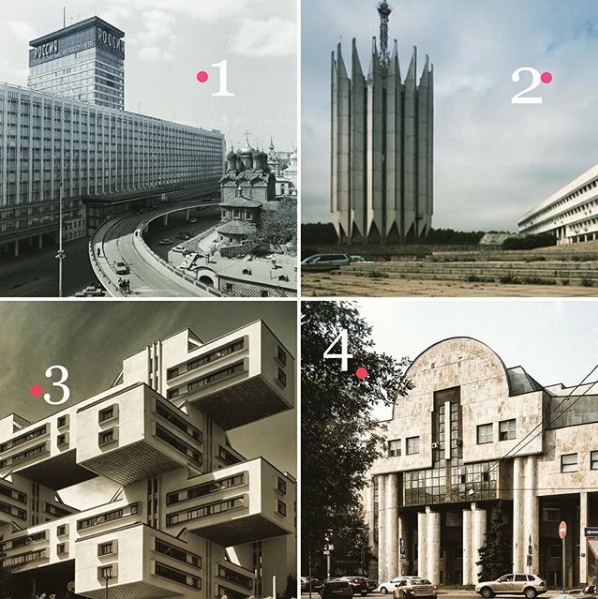

Выражение «Модернизм в архитектуре» употребляется часто как синоним термина «современная архитектура», но последний термин все-таки шире. Модернизм в архитектуре охватывает творчество пионеров современной архитектуры и их последователей во временном промежутке с начала 20-х годов и по 70 —80 годы (в Европе), когда в архитектуре возникли новые тенденции.

Кредо модернизма заложено в самом его наименовании — это созидание нового («модерн» значит «новый»). То есть, принципиальная установка на новизну архитектуры, — как конструктивных и планировочных идей, так и внешних форм, которые, по мысли архитекторов-модернистов, должны исходить из достижений новых строительных технологий. Образное выражение «призмы из бетона и стекла» хорошо передает общий характер построек модернизма. Основные принципы архитектурного модернизма — использование самых современных строительных материалов, рациональный подход к решению конструкций и внутренних пространств, отсутствие тенденций украшательства, принципиальный отказ от исторических реминесценций в облике сооружений, их «интернациональный» характер. Что касается социальных установок архитекторов-модернистов, то, как правило, они отличались явным демократизмом, а то и левизной, — по крайней мере, во многих декларациях его теоретиков.

Стили-предшественники модернизма в архитектуре, так называемые «неостили», — русский модерн, австрийский сецессион, югенд-стиль в Германии, ар-нуво во Франции, а также неоклассицизм, развившийся позже повсеместно. Последующий за модернизмом стиль – постмодернизм, для которого характерен возврат к использованию элементов традиционных исторических стилей, к элементам иррационального. Модернизм в архитектуре ассоциируется с такими понятиями (движениями), как авангардизм, пуризм, функционализм, конструктивизм, «новое движение», интернациональный стиль, техницизм, минимализм.

Основные представители модернизма, пионеры современной архитектуры, которым принадлежит роль первопроходцев, это — Фрэнк Ллойд Райт, Вальтер Гропиус, Рихард Нойтра, Мис ван Дер Роэ, Ле Корбюзье, Алвар Аалто, Оскар Нимейер и некоторые другие.

Определение «модернистское» вполне уместно и по отношению к современному зданию, — если по своему виду и по намерениям автора оно соответствует традиционному представлению о модернизме.

Модернизм. Русский модерн. История русской литературы ХХ в. Поэзия Серебряного века: учебное пособие

Модернизм. Русский модерн

В западноевропейском и русском искусстве в конце XIX – начале XX в. наметилась общая тенденция активных формальных и содержательных новаций, возникших в связи с ощущением исчерпанности возможностей предшествующих традиционных художественных приемов и форм. Эстетические поиски кардинального обновления получили название «модернизм» (франц. modernisme, moderne – новейший, современный). Модернизм объединил самые различные направления, течения и школы, которые утверждали новые творческие решения, новое видение мира, новые языки культуры, отражающие динамику современности и новый образ мира, возникший под воздействием открытий точных наук. Модернизм – это общее обозначение тех направлений в искусстве и культуре, которые программно отказались от традиционализма во имя «искусства современности» или «искусства будущего». Главное в модернизме – переосмысление классики, полемическое, подчас демонстративное отталкивание от нее. Символисты и акмеисты по-новому отнеслись к традициям русской классики, реинтерпретировали наследие мировой культуры, но их новаторство не носило кардинального отрицания эстетических норм искусства. Русские символисты заново открыли и переосмыслили наследие Пушкина, Тютчева, Достоевского [5] и Гоголя. Творчество Пушкина для символистов и акмеистов было вершинным явлением, он воспринимался как «вечный спутник». Пушкинские цитаты «пронизывают» тексты многих авторов Серебряного века. В. Брюсов даже дописывал незаконченные пушкинские произведения. Ф. Тютчев воспринимался как поэт-предтеча и русскими символистами, и русскими эгофутуристами. Портрет Тютчева стоял на столе В. Брюсова, мэтра русского символизма. Цитатой из тютчевского известного стихотворения «Люблю грозу в начале мая» – «Громокипящий кубок» – назван известный сборник И. Северянина. Достоевский, гениальный прозорливец человеческой души, стал предтечей глубинного психологизма русской лирики рубежа веков. Его влияние ощутимо в скептицизме и отчаянии Ф. Сологуба, солнечности К. Бальмонта, «истерии» А. Белого, романтизме А. Блока, с его «жаждой тройной жизни», в неприятии террора и утонченного социального насилия О. Мандельштама. Достоевский стихами капитана Лебядкина предвосхитил языковые эксперименты группы ОБЭРИУ. Кроме модернизации традиций русской классики, для искусства начала XX в. характерно частое обращение к традициям античности и других эпох мировой культуры. Исследователи выделяют две линии русского модернизма в восприятии и культурных рецепциях античного: ритуально-мифологическую и эстетическую (или, используя терминологию Ницше, дионисийскую и аполлоновскую), которые сосуществовали параллельно. Ритуально-мифологическое восприятие античности реализуется в символизме, эстетическое – в неоклассицизме. М. Гаспаров дифференцирует эти две тенденции в русском модернизме XX в. как «парнасскую строгость» (при сугубо «светском» понимании символа, символ выступает как «многозначное иносказание», риторический прием) и «символистскую зыбкость» (символ понимается «духовно», он связан с религиозной сферой и выступает «как земной знак несказуемых небесных истин»), «Парнасская» линия выдерживается в творчестве В. Брюсова, К. Бальмонта, позднее Н. Гумилева и О. Мандельштама; религиозно-философская свойственна Д. Мережковскому, З. Гиппиус, Вяч. Иванову, А. Белому, А. Блоку. Художники, ориентированные на неоклассицизм, придерживались иной линии [6]. Подобные линии можно усмотреть и в в музыке С. Танеева, А. Скрябина, И. Стравинского, в живописи и графике В. Серова, Л. Бакста, М. Врубеля, в скульптурных работах П. Трубецкого, С. Коненкова, А. Матвеева.

Резко и принципиально порывает с традициями левый авангард. Модернизм является не столько синонимом авангарда, сколько его преддверием или ранним этапом. Модернизм не стоит путать с модерном. Стиль «модерн» возник в Западной Европе как выражение протеста против антиэстетичности современного образа жизни и был реакцией на позитивизм и прагматизм. Эстетика западного стиля модерн восходила к «философии жизни» Ф. Ницше. Цель заключалась в преобразовании среды обитания человека по законам красоты, создании эстетически насыщенного пространства. Особую роль играли предметы, которые должны были не только украшать быт и служить частью интерьера, но своим стилем и функциональностью призваны были выражать духовное содержание эпохи. К искусству приобщались все сферы жизнедеятельности, что значительно расширяло возможности новых подходов к конструированию и моделированию как в прикладных искусствах, так и в сфере собственно искусства. Русский модерн стал продолжением европейского модерна и был проявлен в различных областях прикладного искусства, журнальных иллюстрациях и живописи художников «Мира искусства», архитектуре и музыке.

Внутри русского модернизма эпохи Серебряного века сложились и развивались различные идейно-художественные направления и течения: символизм, акмеизм, футуризм. Направления и течения в искусстве – понятия, обозначающие принципиальную общность художественных явлений на протяжении определенного времени. Черты, объединяющие художников в том или ином направлении, течении или стиле, присущи идейно-эстетическому уровню. В современной эстетике нет единого взгляда на соотношение и объем понятий «направление» и «течение» [7]. Направление рассматривается как более широкая категория, охватывающая единство мировосприятия, эстетических взглядов, способов отображения жизни и связанная со своеобразием художественных стилей (например, классицизм, реализм, романтизм, натурализм, символизм). Такое единство часто охватывает все или многие виды искусства. Под течением обычно понимается более тесная группировка в пределах направления или менее многочисленное (менее значимое, с точки зрения всей парадигмы культуры) объединение художников с общностью идей и эстетических установок. Принадлежность художников к одному направлению или течению не исключает глубоких различий их творческих индивидуальностей.

Самым широким направлением в литературе рубежа XIX–XX вв. стал символизм, к постсимволистским течениям относятся акмеизм, футуризм, во всех его разновидностях (кубофутуризм и эгофутуризм), имажинизм.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРесНаправления и стили в искусстве — Модернизм

- Просмотров: 41755

Модернизм, направление в искусстве XX века