Деконструктивизм деррида: Деконструктивизм | Понятия и категории

Деконструктивизм | Понятия и категории

ДЕКОНСТРУКТИВИЗМ — обозначение теоретического статуса новейших концепций в философии, социологии, истории, литературоведении и т.д., так или иначе основывающихся на принципе анализа текста, предложенном французским философом Ж. Деррида, — принципе «деконструкции», который понимается часто как особое, постмодернистское настроение, принципиально новый неантитетический способ философствования. Поэтому термин широко используется как синоним терминов «постструктурализм» и «постмодернизм».

Типология деконструктивизма достаточно условна. По географическому признаку различают американский, английский (например, Э. Истхоуп), немецкий (например, В. Вельш) и французский (постструктуралисты Ж. Деррида, М. Фуко, Ж. Лакан и Р. Барт позднего периода их творчества, Ю. Кристева и др.) деконструктивизм. По тематическому основанию преимущественно в рамках американского деконструктивизма выделяют литературоведческий (Йельская школа с П. де Мэном, М. Блумом, Д. Хартманом и др.), социологический, иногда его называют «левым» (Т. Илтон, Д. Брэнкман и др.), герменевтический (выделяют прежде всего У. Спейнос), феминистский деконструктивизм. По отношению к марксизму разделяют немарксистский (например, Д.X. Миллер, Д. Брэнкман и др.) и неомарксистский, а точнее «реалистический» (Ф. Джеймсон, М. Риан и др.) Д. Ограниченность такого деления очевидна: во Франции его представителями оказываются «классики» постструктурализма — Ю. Кристева, Л. Иригарэй, Э. Сиксу и др.; в США — Ж. Роуз, А. Снитоу, С. Бордо, Ю. Батлер и др.

Хартманом и др.), социологический, иногда его называют «левым» (Т. Илтон, Д. Брэнкман и др.), герменевтический (выделяют прежде всего У. Спейнос), феминистский деконструктивизм. По отношению к марксизму разделяют немарксистский (например, Д.X. Миллер, Д. Брэнкман и др.) и неомарксистский, а точнее «реалистический» (Ф. Джеймсон, М. Риан и др.) Д. Ограниченность такого деления очевидна: во Франции его представителями оказываются «классики» постструктурализма — Ю. Кристева, Л. Иригарэй, Э. Сиксу и др.; в США — Ж. Роуз, А. Снитоу, С. Бордо, Ю. Батлер и др.

Д. исходит из дерридеанского понимания многослойности, неоднозначности текста и необходимости особого текстологического анализа — деконструкции, выявляющей такие опорные понятия и метафоры, которые указывают на несамотождественность текста, на перекличку его с другими текстами. Деконструкция, по мысли Ж. Деррида, должна сделать очевидной внутреннюю противоречивость сознания и привести к новому письму, воплощающему «различение». Однако этот принцип, предложенный Ж. Лаканом в 1964 г., как считается, под влиянием М. Хайдеггера, и развитый в метод Ж. Деррида в 1967 г., по-разному конкретизировался в различных концепциях, что спровоцировало неверное понимание деконструкции как деструкции.

Лаканом в 1964 г., как считается, под влиянием М. Хайдеггера, и развитый в метод Ж. Деррида в 1967 г., по-разному конкретизировался в различных концепциях, что спровоцировало неверное понимание деконструкции как деструкции.

Последователи Ж. Лакана делали акцент на акте смыслополагания, затем пытались, опираясь на идеи других постструктуралистов, прежде всего М. Фуко и Р. Барта об области бессознательного, телесной экспрессии как единственной возможности противостоять репродуцирующим иерархию структурам языка, найти отличные от господствующей языковые практики. Так формировался, например, философский постмодернистский феминизм. У Ю. Кристевой семиотическая, доэдипова процедура формирования знания, не контролируемая сознанием, в отличие от символической, способна наиболее адекватным, плюралистическим способом выразить желание и сформировать субъективную идентичность; у Э. Сиксу этот утопический выразительный язык получает наименование «женского письма», в противоположность бинарному, артикулируемому «мужскому»; у Л. Иригарэй на смену фаллическому символизму должен прийти вагинальный. Несмотря на разнообразие предлагаемой терминологии, феминистская критика демонстрирует тесную связь идеи деконструкции с идеей децентрации. Речь идет о новом понимании языка, в котором нет центральных понятий, категорий, смыслов. В более широком смысле слова это — преодоление «лого-фалло-онто-тео-фоноцентризма», переход к новой модели культуры, не воспроизводящей иерархической ситуации «колониальности».

Иригарэй на смену фаллическому символизму должен прийти вагинальный. Несмотря на разнообразие предлагаемой терминологии, феминистская критика демонстрирует тесную связь идеи деконструкции с идеей децентрации. Речь идет о новом понимании языка, в котором нет центральных понятий, категорий, смыслов. В более широком смысле слова это — преодоление «лого-фалло-онто-тео-фоноцентризма», переход к новой модели культуры, не воспроизводящей иерархической ситуации «колониальности».

Д. критичен (синонимом его является понятие «деконструктивистская критика») и ориентирован на задачу снятия иерархических оппозиций, прежде всего в языке. Именно поэтому Д. оказывается одновременно практикой деконструкции — конкретным опытом анализа того или иного текста, выявлением маргинальных смыслов и рядов метафор. Появление Д. исторически связывают с первыми демонстрациями деконструктивистского текстологического анализа в работах Р. Барта и Ю. Кристевой«Семиотика: исследования в области семанализа» (1969).

Последователи М. Фуко, к числу которых можно отнести, например, представителей так называемых герменевтического и социологического Д., больше внимания уделяют проблеме взаимообусловленности дискурсов. Специфические «формы знания» различных научных дисциплин образуют единый свод прескрипций, воспринимаемый индивидом на бессознательном уровне. «Левый Д.», прежде всего неомарксистский, или «реалистический» Д., делает акцент на критике соответствующих институциональных практик того или иного исторического периода, предлагая все многообразие деятельности людей, понимаемой в структуралистской традиции как дискурсивные, т.е. речевые, практики рассматривать как некий «социальный текст». Согласно этой точке зрения общекультурный дискурс идеологически «редактируется» и служит господству определенной части общества над другой. Задача философа — демистифицировать идеологические мифы путем деконструкции различных типов дискурсивных практик как «риторических конструктов».

Литературная критика Йельской школы опирается на интерпретацию понятия де-конструкции, данную П. де Мэном, которая в свою очередь восходит к ницшеанскому перспективизму: прочтение текста и придает ему смысл, который также, в свою очередь, оказывается неоднозначным. Литература и критика, таким образом, совпадают по своим задачам. Нет и не может бьггь окончательной интерпретации и задача исследователя-кри- тика-читателя — выявить в тексте те «разрывы смысла», в которых мы можем найти эту неоднозначность интерпретации текста в целом. Критичность дерридеанского принципа иногда становится апофатической: проблематичным становится даже «непонимание».

де Мэном, которая в свою очередь восходит к ницшеанскому перспективизму: прочтение текста и придает ему смысл, который также, в свою очередь, оказывается неоднозначным. Литература и критика, таким образом, совпадают по своим задачам. Нет и не может бьггь окончательной интерпретации и задача исследователя-кри- тика-читателя — выявить в тексте те «разрывы смысла», в которых мы можем найти эту неоднозначность интерпретации текста в целом. Критичность дерридеанского принципа иногда становится апофатической: проблематичным становится даже «непонимание».

Основные идеи Йельской школы, изложенные в так называемом «Йельском манифесте» (сборнике 1979 г. «Деконструкция и критика»), считаются основополагающими для современного американского литературоведения.

Исследователи отмечают и ряд «нацио-нальных» особенностей Д.: так, для французского Д. в целом характерна направленность деконструкции на «весь культурный интертекст», а для американского — характерен интерес к деконструкции конкретных художественных произведений.

Литература:

Deconstruction and criticism/By Bloom M.etal. N.Y., 1979;

Alitzer T. Deconstruction and Theology. N.Y., 1982;

Ryan M.-L. Marxism and Deconstruction: A Critical Articulation. Baltimore, 1982;

Feminism and psychoanalysis/Ed. By Feldstein R., Roof J. L., 1989;

Французская философия сегодня: анализ немарксистских концепций /Под ред. И.С. Вдовина. М., 1989;

Соколов Б.Г. Маргинальный дискурс Деррида. СПб., 1996;

Ильин И.П. Поструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996.

Словарь философских терминов. Научная редакция профессора В.Г. Кузнецова. М., ИНФРА-М, 2007, с. 131-132.

3. Концепция деконструктивизма Ж. Дерриды. Философия: Учебник для вузов

3. Концепция деконструктивизма Ж. Дерриды

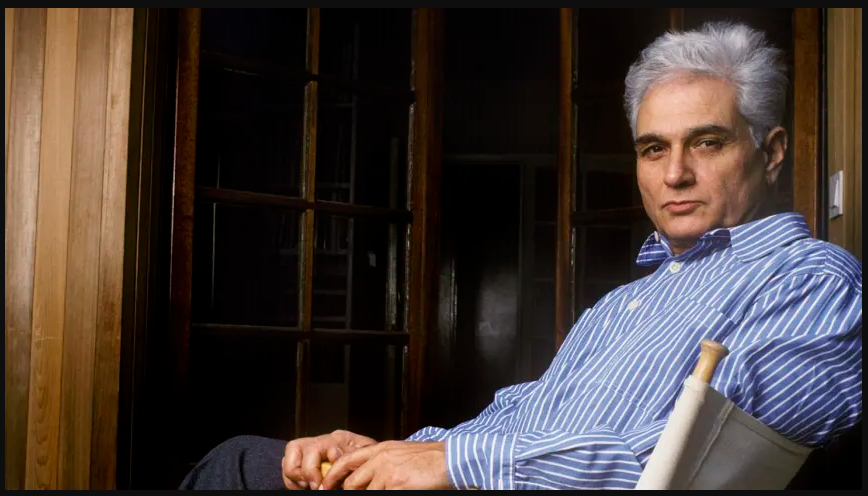

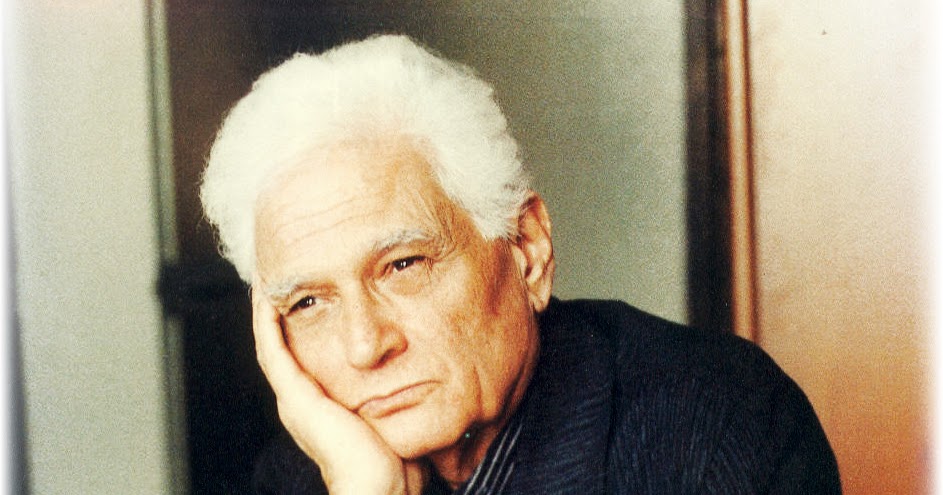

Жак Деррида (р. 1930) – сегодня один из самых известных и популярных философов и литературоведов не только во Франции, но и за ее пределами. Он представляет постструктуралистский вариант постмодернизма. Как никто другой, Деррида имеет за рубежом своих многочисленных последователей. Разработанная им концепция деконструктивизма получила широкое распространение в американских университетах – Йельском, Корнельском, Балтиморском и др., а в первом из них с 1975 г. существует школа, именуемая «йельской критикой».

Как никто другой, Деррида имеет за рубежом своих многочисленных последователей. Разработанная им концепция деконструктивизма получила широкое распространение в американских университетах – Йельском, Корнельском, Балтиморском и др., а в первом из них с 1975 г. существует школа, именуемая «йельской критикой».

Хотя Деррида широко известен и его концепция имеет большое влияние и распространение, она является весьма сложной для анализа и понимания. На это, в частности, указывает одна из его последовательниц, С. Кофман, отмечая, что его концепцию нельзя ни кратко изложить, ни выделить в ней ведущие темы, ни тем более понять или объяснить через некий круг идей или же логику посылок и выводов.

В его работах, говоря его же словами, «скрещиваются» самые разные тексты – философские, литературные, лингвистические, социологические, психоаналитические и всякие иные, включая те, которые не поддаются классификации. Возникающие при этом тексты представляют собой нечто среднее между теорией и вымыслом, философией и литературой, лингвистикой и риторикой. Их трудно подвести под какой-либо жанр, они не укладываются ни в какую категорию. Сам автор называет их «внебрачными», «незаконнорожденными».

Их трудно подвести под какой-либо жанр, они не укладываются ни в какую категорию. Сам автор называет их «внебрачными», «незаконнорожденными».

Деррида известен прежде всего как создатель деконструктивизма. Однако таковым он стал не столько по своей собственной воле, сколько благодаря американским критикам и исследователям, которые адаптировали его идеи на американской почве. Деррида согласился с таким наименованием своей концепции, хотя он решительный противник вьщеления «главного слова» и сведения к нему всей концепции ради создания еще одного «-изма». Используя термин «деконструкция», он «не думал, что за ним будет признана центральная роль». Заметим, что деконструкция не фигурирует в названиях трудов философа. Размышляя над этим понятием, Деррида заметил: «Америка – это и есть деконструкция», «главная ее резиденция». Поэтому он «смирился» с американским крещением своего учения.

Вместе с тем Деррида неустанно подчеркивает, что деконструкция не может исчерпываться теми значениями, которые она имеет в словаре: лингвистическое, риторическое и техническое (механическое, или «машинное»). Отчасти это понятие, конечно, несет в себе данные смысловые нагрузки, и тогда деконструкция означает «разложение слов, их членение; деление целого на части; разборку, демонтаж машины или механизма». Однако все эти значения слишком абстрактны, они предполагают наличие некой деконструкции вообще, каковой на самом деле нет.

Отчасти это понятие, конечно, несет в себе данные смысловые нагрузки, и тогда деконструкция означает «разложение слов, их членение; деление целого на части; разборку, демонтаж машины или механизма». Однако все эти значения слишком абстрактны, они предполагают наличие некой деконструкции вообще, каковой на самом деле нет.

В деконструкции главное не смысл и даже не его движение, но само смещение смещения, сдвиг сдвига, передача передачи. Деконструкция представляет собой непрерывный и бесконечный процесс, исключающий подведение какого-либо итога, обобщение смысла.

Сближая деконструкцию с процессом и передачей, Деррида в то же время предостерегает от понимания ее как какого-то акта или операции. Она не является ни тем, ни другим, ибо все это предполагает участие субъекта, активного или пассивного начала. Деконструкция же скорее напоминает спонтанное, самопроизвольное событие, больше похожа на анонимную «самоинтерпретацию»: «это расстраивается». Такое событие не нуждается ни в мышлении, ни в сознании, ни в организации со стороны субъекта. Оно вполне самодостаточно. Писатель Э. Жабес сравнивает деконструкцию с «распространением бесчисленных очагов пожара», вспыхивающих от столкновения множества текстов философов, мыслителей и писателей, которых затрагивает Деррида.

Оно вполне самодостаточно. Писатель Э. Жабес сравнивает деконструкцию с «распространением бесчисленных очагов пожара», вспыхивающих от столкновения множества текстов философов, мыслителей и писателей, которых затрагивает Деррида.

Из сказанного видно, что в отношении деконструкции Деррида рассуждает в духе «отрицательной теологии», указывая главным образом на то, чем деконструкция не является. В одном месте он даже подводит итог своим размышлениям в подобном духе: «Чем деконструкция не является? – Да всем! Что такое деконструкция? – Да ничто!»

Однако в его работах имеются и положительные утверждения и размышления по поводу деконструкции. Он, в частности, говорит о том, что деконструкция принимает свои значения лишь тогда, когда она «вписана» «в цепь возможных заместителей», «когда она замещает и позволяет определять себя через другие слова, например письмо, след, различимость, дополнение, гимен, медикамент, боковое поле, порез и т. д.». Внимание к положительной стороне деконструкции усиливается в последних работах философа, где она рассматривается через понятие «изобретение» («инвенция»), охватывающее многие другие значения: «открывать, творить, воображать, производить, устанавливать и т.

Предпринимая деконструкцию философии, Деррида подвергает критике прежде всего сами ее основания. Вслед за Хайдеггером он определяет ныне существующую философию как метафизику сознания, субъективности и гуманизма. Главный ее порок – догматизм. Таковой она является в силу того, что из множества известных дихотомий (материя и сознание, дух и бытие, человек и мир, означаемое и означающее, сознание и бессознательное, содержание и форма, внутреннее и внешнее, мужчина и женщина и т. д.) метафизика, как правило, отдает предпочтение какой-нибудь одной стороне, каковой чаще всего оказывается сознание и все с ним связанное: субъект, субъективность, человек, мужчина.

Отдавая приоритет сознанию, г. е. смыслу, содержанию или означаемому, метафизика берет его в чистом виде, в его логической и рациональной форме, игнорируя при этом бессознательное и выступая тем самым как логоцентризм. Если же сознание рассматривается с учетом его связи с языком, то последний выступает в качестве устной речи. Метафизика тогда становится логофоноцентризмом. Когда метафизика уделяет все свое внимание субъекту, она рассматривает его как автора и творца, наделенного «абсолютной субъективностью» и прозрачным самосознанием, способного полностью контролировать свои действия и поступки. Отдавая предпочтение человеку, метафизика предстает в качестве антропоцентризма и гуманизма.

Метафизика тогда становится логофоноцентризмом. Когда метафизика уделяет все свое внимание субъекту, она рассматривает его как автора и творца, наделенного «абсолютной субъективностью» и прозрачным самосознанием, способного полностью контролировать свои действия и поступки. Отдавая предпочтение человеку, метафизика предстает в качестве антропоцентризма и гуманизма.

Поскольку этим человеком, как правило, оказывается мужчина, метафизика является фаллоцентризмом.

Во всех случаях метафизика остается логоцентризмом, в основе которого лежит единство логоса и голоса, смысла и устной речи, «близость голоса и бытия, голоса и смысла бытия, голоса и идеального смысла». Это свойство Деррида обнаруживает уже в античной философии, а затем во всей истории западной философии, в том числе и самой критической и современной ее форме, каковой, по его мнению, является феноменология Э. Гуссерля.

Деррида выдвигает гипотезу о существовании некоего «архиписьма», представляющего собой нечто вроде «письма вообще». Оно предшествует устной речи и мышлению и в то же время присутствует в них в скрытой форме. «Архиписьмо» в таком случае приближается к статусу бытия. Оно лежит в основе всех конкретных видов письма, как и всех иных форм выражения. Будучи первичным, «письмо» некогда уступило свое положение устной речи и логосу. Деррида не уточняет, когда произошло это «грехопадение», хотя считает, что оно характерно для всей истории западной культуры, начиная с греческой античности. История философии и культуры предстает как история репрессии, подавления, вытеснения, исключения и унижения «письма». В этом процессе «письмо» все больше становилось бедным родственником богатой и живой речи (которая, правда, сама выступала лишь бледной тенью мышления), чем-то вторичным и производным, сводилось к некой вспомогательной технике. Деррида ставит задачу восстановить нарушенную справедливость, показать, что «письмо» обладает ничуть не меньшим творческим потенциалом, чем голос и логос.

Оно предшествует устной речи и мышлению и в то же время присутствует в них в скрытой форме. «Архиписьмо» в таком случае приближается к статусу бытия. Оно лежит в основе всех конкретных видов письма, как и всех иных форм выражения. Будучи первичным, «письмо» некогда уступило свое положение устной речи и логосу. Деррида не уточняет, когда произошло это «грехопадение», хотя считает, что оно характерно для всей истории западной культуры, начиная с греческой античности. История философии и культуры предстает как история репрессии, подавления, вытеснения, исключения и унижения «письма». В этом процессе «письмо» все больше становилось бедным родственником богатой и живой речи (которая, правда, сама выступала лишь бледной тенью мышления), чем-то вторичным и производным, сводилось к некой вспомогательной технике. Деррида ставит задачу восстановить нарушенную справедливость, показать, что «письмо» обладает ничуть не меньшим творческим потенциалом, чем голос и логос.

В своей деконструкции традиционной философии Деррида обращается также к психоанализу 3. Фрейда, проявляя интерес прежде всего к бессознательному, которое в философии сознания занимало самое скромное место. Вместе с тем в толковании бессознательного он существенно расходится с Фрейдом, считая, что тот в целом остается в рамках метафизики: он рассматривает бессознательное как систему, допускает наличие так называемых «психических мест», возможность локализации бессознательного. Деррида более решительно освобождается от подобной метафизики. Как и все другое, он лишает бессознательное системных свойств, делает его атопическим, т. е. не имеющим какого-либо определенного места, подчеркивая, что оно одновременно находится везде и нигде. Бессознательное постоянно вторгается в сознание, вызывая в нем своей игрой смятение и беспорядок, лишая его мнимой прозрачности, логичности и самоуверенности.

Фрейда, проявляя интерес прежде всего к бессознательному, которое в философии сознания занимало самое скромное место. Вместе с тем в толковании бессознательного он существенно расходится с Фрейдом, считая, что тот в целом остается в рамках метафизики: он рассматривает бессознательное как систему, допускает наличие так называемых «психических мест», возможность локализации бессознательного. Деррида более решительно освобождается от подобной метафизики. Как и все другое, он лишает бессознательное системных свойств, делает его атопическим, т. е. не имеющим какого-либо определенного места, подчеркивая, что оно одновременно находится везде и нигде. Бессознательное постоянно вторгается в сознание, вызывая в нем своей игрой смятение и беспорядок, лишая его мнимой прозрачности, логичности и самоуверенности.

Психоанализ привлекает философа также тем, что снимает жесткие границы, которые логоцентризм устанавливает между известными оппозициями: нормальное и патологическое, обыденное и возвышенное, реальное и воображаемое, привычное и фантастическое и т.

В число «неразрешимых» входят практически все основные понятия и термины: деконструкция, письмо, различимость, рассеивание, прививка, царапина, медикамент, порез и т. д. Деррида дает несколько примеров философствования в духе «неразрешимости».

Деррида интересуется самим пульсированием мысли, а не результатом. Поэтому филигранный микроанализ, использующий тончайший инструментарий, дает скромный микрорезультат. Можно сказать, что сверхзадача подобных анализов состоит в следующем: показать, что все тексты разнородны и противоречивы, что сознательно задуманное авторами не находит адекватной реализации, что бессознательное, подобно гегелевской «хитрости разума», постоянно путает все карты, ставит всевозможные ловушки, куда попадают авторы текстов. Иначе говоря, претензии разума, логики и сознания часто оказываются несостоятельными.

Деррида интересуется самим пульсированием мысли, а не результатом. Поэтому филигранный микроанализ, использующий тончайший инструментарий, дает скромный микрорезультат. Можно сказать, что сверхзадача подобных анализов состоит в следующем: показать, что все тексты разнородны и противоречивы, что сознательно задуманное авторами не находит адекватной реализации, что бессознательное, подобно гегелевской «хитрости разума», постоянно путает все карты, ставит всевозможные ловушки, куда попадают авторы текстов. Иначе говоря, претензии разума, логики и сознания часто оказываются несостоятельными.Концепция, которую предложил Деррида, была встречена неоднозначно. Многие оценивают ее положительно и очень высоко. Э. Левинас, например, приравнивает ее значимость к философии И. Канта и ставит вопрос: «Не разделяет ли его творчество развитие западной мысли демаркационной линией, подобно кантианству, отделившему критическую философию от догматической?» Вместе с тем имеются авторы, которые придерживаются противоположного мнения. Так, французские философы Л. Ферри и А. Рено не приемлют указанную концепцию, отказывают ей в оригинальности и заявляют: «Деррида – это его стиль плюс Хайдеггер». Помимо поклонников и последователей Деррида имеет немало оппонентов и в США.

Так, французские философы Л. Ферри и А. Рено не приемлют указанную концепцию, отказывают ей в оригинальности и заявляют: «Деррида – это его стиль плюс Хайдеггер». Помимо поклонников и последователей Деррида имеет немало оппонентов и в США.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

1.1. Концепция

1.1. Концепция В настоящем разделе излагается концепция системной технологии, как система определений и взглядов на ее построение.* Следующие определения примем за основу:Система — это способ организации методов и средств достижения цели, решения задач, разрешения

1.1. Концепция

1.1. Концепция Основу системной философии составляют Закон и принцип системности деятельности (Закон и принцип системности), Закон и принципы развития потенциала деятельности (Закон и принципы развития), а также метод системной философии, которые впервые доказательно

МОДЕРНИЗАЦИИ концепция

МОДЕРНИЗАЦИИ концепция

МОДЕРНИЗАЦИИ концепция — один из содержательных аспектов концепции индустриализации, а именно — теоретическая модель семантических и аксиологических трансформаций сознания и культуры в контексте становления индустриального общества.

Концепция «пришельцев»

Концепция «пришельцев» Наиболее простая концепция, претендующая на объяснение коренных новаций в развитии науки, – это концепция «пришельцев». Нередко она напрашивается сама собой. Вот что пишет известный австралийский геолог и историк науки У. Кэри об основателе

Концепция практопии

Концепция практопии Таким образом, перед нами возникает картина совершенно нового образа жизни, нового не только для человека, но и для всей планеты. Эту новую цивилизацию вряд ли можно назвать утопией. Она столкнется с серьезными проблемами, к некоторым из них мы

КОНЦЕПЦИЯ ВРЕМЕННОСТИ

КОНЦЕПЦИЯ ВРЕМЕННОСТИ Большая часть наших теоретических рассуждений о социальных и психологических переменах дает верный образ человека в сравнительно статичных обществах, но образ истинно современного человека искажен и неполон, поскольку не учитывается

Концепция «вырождения»

Концепция «вырождения» Предварительно поясним смысл понятия «эндогенный», которое по современному определению означает нечто «происходящее изнутри, из организма, однако без видимых биологических причин и не являющееся непосредственной причиной переживаний

Концепция

Концепция

Кажется, что о концепции спектакля сказано уже многое, если не все, но это далеко не так. Концепция спектакля едина, тогда как знаков, прорисовывающих ее контуры, равно как и форм, служащих выражению этих знаков, в спектаклях Романа Виктюка всегда несколько. Но

Концепция спектакля едина, тогда как знаков, прорисовывающих ее контуры, равно как и форм, служащих выражению этих знаков, в спектаклях Романа Виктюка всегда несколько. Но

Концепция

Концепция И мы снова возвращаемся к системе общественного подавления. Социум начинает с того, что подавляет чувства и устремления ребенка, ведь вся пресловутая система воспитания зиждется на «нельзя» и «должен». Это подавление нисколько не ослабевает, и в течение всей

Концепция

Концепция Смерть – это квинтэссенция страха и сладострастия; только так и следует понимать смерть. Страх удавливает, душит, а сладострастие расчленяет – и то, и другое ведет к смерти. Мы ничего не можем знать о смерти физической, мозг умирает в смерти, мы ничего не можем о

Концепция

Концепция

Я думаю, что это полезная концепция, что нет никакого «я», но считаете ли вы, что есть польза в концепции, что нет никакого высшего «Я». Концепция высшего «Я» возникает из-за того, что есть концепция «я». Поскольку существует концепция индивидуума, появляется и

Концепция высшего «Я» возникает из-за того, что есть концепция «я». Поскольку существует концепция индивидуума, появляется и

Концепция Тьюринга

Концепция Тьюринга Попробуем представить себе устройство, предназначенное для выполнения некоторой (конечноопределенной) вычислительной процедуры. Каким могло бы быть такое устройство в общем случае? Мы должны быть готовы к некоторой идеализации и не должны обращать

Деконструкция | Определение, философия, теория, примеры и факты

Фердинанд де Соссюр

Смотреть все СМИ

- Ключевые люди:

- Поль де Ман Жак Деррида Дж. Хиллис Миллер

- Похожие темы:

- художественная критика Литературная критика логоцентризм след

Просмотреть весь связанный контент →

Сводка

Прочтите краткий обзор этой темы

деконструкция , форма философского и литературного анализа, полученная в основном из работы, начатой в 1960-х годах французским философом Жаком Деррида, которая ставит под сомнение фундаментальные концептуальные различия или «оппозиции» в западной философии путем тщательного изучения языка. и логика философских и литературных текстов. В 1970-х годах этот термин применялся к работам Деррида, Поля де Мана, Дж. Хиллиса Миллера и Барбары Джонсон, а также других ученых. В 19В 80-е годы он более свободно обозначал ряд радикальных теоретических направлений в различных областях гуманитарных и социальных наук, включая, помимо философии и литературы, право, психоанализ, архитектуру, антропологию, теологию, феминизм, исследования геев и лесбиянок, политическую теорию, историографии и теории кино. В полемических дискуссиях об интеллектуальных тенденциях конца 20-го века деконструкция иногда использовалась уничижительно, чтобы намекнуть на нигилизм и легкомысленный скептицизм. В популярном использовании этот термин стал означать критический демонтаж традиции и традиционных способов мышления.

и логика философских и литературных текстов. В 1970-х годах этот термин применялся к работам Деррида, Поля де Мана, Дж. Хиллиса Миллера и Барбары Джонсон, а также других ученых. В 19В 80-е годы он более свободно обозначал ряд радикальных теоретических направлений в различных областях гуманитарных и социальных наук, включая, помимо философии и литературы, право, психоанализ, архитектуру, антропологию, теологию, феминизм, исследования геев и лесбиянок, политическую теорию, историографии и теории кино. В полемических дискуссиях об интеллектуальных тенденциях конца 20-го века деконструкция иногда использовалась уничижительно, чтобы намекнуть на нигилизм и легкомысленный скептицизм. В популярном использовании этот термин стал означать критический демонтаж традиции и традиционных способов мышления.

Оппозиции, вызываемые деконструкцией, присущие западной философии со времен древних греков, характерны «бинарностью» и «иерархичностью», включающими пару терминов, в которых один член пары считается первичным или основной, другой вторичный или производный. Примеры включают природу и культуру, речь и письмо, разум и тело, присутствие и отсутствие, внутреннее и внешнее, буквальное и метафорическое, понятное и чувственное, форму и значение, среди многих других. «Деконструировать» оппозицию означает исследовать напряженность и противоречия между иерархическим порядком, предполагаемым (а иногда и явно заявленным) в тексте, и другими аспектами значения текста, особенно теми, которые являются косвенными или имплицитными или которые основаны на фигуративном или перформативном использовании. языка. Посредством этого анализа показано, что противопоставление является продуктом или «конструкцией» текста, а не чем-то данным независимо от него.

Примеры включают природу и культуру, речь и письмо, разум и тело, присутствие и отсутствие, внутреннее и внешнее, буквальное и метафорическое, понятное и чувственное, форму и значение, среди многих других. «Деконструировать» оппозицию означает исследовать напряженность и противоречия между иерархическим порядком, предполагаемым (а иногда и явно заявленным) в тексте, и другими аспектами значения текста, особенно теми, которые являются косвенными или имплицитными или которые основаны на фигуративном или перформативном использовании. языка. Посредством этого анализа показано, что противопоставление является продуктом или «конструкцией» текста, а не чем-то данным независимо от него.

В трудах французского философа-просветителя Жана-Жака Руссо, например, общество и культура описываются как разлагающие и угнетающие силы, которые постепенно развиваются из идиллического «естественного состояния», в котором люди существуют в самодостаточном и мирном изоляция друг от друга. Таким образом, для Руссо природа предшествует культуре. Тем не менее, есть еще один смысл, в котором культура определенно предшествует природе: идея природы есть продукт культуры, и то, что считается «природой» или «естественным» в любой данный исторический момент, будет варьироваться в зависимости от культуры того времени. Этот факт показывает не то, что термины оппозиции природа/культура должны быть перевернуты (что культура действительно предшествует природе), а скорее то, что отношение между терминами не является односторонним и однонаправленным, как предполагали Руссо и другие. Смысл деконструктивного анализа состоит в том, чтобы реструктурировать или «сместить» оппозицию, а не просто обратить ее вспять.

Тем не менее, есть еще один смысл, в котором культура определенно предшествует природе: идея природы есть продукт культуры, и то, что считается «природой» или «естественным» в любой данный исторический момент, будет варьироваться в зависимости от культуры того времени. Этот факт показывает не то, что термины оппозиции природа/культура должны быть перевернуты (что культура действительно предшествует природе), а скорее то, что отношение между терминами не является односторонним и однонаправленным, как предполагали Руссо и другие. Смысл деконструктивного анализа состоит в том, чтобы реструктурировать или «сместить» оппозицию, а не просто обратить ее вспять.

Для Деррида наиболее яркой и распространенной оппозицией является та, которая считает письмо вторичным по отношению к речи или производным от него. Согласно этому противопоставлению речь является более аутентичной формой языка, поскольку в речи непосредственно «присутствуют» идеи и намерения говорящего (говоримые слова в этой идеализированной картине прямо выражают то, что говорящий «имеет в виду»), тогда как в письменной форме они более удалены или «отсутствуют» от говорящего или автора и, следовательно, более подвержены неправильному пониманию. Однако, как утверждает Деррида, произносимые слова функционируют как лингвистические знаки только в той мере, в какой они могут повторяться в различных контекстах, в отсутствие говорящего, который первоначально их произносит. Иными словами, речь квалифицируется как язык только в той мере, в какой она обладает характеристиками, традиционно приписываемыми письму, такими как «отсутствие», «отличие» (от исходного контекста высказывания) и возможность непонимания. Одним из признаков этого факта, согласно Деррида, является то, что описания речи в западной философии часто опираются на примеры и метафоры, связанные с письмом. По сути, эти тексты описывают речь как форму письма, даже в тех случаях, когда письмо явно считается вторичным по отношению к речи. Однако, как и в случае с оппозицией между природой и культурой, цель деконструктивного анализа не в том, чтобы показать, что термины оппозиции «речь/письмо» должны быть перевернуты, — что письмо действительно предшествует речи, — и не в том, чтобы показать, что существуют нет различий между речью и письмом.

Однако, как утверждает Деррида, произносимые слова функционируют как лингвистические знаки только в той мере, в какой они могут повторяться в различных контекстах, в отсутствие говорящего, который первоначально их произносит. Иными словами, речь квалифицируется как язык только в той мере, в какой она обладает характеристиками, традиционно приписываемыми письму, такими как «отсутствие», «отличие» (от исходного контекста высказывания) и возможность непонимания. Одним из признаков этого факта, согласно Деррида, является то, что описания речи в западной философии часто опираются на примеры и метафоры, связанные с письмом. По сути, эти тексты описывают речь как форму письма, даже в тех случаях, когда письмо явно считается вторичным по отношению к речи. Однако, как и в случае с оппозицией между природой и культурой, цель деконструктивного анализа не в том, чтобы показать, что термины оппозиции «речь/письмо» должны быть перевернуты, — что письмо действительно предшествует речи, — и не в том, чтобы показать, что существуют нет различий между речью и письмом. Скорее, это смещение оппозиции, чтобы показать, что ни один из терминов не является первичным. Для Деррида и речь, и письмо являются формами более обобщенного «архе-письма» (9).0027 archi-écriture ), который охватывает не только весь естественный язык, но и любую систему представления вообще.

Скорее, это смещение оппозиции, чтобы показать, что ни один из терминов не является первичным. Для Деррида и речь, и письмо являются формами более обобщенного «архе-письма» (9).0027 archi-écriture ), который охватывает не только весь естественный язык, но и любую систему представления вообще.

«Приоритет» речи над письмом основан на том, что Деррида считает искаженной (хотя и очень распространенной) картиной значения в естественном языке, которая отождествляет значения слов с определенными идеями или намерениями в уме говорящего или автора. . Аргумент Деррида против этой картины является продолжением идеи швейцарского лингвиста Фердинанда де Соссюра. Для Соссюра понятия, которые мы связываем с языковыми знаками (их «значения»), лишь произвольно связаны с реальностью в том смысле, что способы, которыми они делят и группируют мир, не естественны и не необходимы, отражая объективно существующие категории, а изменчивы. (в принципе) с языка на язык. Следовательно, значения могут быть адекватно поняты только с учетом специфических контрастов и различий, которые они демонстрируют с другими родственными значениями. Точно так же и для Деррида лингвистическое значение определяется «игрой» различий между словами — игрой, которая является «безграничной», «бесконечной» и «неопределенной», — а не исходной идеей или намерением, существующим до и вне языка. . Деррида ввел термин différance , означающий как различие, так и акт отсрочки, чтобы охарактеризовать способ, которым значение создается посредством игры различий между словами. Поскольку значение слова всегда является функцией контрастов со значениями других слов и поскольку значения этих слов, в свою очередь, зависят от контрастов со значениями других слов (и т. д.), отсюда следует, что значение слова не является чем-то, что полностью присутствует в нас; оно бесконечно откладывается в бесконечно длинной цепи значений, каждое из которых содержит «следы» значений, от которых оно зависит.

Точно так же и для Деррида лингвистическое значение определяется «игрой» различий между словами — игрой, которая является «безграничной», «бесконечной» и «неопределенной», — а не исходной идеей или намерением, существующим до и вне языка. . Деррида ввел термин différance , означающий как различие, так и акт отсрочки, чтобы охарактеризовать способ, которым значение создается посредством игры различий между словами. Поскольку значение слова всегда является функцией контрастов со значениями других слов и поскольку значения этих слов, в свою очередь, зависят от контрастов со значениями других слов (и т. д.), отсюда следует, что значение слова не является чем-то, что полностью присутствует в нас; оно бесконечно откладывается в бесконечно длинной цепи значений, каждое из которых содержит «следы» значений, от которых оно зависит.

Деррида утверждает, что оппозиция между речью и письмом является проявлением «логоцентризма» западной культуры, т. е. общего предположения, что существует царство «истины», существующее до и независимо от ее представления языковыми знаками. Логоцентризм побуждает нас относиться к языковым знакам как к отличным от явлений, которые они представляют, и не имеющим отношения к ним, а не как к неразрывно связанным с ними. Логоцентрическая концепция истины и реальности как существующих вне языка, в свою очередь, проистекает из глубоко укоренившегося в западной философии предубеждения, которое Деррида характеризует как «метафизику присутствия». Это тенденция воспринимать фундаментальные философские понятия, такие как истина, реальность и бытие, в терминах таких идей, как присутствие, сущность, тождество и происхождение, и при этом игнорировать решающую роль отсутствия и различия.

Логоцентризм побуждает нас относиться к языковым знакам как к отличным от явлений, которые они представляют, и не имеющим отношения к ним, а не как к неразрывно связанным с ними. Логоцентрическая концепция истины и реальности как существующих вне языка, в свою очередь, проистекает из глубоко укоренившегося в западной философии предубеждения, которое Деррида характеризует как «метафизику присутствия». Это тенденция воспринимать фундаментальные философские понятия, такие как истина, реальность и бытие, в терминах таких идей, как присутствие, сущность, тождество и происхождение, и при этом игнорировать решающую роль отсутствия и различия.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

Деконструкция – Литературная теория и критика

Автор: НАСРУЛЛА МАМБРОЛ по телефону • ( )

Деконструкция включает в себя внимательное чтение текстов, чтобы продемонстрировать, что любой данный текст имеет непримиримо противоречивые значения, а не представляет собой единое логическое целое. Как объяснил Дж. Хиллис Миллер, выдающийся американский деконструктивист, в эссе, озаглавленном Скала Стивенса и критика как лекарство (1976), «Деконструкция — это не демонтаж структуры текста, а демонстрация того, что он уже сам себя демонтировал. Его кажущаяся твердой почва — не скала, а разреженный воздух».

Как объяснил Дж. Хиллис Миллер, выдающийся американский деконструктивист, в эссе, озаглавленном Скала Стивенса и критика как лекарство (1976), «Деконструкция — это не демонтаж структуры текста, а демонстрация того, что он уже сам себя демонтировал. Его кажущаяся твердой почва — не скала, а разреженный воздух».

Деконструкция была создана французским философом Жаком Деррида и находилась под его сильным влиянием. Деррида, придумавший термин деконструкция, утверждает, что в западной культуре люди склонны мыслить и выражать свои мысли в терминах бинарных оппозиций (белое/черное, мужское/женское, причина/следствие, сознательное/бессознательное, присутствие/отсутствие, речевое написание). ). Деррида предполагает, что эти оппозиции представляют собой иерархии в миниатюре, содержащие один термин, который в западной культуре рассматривается как положительный или высший, а другой считается отрицательным или низшим, пусть и незначительно. Посредством деконструкции Деррида стремится стереть границу между бинарными оппозициями — и сделать это таким образом, чтобы иерархия, подразумеваемая оппозициями, была поставлена под сомнение.

Хотя ее конечной целью может быть критика западной логики, деконструкция возникла как ответ на структурализм и формализм. Структуралисты считали, что все элементы человеческой культуры, в том числе и литература, могут быть поняты как части системы знаков. Деррида не верил, что структуралисты могут объяснить законы, управляющие человеческим значением, и таким образом дать ключ к пониманию формы и значения всего, от африканской деревни до греческого мифа и литературного текста. Он также отверг мнение структуралистов о том, что тексты имеют идентифицируемые «центры» значения — убеждение, которое структуралисты разделяли с формалистами.

Критики-формалисты, такие как «Новая критика», исходят из того, что литературное произведение — это отдельно стоящий, самодостаточный объект, значение которого можно найти в сложной сети отношений между его частями (аллюзиями, образами, ритмами, звуками и т. . Деконструктивисты, напротив, рассматривают произведения с точки зрения их неразрешимости. Они отвергают формалистический взгляд на то, что литературное произведение очевидно унифицировано от начала до конца определенным образом или что оно организовано вокруг единого центра, который в конечном счете может быть идентифицирован. В результате деконструктивисты считают тексты более радикально разнородными, чем формалисты. Формалисты в конечном итоге разбираются в двусмысленности, которую они находят в данном тексте, утверждая, что каждая двусмысленность служит определенной, значимой и доказуемой литературной функции. Неразрешимость, напротив, никогда не редуцируется, не говоря уже о том, чтобы овладеть деконструкцией. Хотя деконструктивное прочтение может выявить несовместимые возможности, порожденные текстом, читатель не может остановиться на каких-либо постоянных значениях.

Они отвергают формалистический взгляд на то, что литературное произведение очевидно унифицировано от начала до конца определенным образом или что оно организовано вокруг единого центра, который в конечном счете может быть идентифицирован. В результате деконструктивисты считают тексты более радикально разнородными, чем формалисты. Формалисты в конечном итоге разбираются в двусмысленности, которую они находят в данном тексте, утверждая, что каждая двусмысленность служит определенной, значимой и доказуемой литературной функции. Неразрешимость, напротив, никогда не редуцируется, не говоря уже о том, чтобы овладеть деконструкцией. Хотя деконструктивное прочтение может выявить несовместимые возможности, порожденные текстом, читатель не может остановиться на каких-либо постоянных значениях.

Деконструкция — это постструктуралистская теория, основанная в основном, но не исключительно на работах Деррида. Это прежде всего философская теория и теория, направленная на (пере)чтение философских сочинений. Его влияние на литературу, опосредованное в Северной Америке в основном через влияние теоретиков Йельского университета, основано

Его влияние на литературу, опосредованное в Северной Америке в основном через влияние теоретиков Йельского университета, основано

1) на том факте, что деконструкция рассматривает все письмо как сложный исторический, культурный процесс, уходящий корнями в отношения текстов друг к другу и в институты и условности письма, и 2) сложность и интенсивность его ощущения того, что человеческое знание не так контролируемо или так убедительно, как хотелось бы западному мышлению, и что язык действует тонкими и часто противоречивыми способами, так что уверенность всегда будет ускользнуть от нас.

Нравится:

Нравится Загрузка…

‹ Jacques Derrida: Transcendental Signified

Aporia ›

Categories: Linguistics, Literary Criticism, Literary Theory, Uncategorized

Tags: Deconstruction, Jacques Derrida, Roland Barthes, Stevens’ Rock and Criticism as Cure

Trackbacks

Статистика блога

- 19 075 114 просмотров

Статьи/электронные книги/лекции

Научные статьи

Научные статьиВыбрать категориюАфриканская литература (3)Американская литература (38)Антропология (2)Арабская литература (4)Архетипическая критика (2)Теория искусства (3)Искусствоведение Теория тела (1)Британская литература (202)Канадская литература (3)Теория хаоса (1)Чилийская литература (1)Китайская литература (14)Комиксы (1)Теория сложности (2)Криминальная фантастика (4)Критическая расовая теория (2) )Критическая теория (2)CUCET (4)Культурный материализм (4)Культурология (20)Киберкритицизм (2)кибернетика (4)Литература далитов (3)Деконструкция (21)Детективный роман (1)Детективные романы (14)Диаспорская критика ( 3)Цифровая теория (3)Исследования инвалидности (2)Дискурс (2)Драматическая критика (128)Экокритика (4)Экофеминизм (3)Электронная литература (1)ЭЛИЗАБЕХАНСКАЯ ПОЭЗИЯ И ПРОЗА (2)Эпистолярные романы (3)Шпионские романы ( 1)Этнические исследования (2)Европейская литература (7)Экзистенциализм (4)Экспериментальный роман s (11)Романы-фэнтези (8)Феминизм (46)Теория кино (6)Французская литература (17)Романы о геях и лесбиянках (6)Гендерные исследования (37)Немецкая литература (26)Исследования девичества (2)Исследования глобализации (1) Готическая литература (3) Историческая фантастика (1) История английской литературы (20) Литература о Холокосте (1) Романы ужасов (2) HSST (3) Исследования человека и животных (1) Венгерская литература (1) Индийская письменность на английском языке (6) Иранская литература (2)Ирландская литература (14)Израильская литература (1)Итальянская литература (7)Японская литература (10)Журнал (1)Каннурский университет (2)Керальский университет (1)Латиноамериканская литература (28)Юридический триллер (1) Критика лесбиянок и геев (1)Лингвистика (16)Литературная критика (62)Литературные термины и приемы (22)Теория литературы (63)Литература (1 115)Магический реализм (10)Марксизм (25)MCQ (2)Теория медиа (2) Мужские исследования (2)Миграционная литература (1)Модернизм (38)Дистективы (21)Мифокритика (5)Теория нарратива (2)Натурализм (2)Новая критика (15)Новая история цизм (9)Новозеландская литература (1)Анализ романов (266)Исследования перформанса (1)Феноменология (3)Философия (77)Пикаресные романы (2)Поэзия (93)Популярная культура (4)Порнология (1)Постмарксизм (4) Постправда (1) Постколониализм (26) постгуманизм (7) Постмодернизм (27) Постструктурализм (12) PSC (1) Психоанализ (21) Психологические романы (13) Квир-теория (8) Расовая теория (2) Критика реакции читателя (13) )Реализм (3)Исследования (1)Романтизм (19)Русский формализм (5)Русская литература (12)Наука (6)Научная фантастика (6)Саморефлексивные романы (4)Семиотика (11)Рассказ (532)Социология (10) Испанская литература (6) Спектральная критика (1) Структурализм (18) Стилистика (1) Наблюдения (2) Технокритика (5) Технофеминизм (1) Телевизионные исследования (1) Текстуальная критика (2) Театроведение (2) Трансгендерность Исследования (2)Переводоведение (2)Теория травм (2)Турецкая литература (1)UGC CBSE NET (21)Без категории (38)Университет Каликута (7)Утопическая литература (1)Vampire Na ративы (4)Викторианская литература (3)Литература на идиш (1)Художественная литература для молодежи (3)Архивы

Архивы Выберите Месяц Февраль 2023 (6) Октябрь 2022 (155) Сентябрь 2022 (91) Август 2022 (2) Июль 2022 (22) Июнь 2022 (23) Май 2022 (13) Апрель 2022 (37) Февраль 2022 (3) Январь 2022 ( 2) декабрь 2021 (1) октябрь 2021 (2) сентябрь 2021 (2) август 2021 (1) июль 2021 (2) июнь 2021 (52) май 2021 (126) апрель 2021 (28) март 2021 (5) февраль 2021 ( 82) январь 2021 (9) декабрь 2020 (12) ноябрь 2020 (29) октябрь 2020 (38) сентябрь 2020 (24) август 2020 (14) июль 2020 (136) июнь 2020 (62) май 2020 (11) апрель 2020 ( 38) январь 2020 г.